形态特征

落葉喬木或灌木,高3-5米,稀達15米,胸高直徑20厘米;小枝略呈“之”字形,幼枝紫綠色,無毛或有稀疏的疏柔毛,冬芽錐形,生于葉柄的基部内,鱗片細小。

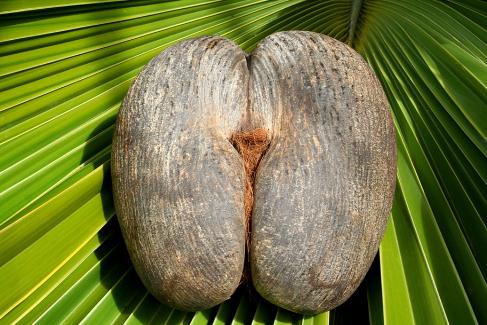

葉紙質,近圓形或橢圓形、卵形,頂端短銳尖或鈍尖,基部兩側常不對稱,一側微向下擴張,另一側向上傾斜,闊楔形、截形、稀近于心髒形,長13-19(-26)厘米,寬9-15(-22)厘米,不分裂或3-7(-9)裂,裂片短銳尖或鈍尖,葉上面深綠色,無毛,下面淡綠色,除脈腋有叢狀毛外,其餘部分近無毛;基出脈3-5(-7),成掌狀,側脈3-5對;葉柄長2.5-3.5厘米,紫綠色或淡黃色,幼時有微柔毛,後無毛。

聚傘花序腋生,長3-4厘米,被稀疏微柔毛,有7-30(-50)花,花梗長5-15毫米;小苞片線形或披針形,長3毫米,常早落;總花梗長1-1.5厘米,常分節;花冠圓筒形,長1-1.5厘米,花萼長2-3毫米,頂端分裂為5-8枚齒狀萼片,長0.5-1毫米,寬2.5-3.5毫米;花瓣6-8,線形,長1-1.5厘米,寬1毫米,基部粘合,上部開花後反卷,外面有微柔毛,初為白色,後變黃色;雄蕊和花瓣同數而近等長,花絲略扁,長2-3毫米,有短柔毛,花藥長6-8毫米,藥隔無毛,外面有時有褶皺;花盤近球形;子房2室,花柱無毛,疏生短柔毛,柱頭頭狀,常2-4裂。核果卵圓形,長約5-7毫米,直徑5-8毫米,幼時綠色,成熟後黑色,頂端有宿存的萼齒和花盤,種子1顆。花期5-7月和9-10月,果期7-11月。

八角楓

英名:China Alangium

科屬:八角楓科八角楓Alangiaceae

别名:華瓜木,樞木等。

花期:6—8月,果期8—9月。

分布:分布于長江流域各省。

形态特征:落葉喬木,高達15米,胸徑40厘米。常成灌木狀。樹皮淡灰色、平滑,小枝呈“之”字形曲折,疏被毛或無毛。葉柄下芽,紅色。單葉互生,卵圓形,基部偏斜。全緣或微淺裂,表面無毛,背面脈腋簇生毛,基出脈3~5,入秋葉轉為橙黃色。花為黃白色,花瓣狹帶形,有芳香,花絲基部及花柱疏生粗短毛。核果卵圓形,黑色。花期5~7月,果期9~10月。

地理分布:我國長江流域以南各地均有分布,本地區有自然分布,未見栽培應用。

生态習性:陽性樹。稍耐陰,對上壤要求不嚴,喜肥沃、疏松、濕潤的土壤,具一定耐寒性,萌芽力強,耐修剪,根系發達,适應性強。

綠化用途:是良好的觀賞樹種。根系發達,适應性強,又可作為交通幹道兩邊的防護林樹種。

【别名】白金條[側根名]、白龍須[須狀根名]、八角王、八角梧桐、八角将軍、割舌羅、五角楓、七角楓、野羅桐、花冠木

【來源】為八角楓科八角楓屬植物華瓜木 Alangium chinense(Lour.)Rehd.及瓜木 A.platanifolium(Sieb.et Zucc.)Harms.以側根、須狀根(纖維根)及葉、花入藥。根全年可采,挖出後,除去泥沙,斬取側根和須狀根,曬幹即可。夏、秋采葉及花,曬幹備用或鮮用。

【源形态】

華瓜木:落葉灌木或小喬木,高4~5米。樹皮淡灰黃色,平滑,小枝圓形,灰黃色,具淡黃或褐色粗毛,皮孔不明顯。單葉互生,有柄;葉形變異較大,常卵形、圓形或橢圓形,長5~18厘米,寬4~12厘米,先端長尖,基部偏斜,平截,略成心形,全緣或少為上部3~5淺裂,主脈5條,下面常有脈腋叢毛。夏、秋開白色花,漸變為乳黃色;3~15朵乃至30餘朵成腋生聚傘圓錐花序,花序梗長6~15毫米,花梗密生細毛;萼廣鐘形,口緣有纖毛,萼齒6~8;生于山野路旁、灌木叢或雜木林中。分布于陝西、甘肅、江蘇、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、廣東、四川、貴州、雲南等省。

2.瓜木:與華瓜木很相似,但葉片通常明顯4~7裂,基部心形,下面有疏毛。花序上的花較少,通常2至數朵。成熟核果較小。生于山地林邊。分布于遼甯、河北、山西、安徽、浙江、江西、福建、台灣、河南、湖北、湖南、四川、貴州、雲南等省。

【性味歸經】辛,微溫。有毒。

【功能主治】祛風除濕,舒筋活絡,散淤止痛。用于風濕關節通,跌打損傷,精神分裂症。

【用法用量】側根1~3錢,用量由小逐漸加大,切勿過量;須根一般不超過1錢,宜在飯後服用。

【注意】有毒!孕婦忌服,小兒和年老體弱者慎用。

【備注】

(1)八角楓須狀根(白龍須)毒性較大,中毒輕者有頭昏、無力,重者可因呼吸抑制而緻死。在搶救中首先要考慮作人工呼吸,其他對症治療亦需及時。作肌肉松弛劑使用時,更應在有搶救條件的醫院進行。該物種為中國植物圖譜數據庫收錄的有毒植物,其毒性為根有毒,須根最毒。《本草綱目拾遺》中記載:“木八角(八角楓)性熱、力猛、有毒,……雖壯實人亦宜少用”。

我國西南諸省民間用根治療風濕病痛,常因使用不慎而中毒甚至死亡。須根煎服一次超過15克,即可引起中毒;服後半小時左右感覺頭昏、眼花、胸悶、口幹、惡心、心率減慢,繼而全身無力、困倦、思睡;重症者一小時左右出現手腳軟癱,但神志清楚。一般服後十餘小時或數天後能自行恢複。嚴重中毒,則全身軟癱、臉色蒼白,最後因呼吸抑制而死亡。死者瞳孔中度散大,全身有瘀血斑[A-25]。家兔靜脈注射0.5g/kg須根的乙醇提取物,2—3分鐘即出現垂頭、四肢伏地等肌松現象;1g/kg以上,則因呼吸抑制而死亡。

(2)據報道試用八角楓葉2兩,水煎分早晚服。治療浸潤型肺結核有一定療效。

分布範圍

八角楓産河南、陝西、甘肅、江蘇、浙江、安徽、福建、台灣、江西、湖北、湖南、四川

、貴州、雲南、廣東、廣西和西藏南部;生于海拔1800米以下的山地或疏林中。東南亞及非洲東部各國也有分布。

繁殖方法

種子繁殖

長江以南于2-3月播種,黃河以北在4-5月播種,按行距750px開淺溝條播,第1hm²用種量75-90kg,播後複土25px或用草木灰複蓋,出苗後逐次間苗,保持株距7-250px。當苗高80-2250px時,可出圃移栽,于冬季落葉後或春季萌發前起苗,帶土定植,行株距2.5m×2m。

分株繁殖

冬季或春季,挖取老樹的分蘖苗栽種。或先1、2年把根挖傷,促使多生幼苗,選高60-90厘米的幼苗,連根挖起栽種。栽法與育苗移栽相同。

栽培技術

育苗移栽的,當種子發芽時要揭去蓋草,并經常注意澆水。苗出齊後,要除草、追肥一次。

苗高10-13厘米時,要松土、追肥一次。冬季落葉後,再中耕除草、追肥1次。

移栽後的2、3年中,每年要中耕除草3次;第1次在春季發葉前,第2次在6月,第3次在冬季落葉後。每次中除後都要追肥。

主要價值

八角楓清熱解毒,活血散瘀。根和皮藥效最好,根名白龍須,莖名白龍條。能祛風除

濕、舒筋活絡、散瘀止痛,用于風濕痹痛、四肢麻木、跌打損傷;葉用于跌打骨折,外刀傷出血;花用于頭風痛及胸腹脹滿。

樹皮纖維可編繩索,木材可作家具及天花闆。

八角楓株叢寬闊,根部發達适宜于山坡地段造林,對涵養水源,防止水土流失有良好的作用。八角楓的葉片形狀較美,花期較長,栽植在建築物的四周,作為綠化樹種也很好。

物種分類

伏毛八角楓(亞種)Alangium chinense(Lour.)Harms subsp.strigosum Fang:為比較粗壯的小喬木或灌木,小枝、花序和葉柄均密生淡黃色粗伏毛;葉較大,近圓形,長與寬均約15-17厘米,不分裂或3-5淺裂,下面葉脈比較顯着,葉柄較短僅長1-1.2厘米;花瓣僅長0.8-1.2厘米,花柱有毛,花絲兩面均有毛。花期6-7月,果期8-9月。

稀花八角楓(亞種)Alangium chinense(Lour.)Harms subsp.pauciflorum Fang:為纖細的灌木或小喬木;葉較小,卵形,頂端銳尖,常不分裂,稀3(-5)微裂,長6-9厘米,寬4-6厘米,花較稀少,每花序僅3-6花,花瓣、雄蕊均8枚,花絲有白色疏柔毛。

深裂八角楓(亞種)Alangium chinense(Lour.)Harms subsp.triangulate (Wanger.)Fang:葉基部三角形或近圓形,常3-5深裂,裂片披針形或近卵形,凹缺深達于葉片的中部,極易與其他亞種辨别。

物種區别

八角楓與瓜木A.platanifolium(Sieb.etZucc.)Harms近似,區别在于八角楓葉柄長2.5-3.5厘米,每花序有7-30(-50)朵花,花瓣長1-1.5厘米;瓜木葉柄長3.5-5厘米,每花序僅有少數幾朵花,花瓣長1.8厘米以上。

參考資料

1.八角楓-中藥·正保醫學教育網

2.北京市人民政府關于公布北京市重點保護野生植物名錄的通知·北京市人民政府