種類分布

約300屬,5000多種,中國包括引入種共約72屬,450種。

麻風樹的發源地在加勒比海的島上,但葡萄牙商人把它引進了非洲和亞洲各地,21世紀初已分布在全世界的熱帶和亞熱帶幹熱河谷地區。中國引種有300多年的曆史。野生麻風樹在中國國内分布于中國的廣東、廣西、海南、雲南、貴州、四川等地。國外分布于非洲的莫桑比克、贊比亞等國,澳大利亞的昆士蘭及北澳地區,美國佛羅裡達的奧蘭多地區、夏威夷群島地區等均有分布。

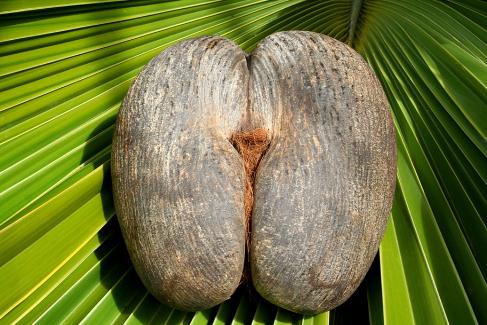

形态特征

喬木、灌木、草本,稀藤本;樹皮光滑,蒼灰色幼枝粗壯,綠色,無毛,枝上具突起的葉痕,樹液淡乳白色或無。

葉互生,近圓形至卵狀圓形,紙質或近膜質,長寬略相等,約8~18cm,先端近尖,基部心形,不分裂或3~5淺裂,葉面亮綠色、無毛,葉背灰綠色、初沿脈被微柔毛、後變無毛。托葉細小,有毛葉柄長達16cm,稀退化為鱗片狀,有時具腺體。

花單性,腋生或頂生,總花梗長6~10cm,常有托葉。花小,雌雄同株或異株;花序各式,常為聚傘或圓錐花序,稀杯狀花序;萼片離生或連合,有時退化或無;無花瓣,稀有花瓣;雄蕊多數,離生或連合成柱狀,或大部分退化,僅存1枚,花藥2(3-4)室,藥室縱裂,稀頂孔開裂或橫裂;子房上位,3(1~2)或更多室,每室1~2胚珠,花柱與子室同數,分離或部分連合;常有花盤,環狀或分裂為腺體。

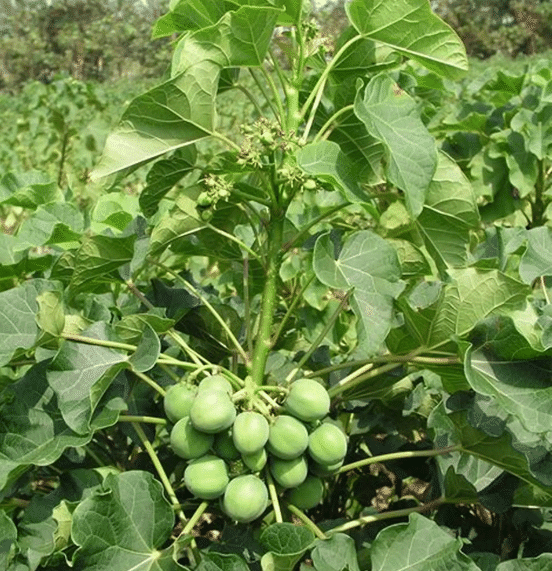

果實:蒴果或核果,稀漿果狀。種子常有種阜,胚乳肉質,胚直,子葉寬扁,稀卷疊。

生活習性

麻風樹為喜光陽性植物,根系粗壯發達,具有較強的耐幹旱瘠薄能力,枝、幹、根近肉質,組織松軟,含水分、漿汁多,有毒性而又不易燃燒,抗病蟲害。可生長在南、北緯30度之間,在許多非洲國家被大量種植(如馬裡)。

麻風樹生長迅速,生命力強,它可以在荒地上種植,不與糧食作物搶耕地,在部分地方可以形成連片的森林群落。由于該樹種植可用扡插法繁殖,而且成活率高,生長速度快,頭年就有收成,産量逐年增加,果實采摘可達50年。

幹熱河谷野生狀态下的種子,一般一年一熟,少有一年兩熟,枝、幹具再生能力,種子發芽率在90%以上。野生麻風樹的幹果産量為300~800kg/畝,平均産量約660kg/畝。

麻風樹具有極強的繁殖能力,枝葉濃密,林地郁閉快,落葉易腐不易燃,改良土壤能力強。生長在陡坡上的麻風樹林成為良好的生物防火隔離帶。它不但人工造林容易,天然更新能力強,還耐火燒,可以在幹旱、貧瘠、退化的土壤上生長。适宜在熱帶、亞熱帶以及雨量稀少、條件惡劣的幹熱河谷地區種植,是保水固土、防沙化、改良土壤的主要選擇樹種。

藥理成分

從麻風樹分離得到的物質主要有萜類、黃酮類、香豆素類、脂肪類、甾醇類、生物堿、蛋白質和蛋白酶等。在萜類和黃酮類上研究得比較多而深入。

萜類

主要是二萜類和三萜類化合物。

二萜類化合物:主要從根中得到,有四環二萜型和三環二萜型,其中四環二萜類具有抗人體鼻咽癌細胞、白血病(P-388)、小鼠肺癌的活性,并具有明顯的抗真菌和病毒的作用。

三萜類化合物:是從樹皮中分離得到的,為五環三萜。

黃酮類

從麻瘋樹中分離到9種黃酮類物質,從新鮮葉中分離到5種,分别為芹素、牡丹素、異牡素、5,4-二羟-6,7-葡萄糖苷黃酮和5-羟-3,7,4-鼠李糖苷黃酮。從根中分離到4種,即川皮苷、5-豆甾烷-3,6-二酮、5-羟基吡咯-2-酮、嘧啶-2,4-酮。這些物質有散瘀消腫、止血止癢的作用。

脂肪類

主要分布在種仁中,目前(2012年)已分離到棕榈酸、棕榈酸油、硬脂酸、油酸、亞油酸和亞麻酸。還有從葉中分離出4種甾醇類物質及從根中分離得到4種香豆素等多種物質。

毒理學

毒性成分

麻風樹全株有毒。莖、葉、樹皮均有豐富的白色乳汁,内含大量毒蛋白。種子毒蛋白濃度最高。其毒蛋白的毒性與蓖麻毒蛋白類似。種子中還含有少量氰氫酸及川芎嗪。毒蛋白有強烈的胃腸道刺激作用,甚至可以導緻出血性胃腸炎。

川芎嗪是一種生物堿,藥理作用也很強,主要作用是抑制中樞血管運動中心而産生血壓下降,還可抑制呼吸中樞而産生呼吸困難。動物實驗顯示除可以引起嚴重的胃腸炎,表現為黏膜糜爛、充血外,還可見腎間質炎性浸潤、心肌退行性變及心包下出血點、胸膜下出血等。

引起中毒的主要為野生麻風樹,其分布廣泛,一般人都有機會接觸到。有報告稱成人吃下3粒麻風果就可中毒,兒童中毒量則更小。也有報道稱進食遠超過3粒而症狀輕微的,一般認為這與樹的種屬有關。

中毒表現

口服後吸收很快,因此中毒起病迅速,潛伏期約一個小時。中毒後主要表現為頭痛、頭暈、及嚴重的胃腸炎表現如惡心、嘔吐、腹痛及腹部燒灼感,随即出現腹瀉,多為水瀉,如不迅速糾正,可導緻脫水、酸中毒甚至休克。嚴重時可呈現出血性胃腸炎。此外,患者可有煩渴,出汗,流涎。四肢肌肉痙攣,有呼吸困難,血壓下降,心電圖有改變。有報告說毒蛋白有溶血作用并可導緻腎功能損傷。雖實際病例并不多見,但臨床上不能掉以輕心。

有報告稱,麻風果中毒出現阿托品樣作用,包括皮膚幹燥、口幹、面部皮膚潮紅、瞳孔輕度擴大,心率上升。持續四個小時。麻風果的漿液對眼有刺激,但一般無嚴重後果,不緻發生眼灼傷麻風果的毒蛋白本身還有水解蛋白的作用,因此大部分可在胃腸道内分解而解毒。表現病程一般較短,大約在一天之内可完全恢複。中毒患者要盡快催吐與洗胃,迅速采取措施補充液體糾正水電解質紊亂。嚴密觀察有無出血性腸炎表現及溶血傾向。對出現的改變應作對症處理及支持治療。

應用價值

藥用價值

多為藥用栽培植物。以樹皮、葉及果實(包括榨油後的渣餅)入藥。有瀉下和催吐作用,并有一定的抗癌功效,抑制癌細胞擴散。散瘀消腫,止血止癢。外用治跌打腫痛,創傷出血,皮膚瘙癢,麻風,癞痢頭,慢性潰瘍,關節挫傷,陰道滴蟲,濕疹,腳癬。用法用量鮮葉适量搗爛敷患處,或用鮮葉搗爛絞汁搽患處。

綠色能源

果實的含油率為60~70%,經改性後的麻瘋樹油可适用于各種柴油發動機,并在閃點、凝固點、硫含量、一氧化碳排放量、顆粒值等關鍵技術上均優于國内零号柴油,達到歐洲二号排放标準,被稱為生物柴油樹,是最有種植潛力的油料作物品種。

1995年在洛克菲勒基金和德國政府支持下,巴西、尼泊爾、津巴布韋開始了對麻瘋樹油用做燃料的開發。印度計劃委員會于2002年7月成立了生物燃料領導小組,目标是實現大規模種植麻風樹,并把種植範圍擴大到全國,從而能夠生産出足夠多的植物油來生産生物柴油。中國也将麻瘋樹提取生物柴油項目列入“十五”科技攻關項目。

2012年7月22日,古巴研究人員在哈瓦那宣布,他們以麻風樹種子為原料生産出生物柴油,并在輕型汽車中試用成功。以麻風樹種子為原料生産的生物柴油比傳統柴油污染小,而且它将有助于古巴減少柴油進口。和用玉米、甘蔗等生産生物燃料不同,麻風樹不是人類食用的作物,不會和人類“争糧”,因此可以在适當地區大力發展麻風樹種植。

其他用途

種仁是傳統的肥皂及潤滑油原料。

純麻瘋樹油可以用于烹調、照明或者發電。它的一系列副産品包括用于化妝品的甘油。以及再加工制成的麻瘋樹種子餅。可以作為有機肥料利用。其種子油渣、殘油渣及樹葉可作農藥。去毒後也可作為動物飼料。富含氮的種子油渣是極好的植物肥料。