簡介

【詞目】春夏秋冬

【讀音】chūn xià qiū dōng

【出處】清·褚人獲《隋唐演義》第二十八回:“隻見綠一團,紅一簇,也不分春夏秋冬,萬卉千花,盡皆鋪綴。”

【示例】錢鐘書《圍城》:“好比女人穿中西各色春夏秋冬的服裝,做出支頤扭額、行立坐卧種種姿态,照成一張張送人留念的照相。”

現在,在全國有個統一的劃分四季标準:連續五天平均氣溫升到高于10℃,那麼楊柳吐綠,春天來臨;如果降至低于10℃,那麼,梧桐葉落,冬季開始。用同樣的道理,也确定出22℃是夏季開始和結束的指标:連續五天平均氣溫22℃以上的時期就是夏季;當溫度在22℃和10℃之間,這段時期就是秋季。

出現原因

我們的地球在圍繞太陽不停地公轉的同時,也在繞自身的地軸自轉,不過地軸并不垂直于公轉軌道面,而是有一個66.5度的傾角。正是因為這個傾角的存在,才會使太陽在地球表面的直射點在南、北回歸線之間移動,從而形成了春夏秋冬四個季節。

當太陽直射在北回歸線時,北半球獲得的太陽熱量較多,且白晝比黑夜長,所以北半球氣溫處于一年中最高的時候,為夏季;這時太陽斜射在南半球,南半球獲得的太陽熱量較少,且黑夜比白晝長,因此,南半球處于一年中最冷的季節-冬季。

當地球繞太陽再公轉半圈時,太陽的直射點由北回歸線移向南回歸線,北半球獲得的太陽熱量逐漸減少,由夏季進入秋季,進而轉入冬季;而南半球卻正好相反,由冬季進入春季,進而過渡到夏季。

不過,地球繞太陽公轉的軌道并不是一個标準的正圓,因此南半球的夏天要稍稍比北半球的夏天熱,而冬天則要比北半球的冷些。

四季特點

春,花香鳥語飄滿村。

細聽來,句句是鄉音。

夏,村前村後一幅畫。

午飯後,納涼大樹下。

秋,有朋來自五大洲。

東海岸,相約看海鷗。

冬,佳節已在喜慶中。

大街上,傳來爆竹聲。

四季常識

四季與健康

一年四季氣候變化的正常規律為春溫、夏熱、秋燥、冬寒。自然界一切生物在四季氣候變化的影響下,必然産生相應的變化,這就是春生、夏長、秋收、冬藏的自然規律。人體的生理功能也是與大自然相适應的,一年四季機體的新陳代謝若違反這一規律,四時之氣便會傷及五髒,即所謂“春傷于風、夏傷于暑、秋傷于濕、冬傷于寒”。在《素問·四氣調神大論》中講道:“陰陽四時者,萬物之始終也,死生之本也。逆之則災害生,從之則疴疾不起,是謂得道。”這就更進一步說明了人體健康與四季氣候的變化是緊密相連的。

春季氣候特點與人體生理特點

春季,是指中國農曆從立春到立夏這一段時間,即農曆一、二、三月,包括了立春、雨水、驚蟄、春分、清明、谷雨6個節氣,其氣候特點為溫暖潮濕。

當春歸大地之時,自然界陽氣開始生發,萬物複蘇,帶來了生氣勃發、欣欣向榮的景象。自然界的一切生物迅速地生長起來。但是,一些對人體有害的東西,如緻病的微生物、細菌、病毒等,也會乘虛而入。

各種病蟲害猖獗,給人們帶來了巨大的災害,在中國南方這種情況尤為明顯。盡管如此,春天仍是給萬物帶來生機的季節。當自然界陽氣開始生發之時,“人與天地相應”,此時人體之陽氣也順應自然,向上向外疏發,其生理變化主要體現在以下幾點:一是氣血活動加強,新陳代謝開始旺盛。

二是肝主春,肝氣開始亢盛。由于氣候溫和,人們的戶外活動逐漸增多,因此,肝髒所藏之血流向四肢。春天随着氣候的轉暖和戶外活動的增多,人們的精神活動亦開始活躍起來。

這些生理上的變化,都給春天的飲食營養提出了新的要求。

夏季氣候特點與人體生理特點

夏季,是指從立夏至立秋的這一段時間,即農曆四、五、六月,包括了立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑6個節氣。

夏季的氣候特點即炎熱,是一個酷暑蒸人的季節。人類為了适應大自然的變化,在漫長的進化過程中,形成了一種能洞悉外界環境變化的能力,并能自動調節其生理活動以适應環境的變化。

其生理變化主要體現在以下幾點:一是氣血運行旺盛,夏季主陽,是陽升之極,陽氣盛、氣溫高,充于外表,人體陽氣運行暢達于外,氣血趨向于體表。

二是津液外洩,夏季炎熱,易使人體腠理開洩、津液外洩,出汗量(汗液是指津液通過陽氣的蒸騰汽化後,從汗孔排出的液體)要遠遠大于其他季節。三是心通于夏,人體心髒與夏季相應,心髒的生理功能在夏季比較旺盛,具體表現在心主血脈,氣血旺盛,運動暢達,汗液排洩增加,陽氣充,浮于外,功能活動亦加強,精力充沛。

因此,為更好地在夏季進行飲食養生,必須把握時令與髒腑的關系,在夏季3個月裡做到有目的地補充心髒所消耗的能量,以保護心氣。

秋季氣候特點與人體生理特點

秋季,是指從立秋到立冬這一段時間,即農曆七、八、九月,包括立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降6個節氣。秋季的氣候特點主要是幹燥,人們常以“秋高氣爽”、“風高物燥”來形容它。秋季是一個金風送爽、氣候宜人的季節,這是因為人們剛剛度過了炎熱的盛夏,每當涼風吹來的時候,不覺為之頭腦清醒、精神振奮。但由于其天氣不斷收斂,空氣中缺乏水分的滋潤而成為肅殺的氣候,這時候人們常常會覺得口鼻幹燥、渴飲不止、皮膚幹燥,甚至大便幹結等。所以人們常把初秋的燥氣比喻為“秋老虎”,其意思是指燥氣易傷人。由于秋季的氣候特點,因此不但多見其主“燥”所引起的各種病症,還可見長夏濕邪為患所導緻的多種疾病,并為冬季常見的慢性病種下病根,所以秋季飲食養生就必須針對天地變化特征和人體生理特點選擇相應的飲食。

冬季氣候特點與人體生理特點

冬季,始于農曆的立冬,止于次年的立春,包括立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒等六個節氣,即農曆的10、11、12月。

冬季的氣候特點主要是寒冷。

冬季是萬物生機潛伏閉藏的季節,此時天寒地冷、萬物凋零,一派蕭條零落的景象。

人們大都相對減少戶外活動,早睡早起;平時則添衣加被,避免受寒潮之侵襲。因此,在冬季由于氣候寒冷,使人容易發生各種風寒引起的疾病。到了冬季,寒氣當令,人體陽氣收藏,氣血趨向于裡,皮膚緻密,水濕不能從體表外洩,經腎、膀胱的氣化,少部分變為津液而散布周身,大部分化為水,下注膀胱化為尿液,無形中就加重了腎髒的負擔。

所以,到了冬季。腎炎、腎盂腎炎、遺尿、尿失禁、水腫等病就容易複發或加重。冬季以寒氣為主,若人們不能應時增添衣被,就可使人抵抗力下降,心、胃、肺等髒器的功能紊亂,甚至引起氣管炎、胃痛、冠心病複發,使感冒、關節痛、咳嗽、風濕性關節高血壓等病發生或加重。

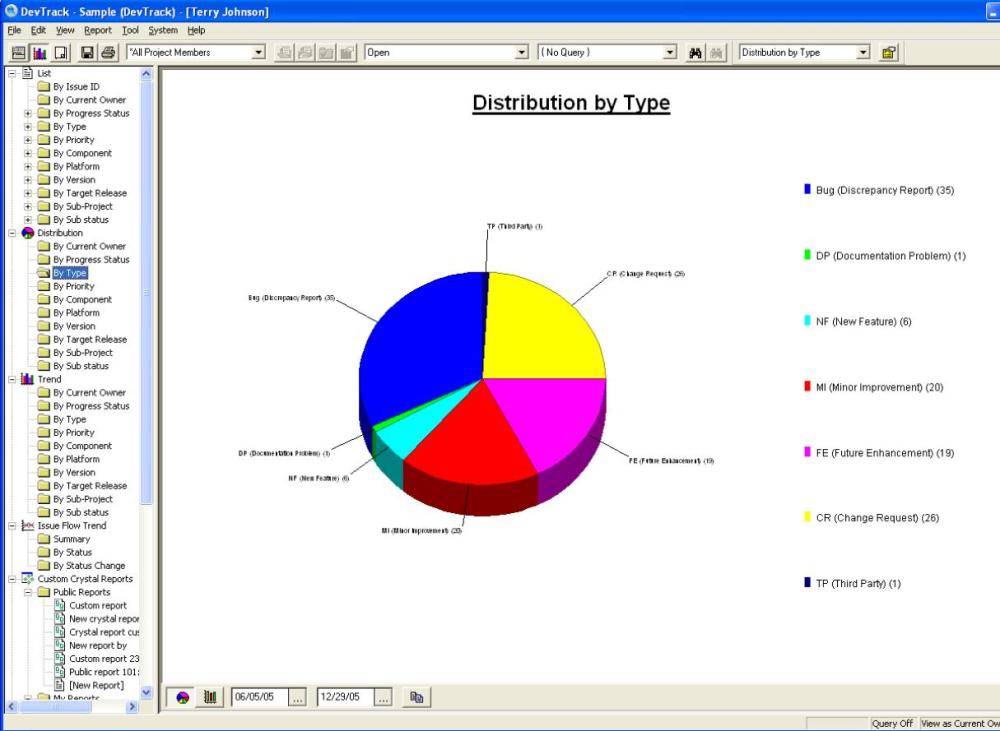

農曆四季

春季1、2、3月

夏季4、5、6月

秋季7、8、9月

冬季10、11、12月

新曆四季

春季2、3、4月

夏季5、6、7月

秋季8、9、10月

冬季11、12、1月

二十四節氣

春季

立春2月3—5日

雨水2月18--20日

驚蟄3月5--7日

春分3月20--22日

清明4月4--6日

谷雨4月19--21日

夏季

立夏5月5--7日

小滿5月20--22日

芒種6月5--7日

夏至6月21--22日

小暑7月6--8日

大暑7月22--7月24日

秋季

立秋8月7--9日

處暑8月22--24日

白露9月7--9日

秋分

9月22--24日

寒露10月8--9日

霜降10月23--24日

冬季

立冬11月7--8日

小雪11月22--23日

大雪 12月6--8日

冬至12月21--23日

小寒1月5--7日

大寒 1月20--21日

二十四節氣歌

春雨驚春清谷天,夏滿芒夏暑相連

秋處露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒

每月兩節不變更,最多相差一兩天

上半年來六廿一,下半年是八廿三

健康與長壽是人類追求的永恒主題,在人的生命發展進程中不可避免要經曆生、長、壯、老、死這樣一個曆程,人的衰老、死亡是無法避免和阻止的,我們能夠做的是延緩它的到來。春應肝而養生,夏應心而養長,長夏應脾而養化,秋應肺而養收,冬應腎而養藏。