影響因素

泥石流的活動強度主要與地形地貌、地質環境和水文氣象條件有關。崩塌、滑坡、岩堆群落地區岩石破碎、風化程度深易成為泥石流固體物質的補給源;溝谷的長度較大、彙水面積大、縱向坡度較陡等可為泥石流流通提供條件;水文氣象因素可直接提供水動力條件。

泥石流形成必須同時具備以下3個條件:

即陡峻的便于集水、集物的地形、地貌;豐富的松散物質;短時間内大量的水源。泥石流地貌通常可分形成區、流通區和堆積區三部分:

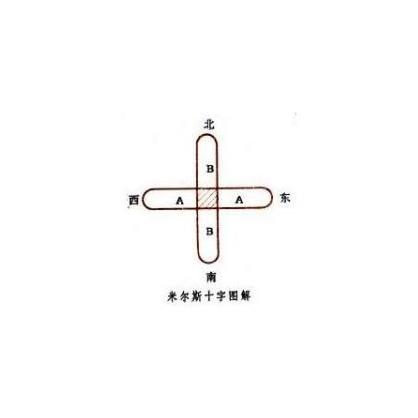

形成區:上遊形成區地形多為三面環山、一面出口的瓢狀或漏鬥狀。地形比較開闊,周圍山高坡陡、山體破碎、植被生長不良,這樣的地形有利于水和碎屑物質的集中。

流通區:中遊流通區地形多為狹窄陡深的峽谷,谷床縱坡降大使泥石流能迅猛直瀉。

堆積區:下遊堆積區地形通常為開闊平坦的山前平原或河谷階地,使堆積物有堆積場所。

發生地方

泥石流常發生于地質構造複雜、斷裂褶皺發育、新構造活動強烈、地震烈度較高的地區,其地表岩石破碎以及崩塌。錯落、滑坡等不良地質現象的發育為泥石流形成提供了豐富的固體物質來源。

另外、岩層結構松散、軟弱、易于風化、節理發育或軟硬相間成層的地區因易受破壞也可為泥石流提供豐富的碎屑物來源。濫伐森林造成的水土流失、開山采礦、采石棄渣等人類工程活動往往也可為泥石流提供大量的物質來源。

水既是泥石流的重要組成部分又是泥石流的激發條件和搬運介質(動力來源),泥石流的水源存在暴雨、水雪融水和水庫(池)潰決水體等形式,中國大部分泥石流的水源是暴雨、長時間的連續降雨等。

發生時間

泥石流的發生時間具有季節性和周期性,泥石流發生的時間通常與集中降雨時間一緻(表現出明顯的季節性。一般發生在多雨的夏秋季節。中國西南地區為6~9月、西北地區為6~8月),泥石流的活動周期與暴雨、洪水、地震的活動周期大體一緻,當暴雨、洪水兩者的活動周期疊加時常形成泥石流活動的高潮。

泥石流在中國主要集中分布在兩個帶上:

一是青藏高原與次一級高原與盆地間的接觸帶;

一個是上述的高原、盆地與東部的低山丘陵或平原的過渡帶。

在各大型構造帶中具有高頻率的泥石流又往往集中在闆岩、片岩、片麻岩、混合花崗岩、千枚岩等變質岩系及泥岩、頁岩、泥灰岩、煤系等軟弱岩系和第四系堆積物分布區。

泥石流的分布還與大氣降水、水雪融化的顯著特征密切相關,高頻率泥石流主要分布在氣候幹濕季較明顯、較暖濕、局部暴雨強大、水雪融化快的地區,比如雲南、四川、甘肅、西藏等。低頻率的稀性泥石流主要分布在中國東北和南方地區。

災害特點

(1)突發性災害

在20世紀60年代前後,中國進行了大規模的山區建設,如伐木煉鐵,修路建廠,工廠搬進山谷,居民點建在溝口,當時人們還完全沒有保護環境、預防自然災害的思想意識。

20 世紀80年代至90年代,當地不少鐵路、工礦和城鎮接連遭受了幾次重大泥石流災禍,造成了嚴重的經濟損失和人員傷亡。

(2)常發性災害

泥石流災害大部分是高頻率泥石流溝引起的。例如雲南東川蔣家溝,每年發生的泥石流可達幾十次,據粗略統計,該地大型泥石流引發的災害,在曆史上就達七次之多。

(3)群發性災害

局部大暴雨籠罩的區域通常在幾百至~千多平方千米。正好是中國山區一個小流域的範圍。最大24小時暴雨,存雲南大部分地區為100~150毫米,四川盆地東南和貴州為100~200毫米,長江上遊的青衣江流域可達300毫米以上。存西南地區,當暴雨襲擊具備發生泥石流條件的流域時。流域内各條大溝往往受暴雨引發而同時發生泥石流。

(4)同發性災害

泥石流與洪水、崩塌、滑坡在一個地區往往是同時遭遇,形成災害,這主要是因為他們的發生條件,即降雨條件是一緻的。

(5)轉發性災害

滑坡是塊體運動.泥石流為固液混合流,它們的運動方式不同,但有時,滑坡可迅速轉化為泥石流災害,像這類滅害,我們稱之為轉發性災害。轉發性災害在中國也發生過多起。

警報等級

對社會發布泥石流警報信息,并采取相對應的防範措施,這對于引起各級領導和人們的重視,提高政府和廣大社會公衆的危機應變處置能力,是非常必要和有益的。

為此,需要在對泥石流前兆異常指标體系進行研究和認識的基礎上,按照定量與定性相結合的原則,設計出一套泥石流災害危機的預警分析指标,并在實踐中不斷總結和完善。

借鑒其他危機事件管理的做法,有關部門完全可以探索建立泥石流災害危機各個階段的預警等級。在中國現行的泥石流預報類型中,可将泥石流災害警報等級分為:

1.注意級

據地區大形勢天氣預報,對可能發生泥石流的災害性暴雨,結合流域内實測雨量分析,如超過警戒雨量,便可作出“有可能發生泥石流”的警示性預報,提醒有關工作人員注意監測和守護,防災人員部分上崗值守。

2.預報級

是在流域内河溝的上遊監測到泥石流已經發生,但規模尚不足形成災害的泥石流形成初期,此時,防災人員應進入值守工作狀态。監測人員密切注意泥石流發展趨勢及泥石流動過程中的消長變化。

3.警報級

①泥石流已達到警戒線:

全體防災人員進入崗位,并趕到現場實施警報的組織動員,實旄疏散轉移方案,監測人員繼續密切監測,及時發送信息。

②泥石流已達危險警戒線:

沿程随時有危險的可能,實施危險及疏散轉移方案。

③泥石流已在某處形成災害:

防災人員應馬上實施災害警報級方案,一方面組織疏散轉移;另一方面組織搶險、救災,并在災區防止二次災害發生。

預防措施

(1)災害前:

預防為主、避讓與治理相結合

①從避免災害角度:

安全選擇建設場地。在山區劃分滑坡和泥石流的危險區和安全區在危險地段設立警示牌,避開危險區進行工程建設,将危險區内的人員和設施搬至安全地帶:建設場地首先應選擇平緩平地。盡可能避開江、河、湖(水庫)、溝切割的陡坡。實在避不開的,要設立防護工程,建立泥石流預測點,開展監測和預警工作。

②采取錨樁和排水等工程措施,增加山體穩定性——增大摩擦系數。

③治理泥石流常用的措施包括工程措施和生物措施,兩者結合的綜合措施:

工程措施可以簡單地概括為:穩固、攔擋、排導。

穩固:穩定溝岸,減少泥石流的松散固體物質的來源。2、 攔擋:

在可能通過的溝道中修建攔擋壩,減少泥石流對下遊的危害,同時,利用堆積在壩内的泥沙降低坡度,起到穩定岸坡作用。

3、 排導:

對通過泥石流隐患區的橋涵和橋梁,要擴大橋涵孔徑,設立防沖墩,保證橋涵和橋梁的安全。生物措施主要指保護和恢複泥石流流域的植被。科學地利用流域内的各種資源,恢複流域生态環境,維護生态平衡,以此改善地表彙流條件,減少水土流失,進而抑制泥石流活動。

④建立泥石流的預警和預報系統。

崩塌、泥石流災害雖然突發性強,來勢迅猛,但是這些災害發生前都具有明顯的前兆。地質災害發生前數天、數小時,甚至數分鐘。前兆都是清楚的。

隻要知道了泥石流的基本常識,對崩塌體和建築的裂縫經常進行簡易的測量,及時捕捉前兆,迅速采取措施,就可以成功避免人員傷亡。

(2)災害發生時:

注意觀測。盡快撤離

泥石流暴發突然猛烈,持續時間不長,通常幾分鐘就結束,時間長的也就一兩個小時。由于泥石流較難準确預報,易造成較大傷亡,因此,萬一沒有作出預報,人們在遭遇泥石流之後采取正确的方法避險、逃生是非常重要的。

(3)災害後:

應急與自救

災害發生後,要做兩件事:一是應急,二是自救。

當滑坡、崩塌發生後,整個山體還是處于動搖狀态,崩石、滑坍,甚至還會繼續發生較大規模的滑坡、崩塌等還會繼續發生,這屬于第二次滑坡和泥石流災害。所以,千萬不要立即進入災害區去挖掘和搜尋财物。

災害發生後.應立即開展自救、互救,有組織地搜尋附近受傷和被困的人。在仔細檢查後,盡快離開那些有危險的建築物。立即派人将災情報告給政府部門,以便利用更多的救災資源,得到更多的災害信息。

泥石流的分類

泥石流按物質成分不同分為泥石流、泥流、石流3類:

由大量黏性土和粒徑不等的砂粒、石塊組成的屬于泥石流;以黏性土為主并含少量砂粒、石塊且黏度大、呈稠泥狀的為泥流;由水和大小不等的砂粒、石塊組成的為石流。按物質狀态可分為黏性泥石流和稀性泥石流:

黏性泥石流為含大量黏性土的泥石流或泥流,其特征是黏性大,固體物質占40%~60%,最高達80%。其中的水不是搬運介質而是組成物質;稠度大、石塊呈懸浮狀态;暴發突然、持續時間短、破壞力大。稀性泥石流以水為主要成分,其特征是黏性土含量少,固體物質占10%~40%,具有很大分散性,水為搬運介質,石塊以滾動或躍移方式前進,具有強烈的下切作用,其堆積物在堆積區呈扇狀散流。按泥石流的成因分為水川型泥石流、降雨型泥石流。按泥石流流域大小分小型泥石流(一次的固體物質總量小于1×)、中型泥石流(一次的固體物質總量為1×~10×)、大型泥石流(一次的固體物質總量為10×~50×);特大型泥石流(一次的固體物質總量大于50×)。按泥石流發展階段分為發展期泥石流、旺盛期泥石流和衰退期泥石流等。