目錄

目錄

ableofContents

《漢英詞典》(第三版序)

ThePast,Present,andFutureoftheDictionary(Prefacetothe3rdEdition)

凡例

GuidetotheUseoftheDictionary

部首檢字表

ComponentIndex

詞典正文

TextoftheDictionary

附錄

Appendixes

特色

★收詞全面:收錄條目100000餘條;語文為主,百科為輔;雅俗并舉,兼顧學術和實用。

★新詞新義:增收新詞、新義10000餘條,涵蓋語文、時事、經濟、科技、網絡等諸多領域。

★例證豐富:收錄例證100000餘條,地道自然,同時保留了上一版的文學特色。

★标注詞類:為所有條目标注詞類,助力語言學習。

★反義聯想:收錄反義詞2000餘條,成對掌握,一舉兩得。

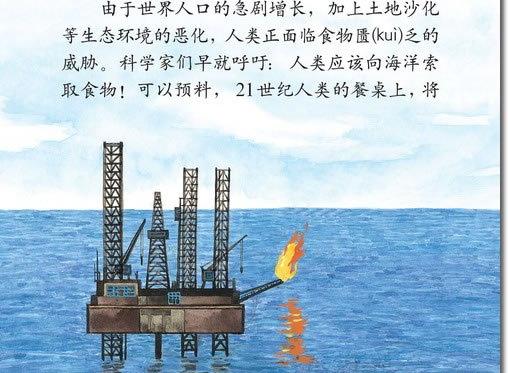

★圖文并茂:為一些中國特有事物繪制插圖,弘揚中華傳統文化。

★編排合理:以便于查閱為宗旨,并采用雙色印刷。

三版序

《漢英詞典》(第三版序)

ThePast,Present,andFutureoftheDictionary(Prefacetothe3rdEdition)

《漢英詞典》第三版的工作始于2000年,前後凡十載。如今編校已近尾聲,終于可以擱下詞條和校樣來寫一篇編後感了。但我先要放下這本詞典,請讀者朋友跟我一起走得遠一點,到漢外詞典編纂史的源頭看一看。

世界之有漢外詞典,當從400年前計起。16世紀末,利瑪窦(MatteoRicci,1552-1610)、金尼閣(NicolasTrigault,1577-1628)等耶稣會士抵華,為方便新來教士學習漢語,遂着手編寫一部漢語–拉丁語詞典(DictionariumSinico-Latinum)。這部按音序排列的漢拉詞典完稿于1598年,是迄今已知的第一本西洋漢外詞典,隻可惜一直未能出版,其手稿據信仍藏于羅馬耶稣會檔案館。以後又有漢意、漢葡、漢西、漢法等各類詞典手稿或寫本,大都出自傳教士之手。17、18兩個世紀,西士為學習漢語編纂的漢外詞典、字詞手冊、注音字表之類多如牛毛,而有幸刊印成書的隻占極少數。

中國學者最熟悉的大概是《西儒耳目資》(1626年刊刻于杭州)。初看起來,這也是一本供西士學漢語用的字表,但它使用的拉丁拼讀法卻是首度公之于世的漢字注音系統,堪稱現代漢語拼音方案的嚆矢。除了在注音方面有功于中國語言文字,早期漢外詞典還在中西物名的移譯、概念的诠釋、慣用法的描述,乃至對漢語結構特性的認識上做了很多有益的嘗試。

漢英詞典的編寫開始得晚,因為英美人來華晚。但因為有前人的漢外詞典可資參考,有更多的中國學人參與,漢英詞典的編纂出版似乎更為順利。第一本正式印行的漢英詞典,是英國人馬禮遜(RobertMorrison,1782-1834)主編的《五車韻府》(DictionaryoftheChineseLanguage),1819年出版于澳門。這之後,到20世紀中葉,在華英美學者陸續編出多部漢英詞典,舉其收詞衆、體例嚴、影響大者如:衛三畏(SamuelWellsWilliams,1812-1884)主編的《漢英韻府》(ASyllabicDictionaryoftheChineseLanguage,1874);翟理斯(HerbertA.Giles,1845-1935)主編的《華英字典》(AChinese-EnglishDictionary,1892);馬修士(R.H.Mathews,1841-1918)主編的《漢英字典》(AChinese-EnglishDictionary,1931)。這三部漢英詞典都梓行于中西通商的最大口岸——上海。

漢英詞典的編纂出版史是與中國對外開放的進程同步的,進入20世紀同樣如此。1978年,文革甫畢,中國大陸便出現了國人自纂的首部漢英詞典,即本詞典的第一版,由商務印書館印行。改革開放三十年,北外的這本《漢英詞典》也恰好走過了三十年,這不是巧合,這是漢英詞典出版史與中國社會發展史的呼應。雖說問世于1978年,《漢英詞典》的編纂工作在運動正盛的1971年就已起步。那是何等艱辛的年代,編纂者卻憑仗學人的一份責任感和敬業精神,克服社會環境、資料條件等種種限制,及時完成了一項龐大的工程。在國人的漢英詞典編纂史上,這第一步極為重要,以後無論哪本漢英詞典,無論續編、新編、另編,或多或少都受惠于1978年的第一本。當然,一個時代總會有自己的問題。

1978年版終究帶有十年動蕩的遺痕,改革開放以後,中國社會迅猛推進,漢語詞彙快速更新,因此不久就有再版的必要,并由外語教學與研究出版社(以下簡稱“外研社”)于1995年推出了《漢英詞典》修訂版。同時,其他漢英詞典也陸續面世,如吳光華《漢英大辭典》(上海交通大學出版社,1993),德範克《漢英詞典》(漢語大詞典出版社,1997),吳景榮、程鎮球《新時代漢英大詞典》(商務印書館,2000),以及惠宇《新世紀漢英大詞典》(外研社,2005)。這些作品當中,有的以詞類标注細膩而系統出衆,有的以科技詞目豐富取勝,有的因收詞多、例證詳而廣受稱許。如今的漢英詞典界,真正是諸家争妍、各呈所長,也唯有如此,詞典業才能興旺,使學界和市場雙雙獲益。

詞典是給人用的,所以總要考慮方便實用。但詞典又要梳理一種語言的詞彙單位,歸納出一個明白的系統,因此須有一定的學理貫穿其中。就以詞類的诠釋來說,早在《五車韻府》中,編纂者便試圖界定一些詞的語法功能,比如把“個”字釋為“一個前置于各種名詞的小品詞,表示個體性”(Aparticlethatprecedesavarietyofnouns,denotingindividuality.)。後來的漢語詞典和漢英詞典把“個”标作量詞,隻不過是以明确的詞類标記取代了描述性的語法說明,處理手法有所不同,實質的理解與《五車韻府》并無出入。

再如“們”字,界定為“一個附于代詞和稱謂的小品詞,以構成複數”(Aparticleaddedtopronounsandappellativesofpersons,toformtheplural...),這與我們把“們”标記并解釋為表示複數的後綴,也完全一緻。而馬禮遜能形成這種定義,則是因為當時西方人對漢語語法已有一定的研究。他本人在編寫詞典前就出版過一部漢語語法書——《通用漢言之法》(AGrammaroftheChineseLanguage,Serampore,1815)。

語法研究的成果,特别是對詞類的認識,很自然地會在詞典編纂中體現出來。國人自己的漢語語法研究,即現代意義的中國語法學,起點在馬建忠所着的《馬氏文通》(1898)。百年來,語法學家對詞類劃分的認識在漢語詞典的編纂中逐漸得到反映,《應用漢語詞典》(商務印書館,2000)、《現代漢語規範詞典》(語文出版社/外研社,2004)、《現代漢語詞典》第五版(商務印書館,2005)等先後較系統地提供了詞類标識。

漢英詞典也不落後,吳光華《漢英大辭典》、德範克《漢英詞典》、惠宇《新世紀漢英大詞典》等也都先後标注了詞類。過去漢語界有一種說法,叫做“詞無定類”。漢語的詞究竟“有定類”,還是“無定類”?如果有類可循,其界限在哪裡,判别的标準又何在?關于這些問題,語法學界仍将有一争,但在詞典界,看來人們甯可信其有。畢竟,漢語的詞類總不至于是一團糨糊,毫無統系和章法。詞典編纂家多傾向于實用,把語法家們的分歧擱置起來,求諸一個大緻可行的詞類框架。

标注詞類的工作大家都在做,本詞典隻是順從趨勢而已。但在已有基礎上,我們還想試着再進一步,把标注做到底,做到單個的字。在這方面,以往也有過一些嘗試,包括本詞典的上一版。從1995年修訂版《前言》中的一句話,可以看出編纂者當年也思考了單字涉及的詞性問題:“對單字條目中的粘着語素(boundmorpheme)作了有别于自由語素(freemorpheme)的處理。”具體做法是:凡是本身沒有意義、隻做構詞成分的單字,如“蝴蝶”的“蝴”、“仿佛”的“佛”,在釋義時用“seebelow”(見下)或“see”(另見)表示。

本次修訂中,則不再迂回說明,直接采用明确的标記:“蝴”、“佛”隻是無義音節,并不是語素(=詞素),故标作音;雖有意義而一般不獨用、隻作構詞成分的單字,如“杩”,則标作素。有些字不獨用,但在古時候卻成詞,例如“蝮蛇”的“蝮”(《說文解字》:“蝮,蟲也”;《玉篇》:“蝮,毒蛇也,蝮蜇手則斷。”),是一個單音節的詞。遇到這一類字,我們仍視為獨立的詞,如“蝮”字标作名,隻是加注了語體标記〈古〉。

由于漢語曆史久長,緻使古今形成明顯差異,書面語和口語的區别也相當大,經常需要把詞類和語體結合起來考慮。在語體和修辭色彩的标注方面,本次修訂也做了一些改進,區分了文言、書面語和口語。另外,考慮到不同語體之間的差别未必是絕對的,很多場合下隻是程度問題,我們在有些詞目的語體标記前加标了“多”、“常”等,例如把“然而”标作〈多書〉。表示語氣轉折的連詞有好幾個,“然而”是其中較正式的一個;口語裡也不是聽不到,但如果一個人平常說話總是“然而、然而”的,就顯得書卷氣。平常我們說“可是”或“但是”。至于“然則”,口語裡基本上聽不到,标作〈書〉就不會有疑義。

名、動、形、副等詞類标注是針對漢語的詞目設立的,而漢英兩種語言的詞類劃分和布局畢竟不同,所以有時候,英文釋義所用語詞的詞類與漢語詞目的标記并不一緻。一般說來,我們會盡量讓原語和譯語的詞類一緻起來,一則可以顯出英漢兩種語言的共性,二則語感上會舒服一些,三則還可以多提供一種表達。例如,“維和”譯作“peacekeeping”當然可以(例證有“~部隊peacekeepingforce”等),但既然這是一個動詞,就不妨把譯義改作“keep(the)peace”(例見外研社《牛津英語搭配詞典》,2006)。在标注詞類時,我們參考了《現代漢語詞典》(2005),必要時則會加以補充或另标。

比如“退票”,《現代漢語詞典》标作動詞,本詞典第一版(1978)也隻有動詞釋義,不過修訂版(1995)已經把這個詞處理為動、名兩用:①returnaticket;getarefundforaticket②areturned(orunused)ticket:等~lookforareturned(orunused)ticket。本次修訂不必改動原有釋義,隻須添加詞類标記。對于“退票”、“退款”等動詞和名詞用法都很常見的兼類詞,分别标注詞類更為合理。再來看一個例子,“簽名”這個詞在《現代漢語詞典》、《應用漢語詞典》上都隻标作動詞,本詞典舊版也隻有動詞釋義(signone’sname;autograph),但在下面的例證中,“簽名”顯然是名詞:“為請願書集取到一萬份~collected10000signaturesforthepetition”,所以不妨分立名、動。用例很重要,英語詞典之父塞缪爾?約翰遜(SamuelJohnson,1709-1784)說得好:“詞語要到使用中去覓求”(“…wordsmustbesoughtwheretheyareused”)。

漢語的詞性原本就活,說一個詞是名詞、動詞、形容詞或其他,往往都不錯,要想說明問題,最好是配備自然而合适的語例。

本詞典是一部“中型語言工具書”(1995年修訂版《前言》),此番新修也無意改變這一定位。這意味着,我們要控制篇幅,避免規模過大。以單字條目“塾”為例,由于“家塾”、“私塾”都另行單獨成條,就不再重複引舉這類詞作例證,而用參照标志示以這些常見的搭配。一方面要儉省篇幅,另一方面也要确保釋義完整、例證充足。對于單字條目,配備例證時盡量求其本字用法。仍以“塾”為例,一般詞典上所舉的例詞不外乎“家~”、“私~”。然而,何妨采用“六歲入~enteraprivateschoolatsix”作例證,把“家~”、“私~”列為參照條目。

有的詞典希望讓人用着方便,不必花時間另頁翻查,于是在“塾”字底下完整地給出“家~、私~”等例證。這樣做自有好處,相關詞語立時可見,但也有弊端:假若所有的詞都既獨立成條,又充當例證,一本詞典中複見的内容勢必增加,部頭自然就大了。部頭一大,端在手上沉重許多,卻也是不便。另外,印張多了,消費者得多掏錢,是又一弊。“有利必有弊”,老古話說得一點兒不錯。不同的詞典有不同的思路和編法,從某個方面看可能很好,換個角度看卻是不足,恐怕難以面面俱到。所以,纂者不必互相貶抑,識家也不必攻其一點。正是因為你我編法各異,才讓讀者用戶能有更多的選擇,繁榮了詞典業。

既然是語文詞典,生活中常見的普通詞彙就應多收,争取不遺漏。當代中國的語言生活異常活躍,網絡語彙尤其豐富多産,創意無窮。對于俚俗的新詞新義,是收還是不收,酌收哪一些,人們的看法會有分歧。或認為,詞典收詞須求穩定,要等一個詞穩固下來,成為詞彙的一員了,才收列作詞目。這種意見當然不無道理,不過有時候,并不容易判斷一個新詞是否已經得到穩固,其穩态又能維持多久。筆者的看法是,隻要是億萬百姓口中常說、筆下鍵下常見的新詞新義,哪怕可能隻是漢語發展史上的匆匆過客,幾年後興許會退出使用,也都可以收取。

詞典有諸多功能,其中之一便是實錄一個時代獨具的字詞及用法。詞典不但是為今世服務的,詞典也是為後人編纂的:要讓後世在回顧21世紀之初的曆史時,能夠在我們的詞典中找到這個時代特有的詞語。

未來一二十年的漢英詞典界,會呈現怎樣一種态勢呢?可以預見,随着中國與外部世界日益交融,華夏文化逐步走出國門,漢英詞典也将發揮更為重要的作用。本詞典已收錄不少關于中國文化的詞目,接下來或許可以在已有基礎

上提煉和擴充,編纂一部更具中國文化特色的詞典。我們所說的中國文化,不僅是基于典籍和考古的傳統文化,還包括五四以來的新文化,以及改革開放以來的當代文化;不是單一民族的漢文化,而是融聚多民族元素的華夏文化;也不是限于大陸一方的文化,而是涵蓋港澳台等地的大中華文化。另外,海外漢語學習者的群體日見龐大,考慮到這方面的需求,還可以緻力編纂專為對外漢語教學服務的漢英詞典。

供外國人學習中國語文使用,這本是西士當年着手編寫漢英詞典的初衷,今天我們也不應忽視漢英詞典的這一用途。一部外向型的漢英詞典,可能需要偏重當代生活語彙,對用法差異作充分的辨析,提供更多的搭配和例證,突出說明外國人學漢語的難點等等。再有,漢英詞典可以進一步專門化、系列化,分别滿足科技、商務、政法、體育、旅遊休閑等各行各業讀者與用戶的需要。在這些方面,已具相當規模的外研社雙語平行語料庫應能一展身手。

電子媒質的介入使得詞典編纂的工作平台大為改觀。前人隻能用紙和筆,手工制作卡片、謄寫詞條,今人則在計算機上直接操作,紙筆已成輔助工具。更有外國出版社,開發出專供編修詞典使用的軟件,依靠自家的語料庫,撰條、潤色、增删、定稿都在網上進行。這些不外是技術手段,我們可以學、應該學,學起來也不至太難。真正難的是,紙質詞典如何應對電子詞典、網絡詞典的挑戰。

電子詞典與紙質詞典的區别還隻在于質材和形制:把紙本做成電子版,查找起來快捷了,攜帶起來也輕便了,而實質内容、編纂方式都未改變。網絡詞典大抵有兩種:一種是把電子詞典設在網上,看起來雖然界面宏闊,實則仍是一個封閉的體系,是紙本在視屏上的延伸,隻不過俾便了關聯條目的互參,提供了更多的相關信息和豐富的站點鍊接;另一種則不同,采取在線自由參與、共同編創的方式(如WIKI),一改千百年來始終由一小批詞典家圈定條目、給出釋義的做法。後一種類型的網絡詞典才是一場真正意義的革命,把語詞從專家手中解放出來還給民衆。

須知語詞本來就存活于億萬民衆的口中和筆頭,如今還詞典于民,是讓語詞回歸自然,回到它們所由産出的源泉。在網上,詞典編纂的空間開放了,界面自由了,編者與讀者的界限模糊了,主體與客體的區别也不再重要。如果說有網絡詞典學這一行,從業者的任務已不是親自編纂詞典,而是如何協調和管理詞典。面對網絡詞典的這種創新,紙質詞典也應該思變。但怎樣變?眼下似乎還沒有答案,有待學界業界一同去探索,通過實踐逐步實現變革。

本詞典第三版編修過程中,北外同人出力最勤,外間學者也貢獻良多。立項之始,曾與1995年版主編危東亞、副主編高厚堃兩位先生商談編修事宜,并請商務印書館編審徐世谷、外交學院教授潘紹中、北京大學教授王逢鑫、中國社會科學院語言研究所研究員張伯江、北外高級翻譯學院教授莊繹傳與會探讨編纂要旨,對各位先生提出的建議我們多有聆取。北外英語學院陳德彰、金莉、申雨平等幾位教授,聯合國高級譯員施曉菁、外研社編審章思英女士分段參與審訂;

外國語言研究所研究生熊兵、于苒、吳群、張大川,及校外徐海、王巧紅、周紅紅諸同志分别承擔詞條修編,尹洪波博士協助審核詞類标注。外交學院秦亞青教授、澳大利亞漢學家馬愛德博士等也相繼加入我們這支小小的團隊。及至後期,外研社學術與辭書分社的十餘位編輯投入甚大,除正常編校工作外,更有功于新詞新義的補收、附錄的編寫、詞條配圖的繪制等等。言難抒意,甘苦自知,謹借新版面世之機,向所有合作與支持者道一聲:謝謝!而詞典發行之日,也是編者心生惶恐之時,願聽各方指教,冀望日後再修。

新世紀

此詞典(縮印本)2006年獲第七屆高校優秀暢銷書獎一等獎。

内容簡介

該詞典規模宏大,收詞齊全,共收條目14萬餘條。語文為主,兼顧百科,增收大量新詞新義。功能齊全,大膽創新,率先為所有條目标注詞類。釋義準确,譯文精當,标注詳盡突出漢語搭配,例證豐富,真實典型體現時代特色,強調應用功能。條目編排清晰醒目,便于讀者查閱。漢語拼音規範可靠,嚴格參照國家标準。附錄内容豐富實用,能更好地滿足讀者的需要。