名詞起源

早在春秋戰國時期,孔子編纂的四書五經中的《尚書·禹貢》曾記載古代九州之一的青州出“鉛松怪石”,并被列為貢品。據後人考證,所謂“怪石”,即“似玉非玉,似石非石”,這種怪石極有可能是松化石,這也可以在明代大學士閻士選《松石記》的記載中可以得到印證。他在《松石記》中詳細記述了古青州一帶,東海大竹島中有松化石。清代大學士劉統勳曾在古青州青島即墨馬山采集到松化石,并賦詩記事。因此《尚書·禹貢》所載青州“鉛松怪石”,可能是有史以來“松石”見諸文獻最早的記載。松石等怪石作為貢品的傳統也一直沿襲到唐宋元明清,約有3000多年的曆史了。

如唐武宗會昌元年(841年)史載:“夫餘國(古扶餘國,地處今松花江流域)貢松風石,方一丈,瑩徹如玉,其紋樹形,若古松。”如清乾隆題松化石禦制詩雲:“康幹雖歲貢,遜此一峰全。”并注雲:《六帖》回纥有康幹河,斷松化為石。今哈密每歲貢木變石,然長不逾尺。這些都對松石作為貢品的傳統作了詳細記載。

及至東晉,有一位著名的醫學家叫葛洪,他在研究長生不老藥時,注意并研究了一種叫石芝的木化石,并做了相關的記載。葛洪(284-344),字稚川,号抱樸子,人稱“葛仙翁”,丹陽句容縣(今江蘇省句容市)人,晚年,他隐居在廣東羅浮山中,既煉丹采藥,又從事着述,直至去世。他主要有《抱樸子》、《肘後救卒方》、《金匮藥方》等着作行世。為華夏十大名醫。因年代久遠,這些着述隻能在明代著名醫學家李時珍《本草綱目》中找到一些線索,據《本草綱目·金石部》新增藥物品種的考釋,引葛洪曰:“石芝者,石象芝也。……石桂芝生石穴中,有枝條似桂樹,而實石也。

高尺許,光明而味辛。”李時珍曰:“貴州普定分司署内有假山,山間有樹,樹幹枝條皆石,而中有葉如榴,袅袅茂翠,開花似桂微黃。嘉靖丁巳,佥事焦希程賦詩紀之,以比康幹斷松化石之事,而不知其名。時珍按圖及抱樸子之說,此乃石桂芝也。海邊有石梅,枝幹橫斜,石柏,葉如側柏,亦是石桂之類雲。”據上述石桂、石梅、石柏等形态特征考證,石芝顯然是木化石。其藥用價值,李時珍未作闡述,僅在其主治項下引葛洪曰:“諸芝搗末,或化水服,令人輕身長生不老。”由此可見,石芝作為木化石早在東晉醫學家葛洪的着述中已有記載。

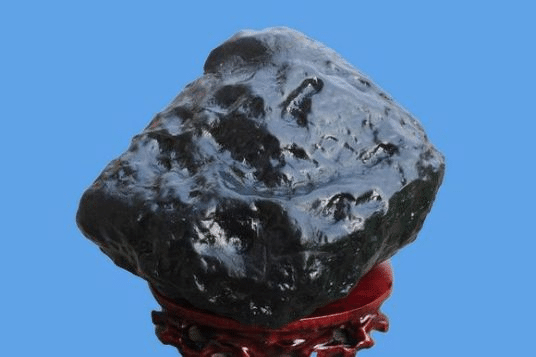

遠古人們,對自然現象不可能作出科學解釋,故爾把自然現象看作至高無上的神靈,從而神化自然,對頑石的産生和來曆,自然也作了神化。認為“山者,氣之苞,所以藏精含雲,故觸石而出”,即有“雲根”之說;認為“負土而出,結而為石”,有“土結”之說;也有的認為“石者,落星也。”有“落星”、“雨星”之說;而松石,則往往認為由松化而成,即所謂“石者何,松之所化也。”(唐·陸龜蒙《二遺詩》序)。“天星化石,松固能之耶。”(宋·車若水《東花園石松記》)。有“松變”、“木變”、“柏變”之說。據考查,大約在唐宋時期,松石已被蒙上一層神奇的面紗,賦予神異玄怪色彩,并流傳着不少關于松化為石的神話傳說。

古代拔野古康幹河投松化石,是一則流傳最早、最廣的傳說。據北宋歐陽修、宋祁主持編纂《新唐書》記載:“拔野古一曰拔野固,或為拔曳古,漫散碛北,地千裡,直仆骨東,鄰于靺鞨。……有川曰康幹河,斷松投之,三年辄化為石,色蒼緻,然節理猶在,世謂康幹石者。”古代“投松化石”和以“康幹”指代松石皆源于此典。拔野固,北方鐵勒諸部之一,在克魯倫、海拉爾兩河北境,地近黑龍江。神秘的康幹河從此成為中國松石文化在北方的重要發源地。

在浙江永康,松化石自唐朝起就聞名于世。據曆代《永康縣志》“古迹”、“寺觀”、“仙釋”等篇目記載,相傳此地有千年老松,欲化龍升天。唐建中六年八月十五日,著名道士馬自然自桐霍山回永康城外延真觀,指着庭前古松曰:“此松已三千年矣,不能化龍,當化為石。”言畢,頓時風雷大作,古松震作數段,皆成石。忽有一石拔地而起,高六七尺,大逾合圍,隐隐有松鱗,以手觸之,石磊磊有聲,有意推之,石乃牢不可動。

宋嘉泰間,于旁立亭,名曰松石館,後屢廢屢建,成“永成八景”之一,稱為“松石招雲”。清王喆山《松化石》詩雲:“前身夭矯似龍形,一作雲根喚不醒。應有仙人來指汝,化為靈物上青冥。”古代“指松化石”和“降龍木”的典故就出于此。浙江永康由此成為中國松石文化在南方的重要發源地。

還有一則關于嶽飛“精忠柏”的傳說,更具人文意義。在杭州嶽王廟,忠烈祠西南有一依牆而築的“精忠柏亭”,亭内陳列八段木化石,此即傳說中的“精忠柏”。相傳,南宋大理寺監獄内風波亭畔有一棵古柏,在嶽飛蒙冤遇難之日突然天地不平,木化為石,堅如鐵石,僵立不仆。人們認為這是嶽飛“盡忠報國”精神和賢貞不屈民族氣節的象征,故稱之為“精忠柏”。

傳說,這棵古柏後來毀于兵火。清同治年間,司獄吳廷康在南宋大理寺獄址附近土中挖掘到幾段已毀的精忠柏,将它們搬到衆安橋嶽廟,壘土為台,置精忠柏于其上,并親繪精忠柏圖,立碑紀異。1922年,浙江布政使王豐鎬将這幾棵精忠柏從衆安橋嶽廟移到嶽王廟今址,并建精忠柏亭。千百年來,人們崇敬嶽飛的愛國精神和民族氣節,同情他的不幸遭遇,創作了許許多多的民間故事和曆史傳說,以此來紀念嶽飛。“精忠柏”的傳說就是其中較為典型的一例。

松化為石來曆非凡

“投松化石”、“指松化石”、“精忠柏顯靈化石”果真是唐宋遺物嗎,事實并非如此。從科學角度講,這些化石是一種屬于松柏科古植物化石,在古生物學上稱為“矽化木”,論其曆史,比起唐宋至今的千百年還遙遠得多,至少有一億二千萬年以上。由于地殼運動,原始森林迅速被泥沙碎石埋沒,在地層的壓力和地熱的影響下,樹木就發生了物理和化學性質的變化。

當濃度較高的二氧化矽溶液滲入樹木時,與樹木内的含碳物質産生置換作用,就形成了木紋年輪清晰的矽化木。矽化木在中國乃至全世界有廣泛的分布,如中國浙江新昌、北京延慶、新疆奇台等地就有大量賦存。這些矽化木是整個地質史、生物發展史的重要見證,是不可再生的遠古瑰寶。

在唐宋時期,人們對宛如現生的矽化木無法解釋其來曆,加上對自然的敬畏和對忠臣、仙釋的敬重,編出一些引人入勝的傳說,是完全可以理解的。

其實,據考查,在我國古代學者中,早在一千多年前,就有人注意并研究矽化木了,在古代文獻中已有關于矽化木的記載。英國著名漢學家李約瑟曾在《中國科學技術史》中寫道:“古植物的創始,應歸功于中國人,中國人早在公元三世紀就已知道松樹的石化現象。”

如前所述,東晉醫學家葛洪,他在《抱樸子》中關于對“石芝”的研究,可見其當時已注意到像桂樹一樣的矽化木了,而且已對“石芝”的藥用價值進行了研究。他可以稱為世界上最早研究矽化木的人。

唐末學者杜光庭(850-933年),在其《錄異記》中提到:“婺州(今金華)永康山亭中有枯松樹,因斷之,誤墜水中化為石。取未化者試于水,随亦化焉。其所化者,枝幹及皮與松無異,但堅硬。有化者數斷相兼,留之以放異物焉。”他不僅描述了永康松化石的外貌特征,還探讨了松化石的成因,認為與水有關。

到了宋代,北宋科學家沈括(1030-1090年),在《夢溪筆談》中就多次提到過各種礦物晶體、化石和隕石,“化石”一詞也是由此而來,他甚至科學地解釋了化石的來源,這比歐洲要早400餘年。

沈括在《夢溪筆談》卷二十一異事篇中對延州(今陝西延安)竹化石有一段具體描述:“近歲延州永甯關大河岸崩入地數十尺,土下得竹筍一林,凡數百莖,根幹相連,悉化為石。”并與婺州金華山松石作了比較研究。像沈括在文中所描述的矽化木的情景,如今在陝西延安附近地區仍有新的發現。

南宋學者車若水,在為丞相王爚撰寫的《東花園石松記》中,對浙江新昌的矽化木有一段生動的描述:“唐書載,拔野古國有康幹河,投松三千年化為石。陸魯望以為東陽有焉。天星化石,松固能之耶。越,接東陽也,修齋公(王爚)愛松且愛石,聞數裡土人有石甚奇,惟為牆,購之。土人曰:‘不能壞牆,其地橫直滿谷也。’往驗之,大有十圍,長有五尋,重百鈞,取而歸之東園。”可見當時新昌地區矽化木儲量之豐。

據北宋彭乘《墨客揮犀》記載,福建蒲田“壺山有柏木一株,長數尺,半化為石,半猶是堅木,蔡君谟見而異焉,因運置私第。”

明代著名旅行家徐霞客(1586-1641年),在其《徐霞客遊記》卷十一下中,記叙了雲南永昌府水簾洞的另一種木化石:“崖間有懸于虬枝,為水所淋漓者其外皆結膚為石,蓋石膏日久,凝胎而成。”他對這種矽化木的成因作了比較合乎科學道理的觀察和記述。

元代吳師道在《吳禮部詩話》中也有松化石的記載:沈存中(沈括)雲:“婺山金華有松石。”陸龜蒙《笠澤叢書》:“松石為琴薦。”姜特立《松石歌》:“壺山柏木不足道,康幹節理由人為。”注:“壺山有柏,半化為石,餘是堅木。回纥康幹河有松,人斫之投水中,三年化為石,節理皆松也。”

到清代,關于松化石的記述與認識更為清晰。京師的松化石多來自東北和山東,因此當時松石鑒賞風尚主要流行于北方各地(見姚元之《竹葉亭雜記》)。

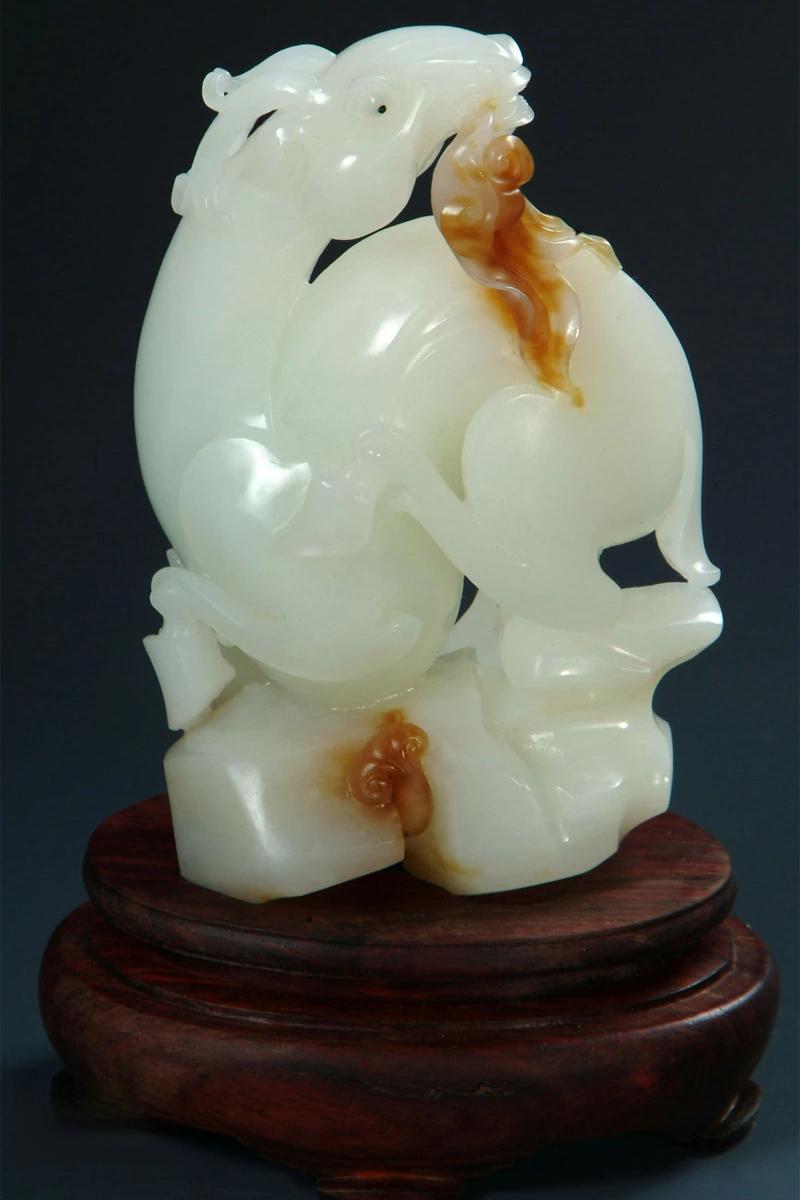

美術作品

松石1960年潘天壽紙本設色179.5cm×140.5cm

畫中一石一松,取景極簡潔明朗,然而卻奇險、高曠。用筆雄健剛勁、凝練老辣,線條富于變化,或粗或細,或方或圓,或濃或淡,或幹或濕,極好地體現了方中有圓、屈直有變、剛柔相濟的藝術效果。