形狀構造

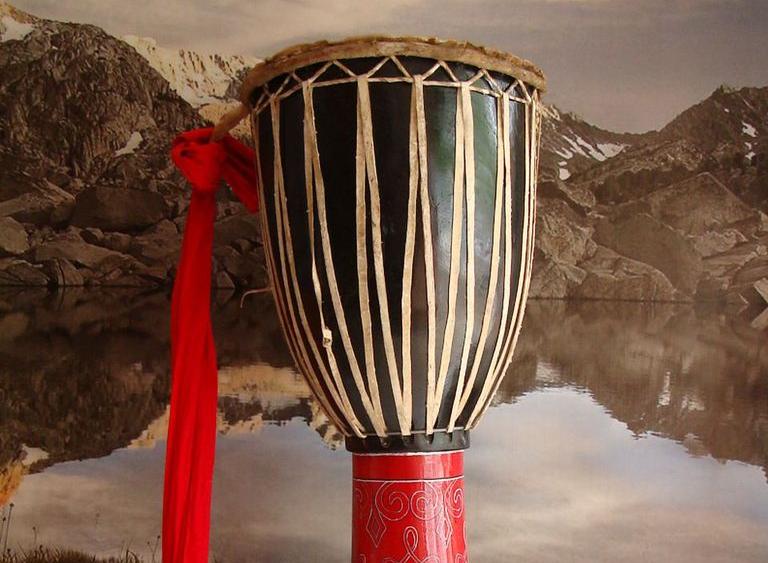

象腳鼓外形似一隻精美的高腳酒杯,它是用一整段木材(或幾塊木料拼粘)制作,通體中空,上端是杯形共鳴體,鼓面蒙皮,鼓皮四周用細牛皮條勒緊,拴系于鼓腔下部,并可調節其張緊度。鼓身外表塗漆,鼓腰和鼓的下半部雕有裝飾圖案,有的還在鼓身上系有花綢帶和彩球。

象腳鼓鼓身常有圖飾,圖形多為孔雀,有時象腳鼓在舞動中還插上幾根孔雀羽毛,而孔雀是傣族人最珍視和喜愛的鳥類,它代表着吉祥如意,表現了傣族人對美好生活的向往和追求。同樣,象腳鼓造型似大象的足,而大象在傣族人的心中象征五谷豐登,生活美好。從象腳鼓中看到了孔雀和大象,無不表明出傣族人民的美好願望。

發展簡史

象腳鼓是傣族古老的民族樂器。明朝人錢古訓寫的《百夷傳》一書說:傣族“以羊皮為三、五長鼓,以手拍之”。這裡說的“三、五長鼓”正是指的象腳鼓,其長度有三尺至五尺的意思。可見在明代以前,傣族就已經有了象腳鼓。

關于象腳鼓的來曆,在傣族民間流着一個非常有趣的故事。說的是很久以前,傣族地區年年洪水為患,人們不得安居樂業,後來才知,是一條蛟龍作孽。大家都恨死了這條蛟龍,有一個勇敢的傣族青年,立志為民除害。他在鄉親們的幫助下,終于殺死了蛟龍。在慶祝勝利的時候,人們為了表示對孽龍的憎恨,對幸福生活的憧憬,就剝下蛟龍皮,仿照象征吉祥如意的白象的腳,作成了象腳鼓。從此,象腳鼓的咚咚聲,響徹傣家村寨,表達出傣族人民的歡樂心情。在傣族人民的心目中,百獸中的大象和百鳥中的孔雀都被看成是吉祥的象征。因此,每當象腳鼓敲響之時,男女老幼都歡快地跳起舞來。

傣族人民制作的象腳鼓,鼓身細長,鼓面不再用蟒蛇皮,而是用羊皮作成。鼓身用輕質木材,一段完整的圓木挖空樹心而成。整個鼓身塗上鮮豔的彩色,并用孔雀翎毛裝飾,非常美麗。鼓身上系黃色或其他彩色綢帶,挂在擊鼓人的左肩。擊鼓人夾鼓于左脅下,雙手擊鼓面。擊鼓前,要用糯米飯滋潤鼓面,使鼓聲哄鳴悅耳。擊鼓人邊敲鼓邊舞蹈,鼓聲時緊時緩,節奏明快。擊鼓人是整個舞蹈的組織者和指揮着。人們随着鼓聲歡樂舞蹈,舞姿婆娑,變化萬千。

傳奇故事

傣族象腳鼓的來源還有一個傳奇的故事。相傳在遠古時候的勐遮地區是一個碧波蕩漾的美麗湖泊。可湖畔卻盤踞着蟒魔和龜魔,它們四處造孽吞食人畜。後來一位傣族武士帶着一群獵人來到湖邊,消滅了吞噬人畜的蟒獸,取皮蒙在空心樹和竹筒上敲擊取樂,于是便形成了鼓。幾年以後,有兩位馴象人把鼓改成象腳腿的形狀,自此以後傣族民間便有了象腳鼓。象腳鼓舞是傣族青年男女們在節日中最喜愛參與表演的舞蹈之一。

傣語把青少年男子稱為小仆冒,把姑娘叫做小仆少。每當小仆冒敲響了象腳鼓,小仆少們舞動着婀娜的身姿,就好似勾勒出一幅輕歌曼舞的少數民族田園詩畫。而在小仆冒的鬥鼓中,則從一個側面表現了傣家男兒機智強悍的精神風貌。當勝利者接過心上人手中斟滿香醇酒的銀杯,人與人之間的情感交流,在群情激蕩的“水、水”歡呼聲中,似乎又得到了一次聖潔的升華。節日的利用

象腳鼓舞是傣族青年男女們在節日中最喜愛參與表演的舞蹈之一。傣語把青少年男子稱為小仆冒,把姑娘叫做小仆少。每當小仆冒敲響了象腳鼓,小仆少們舞動着婀娜的身姿,就好似勾勒出一幅輕歌曼舞的少數民族田園詩畫。而在小仆冒的鬥鼓中,則從一個側面表現了傣家男兒機智強悍的精神風貌。

當勝利者接過心上人手中斟滿香醇酒的銀杯,人與人之間的情感交流,在群情激蕩的“水、水”歡呼聲中,似乎又得到了一次聖潔的升華。鼓的上端較粗,下端略細,呈喇叭狀,在鼓的上端用羊皮蒙面。演奏時将鼓斜挂在肩上,雙手拍鼓,鼓聲雄壯深沉。常用于舞蹈,由舞者邊拍鼓邊舞。

演奏方法

象腳鼓的敲奏方法十分豐富,往往随表演情緒需要而指、掌、拳、肘、腳并用,鼓點紛繁多變。鼓手邊敲邊跳,不時做出擺鼓、甩鼓、搖晃轉身等動作,十分誘人。

演奏時,将象腳鼓背帶挂于肩上,鼓身斜向身前,也可将鼓直立于地,左手扶住鼓邊,以食指、中指、無名指、小指和右手配合交替敲擊鼓面。演奏高潮或情緒熱烈時,甚至手肘和腳也參加擊奏。

演奏方法有正拍、悶拍、指拍(用一個指頭)、掌拍和拳擊(半握拳)等,右手多擊重拍,在演奏高潮或情緒熱烈時,甚至手肘和腳也參加擊奏。傣家鼓手演奏時,為了改變鼓的音色和音高,還在鼓面中心糊上飯團,用飯團的大小、厚薄來改變演奏效果。象腳鼓因大小不同而發音各異,大鼓音色雄壯、渾厚,中鼓激越、昂揚,小鼓清脆、明亮。

象腳鼓常與铓鑼、傣镲組合在一起,為傣族的孔雀舞等民間舞蹈伴奏,在民族樂隊或傣劇樂隊中,象腳鼓常作為色彩性節奏樂器使用。此外,象腳鼓還與舞蹈相結合,作為獨奏節目來表演,這就是人們熟悉的《象腳鼓舞》。

分類

長

舞蹈動作不多,以打法變化、鼓點豐富見長。有手一指打、二指打、三指打、掌打、拳打、肘打、甚至腳打、頭打、多為一人表演,或為舞蹈伴奏。長象腳鼓是象腳鼓中最高大的一種,傣語稱“光亞”,一般在13O~160厘米,最高的達190厘米,鼓面直徑30厘米左右。

中

一般用拳打,個别地區用槌打。它沒有更多鼓點,一般一拍打一下,個别地區左手指加打弱拍。以鼓音長短、音色高低及舞蹈時鼓尾擺動大小為标準。據說鼓音長者,可打一槌鼓将衣服鈕扣全部解開,再一槌鼓将鈕扣全部扣好,鼓音仍不完。中象腳鼓舞步紮實穩重剛健,大動作及大舞姿較多。舞蹈時不限定人數,人少時對打,人多時圍成圓圈打。中鼓傣語稱“光吞”,是象腳鼓中用途最廣的一種,鼓高60~95厘米,鼓面直徑23~28厘米,鼓底直徑23~31厘米.中腰最細處直徑11~15厘米,常用于象腳鼓舞或節日慶祝。

小

僅在西雙版納較多見,舞步靈活跳躍,以鬥鼓、賽鼓為特點。鬥和賽中以靈活、機智的進攻、退讓、最後抓住對方帽子或包頭為勝。一般為二人對賽。小鼓外形有如矮腳懷狀,高僅30~40厘米,應用不如大、中型鼓廣泛。