含義

客觀規律是指不以人的意志為轉移的客觀存在的規則。

在馬克思主義哲學中的含義:

它是事物運動過程中固有的本質的、必然的、穩定的聯系,獨立于意識之外。

分類

1.世界本身固有的,世界上一切物質都遵循的規律,獨立于意識之外,客觀科學,具有确定性。(屬于唯物主義)

2.世界是個人意識表現出來的,世界發展過程中總結呈現出的規律,一花一世界,一草一靈魂,具有先驗不确定性。(屬于唯心主義)

3.“絕對精神”先于世界存在通過世界外化,不具客觀性。(屬于唯心主義)

這三種說法都有一定的可取之處。

詳細分析

“實事”作為實踐,既然本身就是客觀存在,有一個去認識和把握它的問題,亦即所謂“實事求是”的問題。嚴格說來,這裡的“是”不是指的規律本身,而是指的對它的認識,亦即真理。規律作為我們認識的對象,本身是一種存在論性質的東西。規律不是“是”,而是“事”。而且,這裡作為認識對象的規律,并非存在于人的實踐“實事”之外的。我們所預設的認識對象,與傳統意義上的認識對象已有根本的不同:本來的認識對象“規律”實際上是被預設為純粹的所謂“不以人的意志為轉移的”東西,認識就是對這種“客觀規律”的把握;而馬克思哲學所預設的認識對象則是人的存在本身、實踐活動本身的規律,亦即“實事”的内在聯系。此事乃是人自己的事,因而其中之規律本質上是實踐活動本身的規律。“求是”不是尋求那種純粹自在的所謂“客觀規律”,其富有差異性(近代哲學史和科學史均已表明,這是不可能的。),而是對人的實踐活動内在聯系本身的動态反思。

根據馬克思的實踐主義存在論,客觀存在是實踐的内在要素,相應地,客觀規律是實踐的内在聯系。這是因為人的任何認識活動所面對的任何“客觀對象”實際上都已經處在實踐的“域内”,因而都總是已有人的“主體能動性”參與其中了。這不僅是一個認識受認識主體的意識主觀性影響的問題,而且是認識的對象包括“規律”本身就是人的活動的問題。我們确實可以在認識過程中盡量去排除不同認識主體的意識主觀性的幹擾,努力争取“主觀符合客觀”,把握客觀規律;我們卻無法将人的存在、為滿足其需要的活動從客體對象中排除,任何客體對象都隻能是在人的自為存在背景上面呈現出來的。因此,當我們談到任何一個客觀對象時,它的所謂“客觀性”,隻是相對于我們“當下的”意識而言,即它是獨立于“這一次”的意識、先于“這一次”的認識而存在的;它仍然是在實踐域内。而意識同樣是實踐的内在要素,因而客觀對象仍在此前的意識域内,即最終不可能獨立于意識、外在于意識。于是無論如何,在一定意義上,我們所尋求的客觀規律就已經具有了某種“實踐的規律”甚至“意識本身的規律”的意義了。

然而,我們強調人的認識對象與人的存在的不可分離性,這并不會影響客體對象及其規律的客觀實在性。恰恰相反,我們是把“客觀實在性”從舊哲學所想象的純粹自在的領域歸還于人的現實實踐之中。人的存在、人的實踐活動本身就是最根本的而且唯一的“實在”。既為“實在”,即有一個需要、也能夠對之加以認識和把握的問題,也就有一個認識是否符合對象、正确地呈現對象的問題。因而作為“求是”對象的規律,也同樣表現為本質特性、客觀聯系等等,也同樣具有普遍性與必然性。但這裡的“本質”,是人的存在、人的實踐活動的内在特性;這裡的必然性、規律性,它是人的活動内部以及不同活動之間的内在必然關聯。中國哲學中有所謂“理在事中”,強調的就是規律乃是人之“實事”中的“理”。馬克思哲學的規律論的實質其實也在于此:其對社會本質、曆史規律的揭示,實際上就是對人自身活動的本質與規律的揭示。

規律

人類學就是研究人類社會發展規律的科學。因此,學習人類學就是學習人類社會發展規律。在人類社會思想中,能夠上得了桌面的,究竟有多少規律?

價值規律

1.價值規律出自《資本論》,作者:馬克思。

2.價值規律的基本内容:商品的價值量是由生産商品的社會必要勞動時間決定的,商品交換以價值為基礎,實行等價交換。

3.價值規律的意義和作用:價值規律是人類社會普遍适用的經濟規律,揭示了商品經濟變化和發展的奧秘,推動了生産力的發展。

剩餘價值

1.剩餘價值規律(出自《資本論》 作者:馬克思)

2.剩餘價值規律的基本内容:剩餘價值實質是由雇傭工人創造的、其被資本家無償占有的、超過工人勞動力價值以上的那部分價值。

3.剩餘價值規律的意義和作用:剩餘價值規律的研究成功,揭示了資本家剝削雇傭工人的秘密,揭露了任何雇傭勞動生産制的本質,揭示了雇傭社會的财富不斷增長的源泉。

辯證唯物

第一.對立統一規律

一.基本概念:

矛盾,矛盾的同一性,矛盾的鬥争性,内因,外因,矛盾的普遍性,矛盾的特殊性,矛盾發展的不平衡性,主要矛盾,次要矛盾,矛盾的主要方面,矛盾的次要方面,兩點論,重點論,矛盾分析方法,對立統一規律

二.重點難點輔導:

1.矛盾是事物發展的動力

注意:第一,這是比較綜合的問題,既要談矛盾的同一性與鬥争性在事物發展中的作用,又要講内外因問題,如果出題隻問其中一部分,那麼回答所問的那部分即可。

第二,對于事物發展的動力問題,考生容易記住矛盾的對立統一。矛盾的同一性與鬥争性對立統一,可往往忽視二者的辨證統一、相互結合構成事物的矛盾運動、推動事物的運動這關鍵的一層含義。

2.矛盾問題的精髓:

要把握矛盾特殊性的具體表現。

3.事物發展的内因和外因:

第一,事物發展的内因與外因的辨證關系原理及其現實意義在以往考試末以大題形式出現過,應予以重視。

第二,内外因辨證關系中不要以為内因決定外因;内因是事物發展的根據,并不等于内因決定外因。

第二.質量互變規律

一.基本概念:

質是指事物成為它自身并區别于另一事物的内在規定性; 量是事物的規模,程度,速度以及構成要素在空間上的排列組合等可以用數量表示的規定性;度是事物質和量的統一,它是事物保持自己質的數量界限、範圍或幅度。

二.重點難點分析

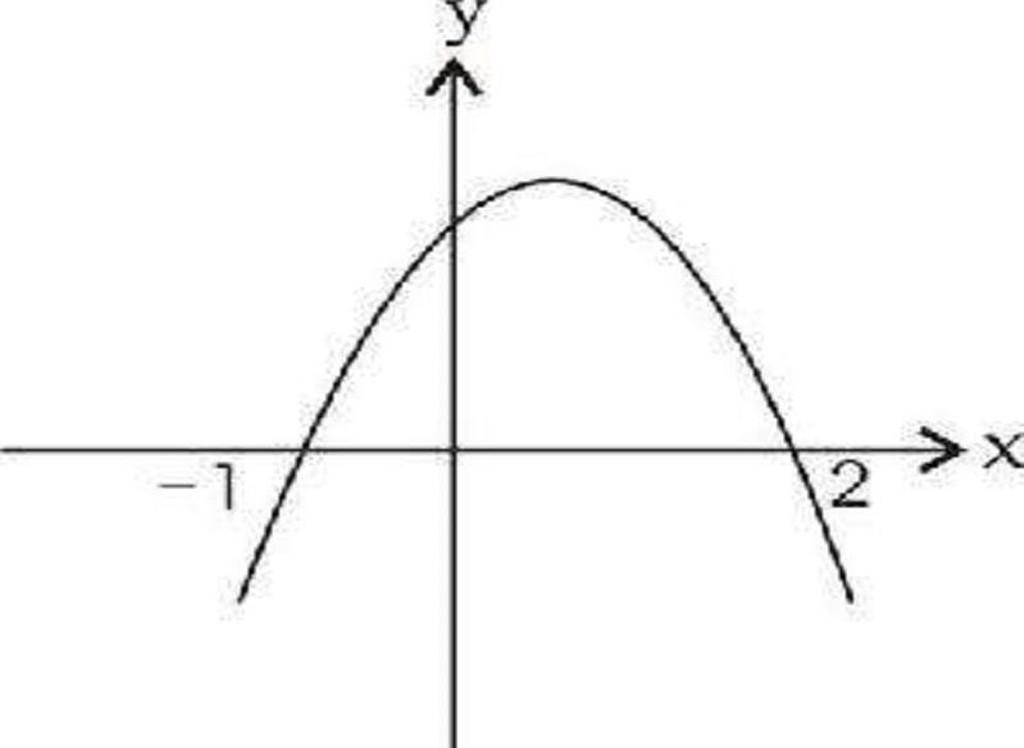

唯物辯證法的基本規律。它揭示了一切事物、現象發展過程中量變和質變的内在聯系及其相互轉化。又稱量變質變規律。這一規律表明,事物的發展變化存在兩種基本形式,即量變和質變,前者表現為事物及其特性在數量上的增加或減少,是一種連續的、不顯著的變化,後者是事物根本性質的變化,也是漸進過程的中斷,是由一種質的形态向另一種質的形态的突變。在事物内部矛盾的作用下,事物的發展從量變開始,當量變達到一定的界限時,量變就轉化為質變,事物的性質發生了變化,舊質事物就變成了新質事物。這是量變向質變的轉化。在新質的基礎上又開始了新的量變。這是質變向量變的轉化。量變引起質變,質變又引起新的量變,循環往複以至無窮,構成了事物無限發展的過程。量變和質變,是事物發展變化的兩種基本形式,二者既有區别又有聯系,在事物發展過程中,它們是相互依存相互滲透的。量變中有階段性的和局部性的部分質變,質變中有量的擴張。

第三.否定之否定規律

一.基本概念:

肯定,否定,新生事物,否定之否定,否定之否定規律

二.重點難點複習:

1.兩種否定觀的對立

注意:辨證的否定特别強調否定是事物的自我否定,這是自己否定自己。否定不是與舊事物一刀兩斷,這是揚棄。

2.否定之否定規律及其特點

注意:掌握這條規律要正确理解以下幾點:

第一,明确否定之否定的含義。

第二,發展的上升性、前進性,這是事物發展的總的趨勢。事物的發展不是簡單的循環。

第三,事物發展呈現周期性,特别要注意出發點的确定,事物發展的周期性是事物自身具有的,并不是人為加在客觀事物上的。

第四,重複性,可不是簡單的重複,不是簡單的循環。