研究簡史

最初于1820年在龍葵(Solanum nigrumL.)中發現。後來從茄科的馬鈴薯(Solanum tuberosumLinn.)中也分離得到龍葵素,故也稱其為馬鈴薯毒素。随後的研究發現,龍葵素并非單一物質,而是一類結構類似、理化性質相近、有毒的甾體皂甙(苷)類生物堿,包括茄堿、卡茄堿等。總共發現有100多種龍葵素類的生物堿,主要存在于馬鈴薯、番茄、茄子等茄科植物中,也發現在百合科、菊科植物中發現有龍葵素的合成。迄今為止在馬鈴薯中發現的龍葵素種類多達80種。

理化性質

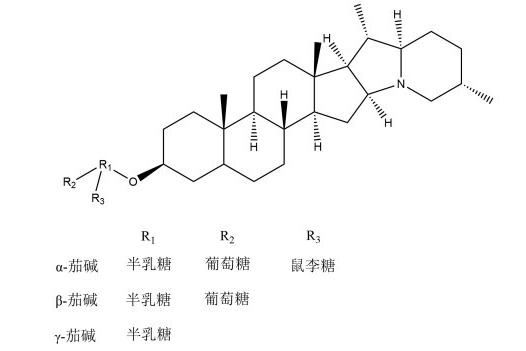

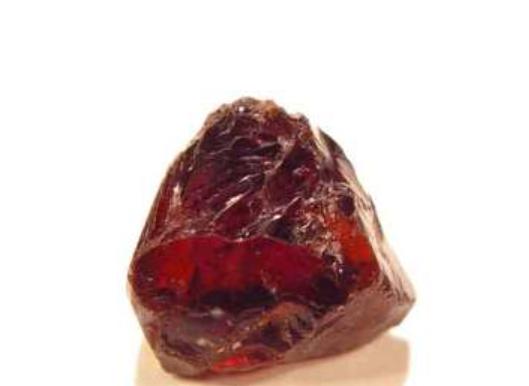

一些龍葵素類生物堿的化學結構式

龍葵素主要是一些以茄啶(Solanidine)為苷元構成的甾體皂苷類生物堿,根據連接的糖基不同可分為茄堿(Solanine)和卡茄堿(Chaconine)等。其中α-茄堿和α-卡茄堿是馬鈴薯中龍葵素的主要構成形式,占馬鈴薯中總龍葵素含量的95%。其他還有少量垂茄堿、克莫森茄堿、次勒帕茄堿和勒帕茄堿等。

龍葵素類生物堿常溫下均為白色針狀結晶,有苦味。難溶于純水,易溶于吡啶、乙腈、熱乙醇、甲醇等少數有機溶劑,而在乙醚和苯等大多數非極性有機溶劑中幾乎不溶。由于龍葵素呈弱堿性,能夠在酸溶液中成鹽而溶解,而在堿性條件下又可沉澱析出。

龍葵素的對堿較為穩定,而酸在加熱情況下可水解龍葵素的糖苷鍵,将其分解為茄啶和糖,毒性降低。

制備方法

龍葵素合成(以α-茄堿和α-卡茄堿為例)是以乙酰輔酶A為底物,途經萜類和甾醇類合成途徑,産生膽甾醇,進一步合成茄啶,最終通過糖基化作用得到最終産物。

在萜類途徑中,首先以乙酰輔酶A經3-羟基-3-甲基-戊二酰輔酶A還原酶(HMG-CoA還原酶)産生3-羟基-3-甲基-戊二酰輔酶A(HMG-CoA),再進入甲羟戊酸途徑合成法尼基焦磷酸(Farnesyl-PP),通過鲨烯合酶(PSS1)催化鲨烯(Squalene)合成,氧化和環化作用催化合成環阿屯醇(Cycloartenol)。

甾醇類合成途徑中,環阿屯醇通過多步氧化還原反應合成膽甾醇(Cholesterol)。随後,龍葵素合成酶1(PGA1)和2(PGA2)分别催化膽甾醇 26 位與 22 位碳的羟基化。然後,經過兩步氧化、轉氨作用、還原作用合成番茄堿,繼而合成茄啶。

α-茄堿和α-卡茄堿分别由茄啶半乳糖基轉移酶(SGT1)和茄啶葡萄糖基轉移酶(SGT2)催化茄啶與糖基連接,合成各自的β型生物堿(β-茄堿和β-卡茄堿),再經茄啶鼠李糖基轉移酶(SGT3)催化形成α-茄堿和α-卡茄堿。

藥理作用

抗腫瘤

龍葵素能夠影響降低腫瘤細胞膜上蛋白的表達,如減少唾液酸的含量、抑制ATP酶活性、下調N-乙酰基轉移酶的表達,從而降低腫瘤細胞膜的流動性、抑制腫瘤細胞的代謝生長。龍葵素還能降低癌細胞内的能量代謝,使癌細胞生長受阻,抑制其增殖。同時,龍葵素能夠激活癌細胞凋亡的信号通路,促進癌細胞凋亡。此外,龍葵素能下調血管内皮生長因子,抑制腫瘤血管的生成。

對抗病蟲害

龍葵素主要在馬鈴薯受到病蟲害時會大量産生,通過抑制昆蟲體内膽堿酯酶活性殺死昆蟲。如α-茄堿和α-卡茄堿就對蝗蟲和馬鈴薯象甲具有毒性作用。龍葵素也改變菌體細胞膜通透性、破壞細胞膜的完整性來抑制細菌、真菌的生長。如α-茄堿可以抑制馬鈴薯晚疫病菌和軟腐病菌的生長。

龍葵素對病蟲害的抵禦作用已在抗性育種中得到應用,通過特異性增加馬鈴薯地上部分龍葵素的合成,在增加植株對病原菌、蟲害等抵禦能力的同時不影響塊莖的品質。

中毒症狀與機制

通常情況下馬鈴薯中的龍葵素含量較低,100g新鮮馬鈴薯中約含7~10mg龍葵素,較為安全。而當馬鈴薯貯存不當而引起發芽或皮肉變綠發紫時,龍葵素的含量會顯著增加,當馬鈴薯中龍葵素含量達到10~15 mg/100g時食用有明顯的苦味,而含量超過20mg/100g即可引起龍葵素中毒。

龍葵素的緻毒機理主要包含兩個方面:

其一是通過抑制膽堿酯酶的活性引起中毒反應。膽堿酯酶被抑制失活後,乙酰膽堿(Ach)大量累積,以緻膽堿能神經興奮增強,引起胃腸肌肉痙攣以及神經系統功能失調等一系列中毒症狀。龍葵素中毒的症狀無特異性,且與腸胃炎症狀相似,臨床上常會被誤診而耽誤治療。

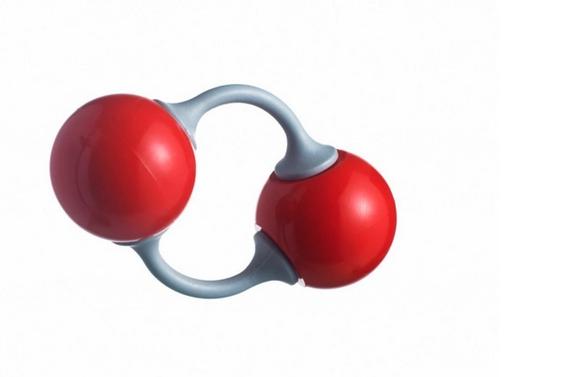

其二,龍葵堿還能與生物膜上的甾醇類物質結合,導緻生物膜穿孔,引起膜結構破裂。當龍葵素被吸收進入體内後,就會随着血液循環破壞胃腸道、肝髒等體内髒器的細胞結構。高劑量的龍葵素由于其表面活性作用可能會導緻紅細胞破裂,産生溶血。

龍葵堿中毒的病理變化主要為急性腦水腫,其次是胃腸炎,肺、肝、心肌和腎髒皮質水腫。症狀較輕者口腔及咽喉部瘙癢,上腹部疼痛,并有耳鳴、畏光、頭暈、惡心、嘔吐、腹痛等症狀,經過1~2小時會通過自身的解毒功能而自愈。嚴重者表現為體溫升高和反複嘔吐而緻失水、瞳孔散大、呼吸困難、昏迷、抽搐,應盡早送醫院治療。極少數嚴重中毒的患者最終會因呼吸麻痹而死亡。龍葵素還有緻畸作用,孕婦中毒後可能導緻胎兒出現腦畸形和脊柱裂。

檢測方法

馬鈴薯作為主要的糧食作物之一,是很多加工食品的制作原料,如:土豆泥、薯條等。 若馬鈴薯因儲藏不當等原因緻食品中含大量龍葵素時,食品安全受到極大威脅,人一旦服用則會産生中毒甚至死亡。 因此在食品安全領域和法醫毒物學領域,龍葵素的檢測已受到研究人員的關注。 針對龍葵素的檢測主要包括兩大領域:

食品安全檢測

通過一定的提取方法,檢測馬鈴薯或馬鈴薯食品中的龍葵素含量是否符合安全标準,含量是否在人服用的安全限量下。其檢測方法主要有紫外分光光度法(UV)、薄層色譜法(TLC)、高效液相色譜法(HPLC)、液相色譜-質譜聯用法(LC-MS)及基質輔助激光解吸-電離質譜分子成像技術(MALDI-MSI)等。通過分析馬鈴薯及其制品中龍葵素的含量或馬鈴薯各組織中龍葵素的分布,為食品安全監控提供參考依據。

法醫毒物學

對人服用含有龍葵素的馬鈴薯及相關食品後,龍葵素在人或動物體内的吸收、分布、代謝情況進行檢測,給馬鈴薯中龍葵素中毒的鑒定提供一定的指導意義。生物檢材中龍葵素的檢測可為中毒判斷提供依據,對體内龍葵素的檢測方法主要有放射免疫分析法(RIA),高效液相色譜法(HPLC)和液相色譜-質譜聯用法(LC-MS)。其中,應用最為廣泛的是HPLC法。

去除方法

馬鈴薯及其制品中的龍葵素含量與光照條件、儲藏時間、儲藏溫度、空氣濕度 、氧氣濃度以及二氧化碳濃度密切相關。在光照的條件下,馬鈴薯及其制品中的龍葵素會快速合成,其含量比沒有光照的條件時增加将近1倍。此外,增加儲藏時間,升高儲藏溫度、氧氣濃度以及二氧化碳濃度,馬鈴薯中的龍葵素含量都會增加。因此,最好将馬鈴薯儲藏在幹燥、通風、低溫的條件下,一般儲藏溫度在4℃左右比較适宜。同時,在采購、貯存、加工馬鈴薯時要按規範進行。

在食用馬鈴薯時,要挖去生芽的馬鈴薯的芽眼以及附近的皮肉,并将變紫表皮削除。削好的馬鈴薯需要放入冷水中浸泡40分鐘左右,以使剩餘龍葵素溶于水中。如在烹調時放些醋,也可以破壞龍葵素,避免引起食物中毒。