基本内容

雙因素理論的基本内容:

雙因素理論是把企業中有關因素分為激勵因素(滿意因素)和保健因素(不滿意因素)。具備激勵因素可以令員工滿意,不具備這些因素也不會導緻員工不滿。具備保健因素隻能使員工沒有不滿,如果不具備就會産生不滿。

激勵因素是指成就感、别人的認可、工作本身、責任和晉升等因素。

保健因素是指組織政策、監督方式、人際關系、工作環境和工資等因素。

基本介紹

說法一

20世紀50年代末期,赫茨伯格和他的助手們在美國匹茲堡地區對二百名工程師、會計師進行了調查訪問。訪問主要圍繞兩個問題:在工作中,哪些事項是讓他們感到滿意的,并估計這種積極情緒持續多長時間;又有哪些事項是讓他們感到不滿意的,并估計這種消極情緒持續多長時間。赫茨伯格以對這些問題的回答為材料,着手去研究哪些事情使人們在工作中快樂和滿足,哪些事情造成不愉快和不滿足。結果他發現,使職工感到滿意的都是屬于工作本身或工作内容方面的;使職工感到不滿的,都是屬于工作環境或工作關系方面的。他把前者叫做激勵因素,後者叫做保健因素。

那些能帶來積極态度、滿意和激勵作用的因素就叫做“激勵因素”,這是那些能滿足個人自我實現需要的因素,包括:成就、賞識、挑戰性的工作、增加的工作責任,以及成長和發展的機會。如果這些因素具備了,就能對人們産生更大的激勵。

從這個意義出發,赫茨伯格認為傳統的激勵假設,如工資刺激、人際關系的改善、提供良好的工作條件等,都不會産生更大的激勵;它們能消除不滿意,防止産生問題,但這些傳統的“激勵因素”即使達到最佳程度,也不會産生積極的激勵。按照赫茨伯格的意見,管理當局應該認識到保健因素是必需的,不過它一旦使不滿意中和以後,就不能産生更積極的效果。隻有“激勵因素”才能使人們有更好的工作成績。

赫茨伯格及其同事以後又對各種專業性和非專業性的工業組織進行了多次調查,他們發現,由于調查對象和條件的不同,各種因素的歸屬有些差别,但總的來看,激勵因素基本上都是屬于工作本身或工作内容的,保健因素基本都是屬于工作環境和工作關系的。但是,赫茨伯格注意到,激勵因素和保健因素都有若幹重疊現象,如賞識屬于激勵因素,基本上起積極作用;但當沒有受到賞識時,又可能起消極作用,這時又表現為保健因素。工資是保健因素,但有時也能産生使職工滿意的結果。

說法二

赫茨伯格(Herzberg)的雙因素理論,和馬斯洛的需要層次理論、麥克利蘭的成就激勵理論一樣,重點在于試圖說服員工重視某些與工作有關績效的原因。它是目前最具争論性的激勵理論之一,也許這是因為它具有兩個獨特的方面。首先,這個理論強調一些工作因素能導緻滿意感,而另外一些則隻能防止産生不滿意感;其次,對工作的滿意感和不滿意感并非存在于單一的連續體中。

赫茨伯格通過考察一群會計師和工程師的工作滿意感與生産率的關系,通過半有組織性的采訪,他積累了影響這些人員對其工作感情的各種因素的資料,表明了存在兩種性質不同的因素。

第一類因素是激勵因素,包括工作本身、認可、成就和責任,這些因素涉及對工作的積極感情,又和工作本身的内容有關。這些積極感情和個人過去的成就,被人認可以及擔負過的責任有關,它們的基礎在于工作環境中持久的而不是短暫的成就。

第二類因素是保健因素,包括公司政策和管理、技術監督、薪水、工作條件以及人際關系等。這些因素涉及工作的消極因素,也與工作的氛圍和環境有關。也就是說,對工作和工作本身而言,這些因素是外在的,而激勵因素是内在的,或者說是與工作相聯系的内在因素。

從某種不同的角度來看,外在因素主要取決于正式組織(例如薪水、公司政策和制度)。隻有公司承認高績效時,它們才是相應的報酬。而諸如出色地完成任務的成就感之類的内在因素則在很大程度上屬于個人的内心活動,組織政策隻能産生間接的影響。例如,組織隻有通過确定出色績效的标準,才可能影響個人,使他們認為已經相當出色地完成了任務。

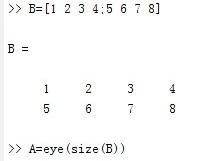

盡管激勵因素通常是與個人對他們的工作積極感情相聯系,但有時也涉及消極感情。而保健因素卻幾乎與積極感情無關,隻會帶來精神沮喪、脫離組織、缺勤等結果。下圖闡述雙因素理論的主要内容,如圖所示,成就的出現在令人滿意的工作經曆中超過40%,而在令人不滿意的工作經曆中則少于10%。赫茨伯格的理論認為,滿意和不滿意并非共存于單一的連續體中,而是截然分開的,這種雙重的連續體意味着一個人可以同時感到滿意和不滿意,它還暗示着工作條件和薪金等保健因素并不能影響人們對工作的滿意程度,而隻能影響對工作的不滿意的程度。

與馬斯洛需要層次理論的比較:

赫茨伯格的雙因素激勵理論同馬斯洛的需要層次理論有相似之處。他提出的保健因素相當于馬斯洛提出的生理需要、安全需要、感情需要等較低級的需要;激勵因素則相當于受人尊敬的需要、自我實現的需要等較高級的需要。當然,他們的具體分析和解釋是不同的。但是,這兩種理論都沒有把“個人需要的滿足”同“組織目标的達到”這兩點聯系起來。有些西方行為科學家對赫茨伯格的雙因素激勵理論的正确性表示懷疑。

有人做了許多試驗,也未能證實這個理論。赫茨怕格及其同事所做的試驗,被有的行為科學家批評為是他們所采用方法本身的産物:人們總是把好的結果歸結于自己的努力而把不好的結果歸罪于客觀條件或他人身上,問卷沒有考慮這種一般的心理狀态。另外,被調查對象的代表性也不夠,事實上,不同職業和不同階層的人,對激勵因素和保健因素的反應是各不相同的。實踐還證明,高度的工作滿足不一定就産生高度的激勵。許多行為科學家認為,不論是有關工作環境的因素或工作内容的因素,都可能産生激勵作用,而不僅是使職工感到滿足,這取決于環境和職工心理方面的許多條件。

但是,雙因素激勵理論促使企業管理人員注意工作内容方面因素的重要性,特别是它們同工作豐富化和工作滿足的關系,因此是有積極意義的。赫茨伯格告訴我們,滿足各種需要所引起的激勵深度和效果是不一樣的。物質需求的滿足是必要的,沒有它會導緻不滿,但是即使獲得滿足,它的作用往往是很有限的、不能持久的。要調動人的積極性,不僅要注意物質利益和工作條件等外部因素,更重要的是要注意工作的安排,量才錄用,各得其所,注意對人進行精神鼓勵,給予表揚和認可,注意給人以成長、發展、晉升的機會。随着溫飽問題的解決,這種内在激勵的重要性越來越明顯。

作者生平

赫茨伯格(Fredrick Herzberg),美國心理學家、管理理論家、行為科學家,雙因素理論的創始人。曾獲得紐約市立學院的學士學位和匹茲堡大學的博士學位,以後在美國和其他三十多個國家從事管理教育和管理咨詢工作,是猶他大學的特級管理教授。赫茨伯格曾獲得紐約市立學院的學士學位和匹茲堡大學的博士學位,以後在美國和其他30多個國家從事管理教育和管理咨詢工作,是猶他大學的特級管理教授,曾任美國凱斯大學心理系主任。

在激勵因素取得成功以後,經過一段時間的間歇,赫茨伯格回到了與他于1968年在《哈佛商業評論》雜志上發表過的一篇論文的争論上,這篇論文的題目是:“再問一次,你如何激勵員工?”重印後共售出100萬份的成績是其成為該刊有史以來最受歡迎的文章。赫茨伯格還在各種學術刊物上發表了《再論如何激勵員工》等100多篇論文。在美國和其他30多個國家,他多次被聘為高級咨詢人員和管理教育專家。赫茨伯格在管理學界的巨大聲望,是因為他提出了著名的“激勵與保健因素理論”即“雙因素理論”。

他的主要着作有:

《工作的激勵因素》(1959,與伯納德·莫斯納、巴巴拉·斯奈德曼合著)

《工作與人性》(1966)

《管理的選擇:是更有效還是更有人性》(1976)

圖書信息

書名:赫茨伯格的雙因素理論

作者:(美)赫茨伯格

出版社:中國人民大學出版社

出版時間:2009-7-1

ISBN:9787300107233

開本:16開

定價:32.00元

圖書目錄

第一部分 景和程序

第1章 源起

第2章 試點項目

第3章 主研究的程序

第4章 如何分析訪談數據

第5章 事件序列的定義

第6章 工作态度因素的定義

第7章 工作态度效應的定義

第二部分 結果

第8章 因素

第9章 效應

第10章 個人

第三部分 意義

第11章 重申并擴展假設

第12章 激勵與保健

第13章 應用前景

附錄一

附錄二

譯者後記