脈絡主治

肝經

肝髒、眼、生殖器、神經、筋膜、膽病

腎經

生殖、泌尿系統、腰、腦、耳、骨骼系統

脾經

免疫、内分泌、腫瘤、結石

肺經

呼吸系統、甲狀腺、皮膚

胃經

胃、乳腺、膝關節

膽經

膽囊、膽道、神經、微血管、呼吸

膀胱經

脊椎、泌尿、生殖系統、關節

大腸經

結腸、直腸、上呼吸道(副鼻窦、咽喉為主)顔面下部皮膚、口腔

三焦經

淋巴系統、炎症

小腸經

十二指腸、空腸、回腸、肩關節

心包經

心髒、血管

心經

心髒、血管、大腦、神志

屬絡關系

十二經脈表裡屬絡關系:十二經脈在體内與髒腑相連屬,其中陰經屬髒絡髒,陽經屬腑絡腑,一髒配一腑,一陰配一陽,形成了髒腑陰陽表裡屬絡關系。即手太陰肺經與手陽明大腸經相表裡,手厥陰心包經與手少陽三焦經相表裡,手少陰心經與手太陽小腸經相表裡,足太陰脾經與足陽明胃經相表裡,足厥陰肝經與足少陽膽經相表裡,足少陰腎經與足太陽膀胱經相表裡。互為表裡的經脈在生理上密切聯系,在病理上相互影響,在治療時相互為用。

規律

分布規律

十二經脈的體表分布規律:十二經脈在體表左右對稱地分布于頭面、軀幹和四肢,縱貫全身。六陰經分布于四肢内側和胸腹,六陽經分布于是四肢外側和頭面、軀幹。十二經脈在四肢的分布規律是,三陰經上肢分别為手太陰肺經在前、手厥陰心包經在中、手少陰心經在後,下肢分别為足太陰脾經在前、足厥陰肝經在中、足少陰腎經在後,其中足三陰經在足内踝以下為厥陰在前、太陰在中、少陰在後,至内踝8寸以上,太陰交出于厥陰之前。三陽經上肢分别為手陽明大腸經在前、手少陽三焦經在中、手太陽小腸經在後,下肢分别為足陽明胃經在前、足少陽膽經在中、足太陽膀胱經在後。十二經脈在軀幹部的的分布是,足少陰腎經在胸中線旁開2寸,腹中線旁開0.5寸處;足太陰脾經行于胸中線旁開6寸,腹中線旁開4寸處;足厥陰肝經循行規律性不強。足陽明胃經分布于胸中線旁開4寸,腹中線旁開2寸;足太陽膀胱經行于背部,分布于背正中線旁開1.5寸和3寸;足少陽膽經分布于身之側面。

交接規律

十二經脈的交接規律:陰經與陽經(互為表裡)在手足末端相交,陽經與陽經(同名經)在頭面部相交,陰經與陰經在胸部相交。

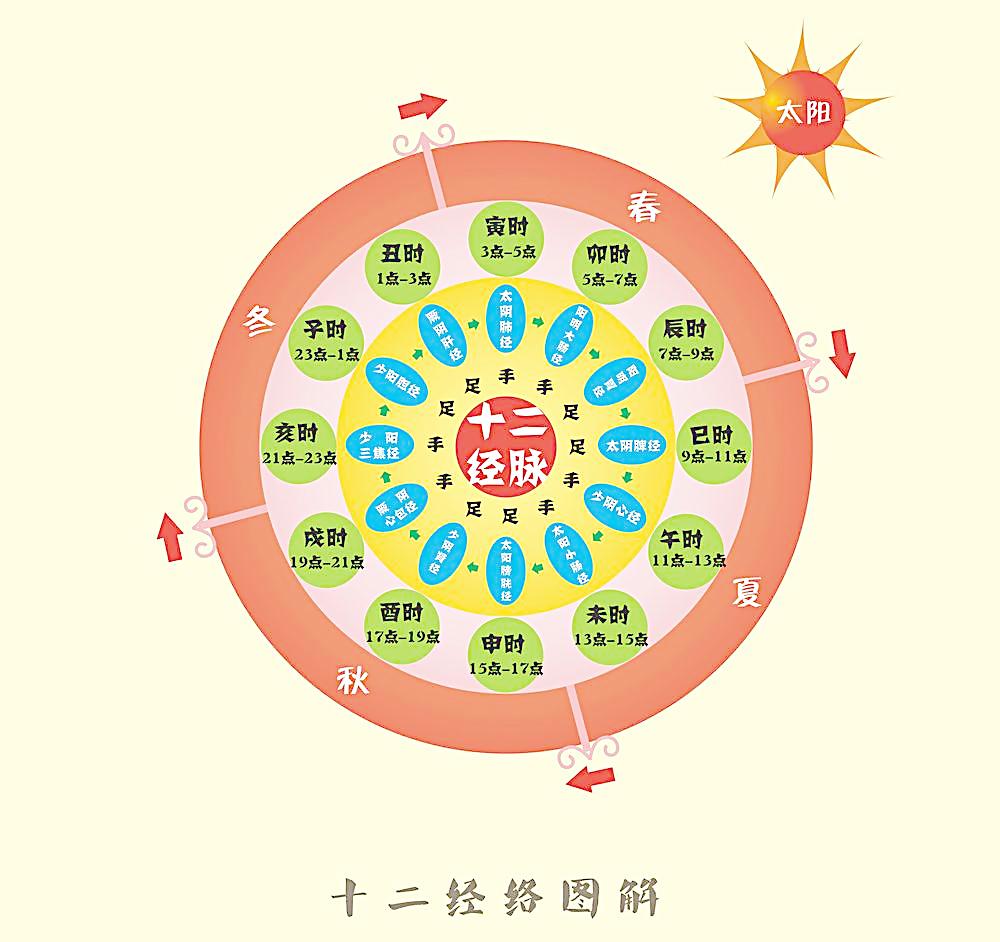

循行走向

十二經脈的循行走向:手三陰經從胸走手,手三陽經從手走頭,足三陽經從頭走足,足三陰經從足走腹(胸)。

1,肺手太陰之脈,起于中焦,下絡大腸,還循胃口,上隔屬肺,從肺系橫出腋下,下循臑内,行少陰心主之前,下肘中,循臂内上骨下廉,入寸口。上魚,循魚際,出大指之端;其支者從腕後直出次指内廉,出其端。”

2,大腸手陽明之脈,起于大指次指之端,循指上廉,出合谷兩骨之間,上入兩筋之中,循臂上廉,入肘外廉,上臑外前廉,上肩,出髃骨之前廉,上出于柱骨之會上,下入缺盆絡肺,下膈屬大腸;其支者,從缺盆上頸,貫頰,入下齒中,還出挾口,交人中,左之右,右之左,上挾鼻孔。”

3,胃足陽明之脈,起于鼻之交頞中,旁納太陽之脈,下循鼻外,入上齒中,還出抉口,環唇,下交承漿,卻循頤後下廉,出大迎,循頰車,上耳前,過客主人,循發際,至額顱;其支者,從大迎前下人迎,循喉嚨,入缺盆,下膈,屬胃絡脾;其直者,從缺盆下乳内廉,下挾臍,入氣街中;其支者,起于胃口,下循腹裡,下至氣街中而合,以下辟關,抵伏兔,下膝膑中,下循胫外廉,下足跗,入中趾内間;其支者,下廉三寸而别,下入中指外間;其支者,别附上,入大指間,出其端。”

4,脾足太陰之脈,起于大趾之端,循趾内側白肉際,過核骨後,上内踝前廉,上腨内,循胫骨後,交出厥陰之前,上膝股内前廉,入腹,屬脾絡胃,上隔,挾咽,連舌本,散舌下;其支者,複從胃别上隔,注心中”。

5,心手少陰之脈,起于心中,出屬心系,下隔絡小腸;其支者,從心系上挾咽,系目系;其直者,複從心系卻上肺,下出腋下,下循臑内後廉,行手太陰心主之後,下肘内,循臂内後廉,抵掌後銳骨之端,入掌内後廉,循小指之内,出其端。”

6,小腸手太陽之脈,起于小指之端。循手外側上腕,出踝中。直上循臂骨下廉,出肘内側兩骨之間,上臂臑後廉,出肩解,繞肩胛,交肩上,入缺盆,絡心,循咽下隔,抵胃,屬小腸;其支者,從缺盆循頸,上頰,至目銳眦,卻入耳中;其支者,别頰上(出頁),抵鼻,至目内眦,斜絡于顴。”

7,膀胱足太陽之脈,起于目内眦,上額,交巅;其支者,從巅至耳上角;其直者,從巅入絡腦,還出别下項,循肩膊内,挾脊抵腰中,入循膂,絡腎屬膀胱;其支者,從腰中下挾脊、貫臀入腘中;其支者,從膊内左右别下貫胛,挾脊内,過髀樞,循髀外,從後廉下合腘中,以下貫腨内,出外踝之後,循京骨,至小趾外側。”

8,腎足少陰之脈,起于小趾之下,邪(斜)走足心,出于然谷之下。循内踝之後,别入跟中,以上腨内,出腘内廉,上股内後廉。貫脊,屬腎絡膀胱;其直者,從腎上貫肝膈,入肺中,循喉嚨,挾舌本;其支者,從肺出絡心,注胸中。”

9,心主手厥陰心包之脈,起于胸中,出屬心包絡,下隔,曆絡三焦;其支者,循胸從脅,下腋三寸,上抵腋,下循臑内,行太陰少陰之間,入肘中,下臂行兩筋之間,入掌中,循中指,出其端;其支者,别掌中,循小指次指出其端。

10,三焦手少陽之脈,起于小指次指之端,上出兩指之間,循手表腕,出臂外兩骨之間,上貫肘,循臑外上肩,而交出足少陽之後。入缺盆,布膻中,散絡心包,下隔循屬三焦;其支者,從膻中上出缺盆,上項,系耳後直上,出耳上角,以屈下頰至(出頁);其支者,從耳後至耳中,出走耳前,過客主人前,交頰,至目銳眦。”

11,“膽足少陽之脈,起于目銳眦,上抵頭角,下耳後,循頸,行手少陽之前,至肩上,卻交出手少陽之後,入缺盆;其支者,從耳後入耳中,出走耳前,至目銳眦後;其支者,别銳眦,下大迎,合于手少陽,抵于(出頁),下加頰車,下頸合缺盆,以下胸中,貫隔,絡肝屬膽,循脅裡,出氣街,繞毛際,橫入髀厭中;其直者,從缺盆下腋,循胸,過季脅,下含髀厭中,以下循髀陽,出膝外廉,下外輔骨之前,直下抵絕骨之端,下出外踝之前,循足跗上,入小趾次趾之間;其支者,别跗上,入大趾之間,循大趾歧骨内出其端,還貫爪甲,出三毛。”

12,肝足厥陰之脈,起于大趾叢毛之際,上循足跗上廉,去内踝一寸,上髁八寸,交出太陰之後,上腘内廉,循股陰人毛中,過陰器,抵小腹,挾胃,屬肝絡膽,上貫隔,布脅肋,循喉嚨之後,上入颃颡,連目系,上出額,與督脈會于巅;其支者,從目系下頰裡,環唇内;其支者,複從肝别貫隔,上注肺。”

手太陰肺經

一、經脈循行

起于中焦,向下聯絡大腸,回繞過來沿着胃的上口,通過橫膈,屬于肺髒,從“肺系”(肺與喉嚨相聯系的部位)橫行出來(中府),向下沿上臂内側,行于手少陰經和手厥陰經的前面,下行到肘窩中,沿着前臂内側前緣,進入寸口,經過魚際,沿着魚際的邊緣,出拇指内側端(少商)。

手腕後方的支脈:從列缺穴分出,一直走向食指内側端(商陽),與手陽明大腸經相接。

二、主治病侯

本經腑穴主治喉、胸、肺病,以及經脈循行部位的其他病證。如咳嗽,氣喘,少氣不足以息,咳血,傷風,胸部脹滿,咽喉腫痛,缺盆部及手臂内側前緣痛,肩背寒冷、疼痛等證。

三、經穴分布

本經經穴分布在胸部的外上方,上肢掌面桡側和手掌及拇指的桡側。起于中府,止于少商,左右各11個穴位。

手陽明大腸經

一、經脈循行

本經起于食指桡側端(商陽穴),經過手背行于上肢伸側前緣,上肩,至肩關節前緣,向後與督脈在大椎穴處相會,再向前下行入鎖骨上窩(缺盆),進入胸腔絡肺,通過膈肌下行,入屬大腸。其分支從鎖骨上窩上行,經頸部至面頰,入下齒中,回出夾口兩旁,左右交叉于人中,至對側鼻翼旁,經氣于迎香穴處與足陽明胃經相接。

二、主治病候

本經腧穴主治頭面、五官疾患,熱病,皮膚病,腸胃病,神智病及經脈循行部位的其他病證。如腹痛,腹鳴腹瀉、大腸功能減弱、肩膀僵硬、皮膚無光澤、肩酸、喉幹、喘息、宿便,腹脹、易便秘、易患痔瘡、肩背部不适或疼痛、牙疼、皮膚異常、上脘異常等。

三、經穴分布

手陽明大腸經經穴分布在上肢前外側面、肩部、鎖骨上窩、頸部、面部。起于商陽穴,止于迎香,左右各20穴

足陽明胃經

一、經脈循行

起于鼻翼兩側(迎香),上行到鼻根部,與旁側足太陽經交會,向下沿着鼻的外側(承泣),進入上齒龈内,回出環繞口唇,向下交會于颏唇溝承漿(任脈)處,再向後沿着口腮後下方,出于下颌大迎處,沿着下颌角頰車,上行耳前,經過上關(足少陽經),沿着發際,到達前額(神庭);

面部支脈:從大迎前下走人迎,沿着喉嚨,進入缺盆部,向下通過橫膈,屬于胃,聯絡脾髒;

缺盆部直行的支脈:經乳頭,向下挾臍旁,進入少腹兩側氣沖;

胃下口部支脈:沿着腹裡向下與氣沖會合,再由此下行至髀關,直抵伏兔部,下至膝蓋,沿着胫骨外側前線,下經足跗,進入第二足趾外側端(厲兌);

胫部支脈:從膝下3寸(足三裡)處分出,進入足中趾外側;

足跗部支脈:從跗上(沖陽)分出,進入足大趾内側端(隐白),與足太陰脾經相接。

二、主治病候

本經腧穴主治胃腸病、頭面、目、鼻、口、齒痛、神志病及經脈循行部位的其他病證。如腸鳴腹脹,水腫,胃痛,嘔吐或消谷善饑,口渴,咽喉腫痛,鼻衄,胸部及膝膑等本經循行部位疼痛,熱病,發狂等病證。

三、經穴分布

足陽明胃經經穴分布在頭面部、頸部部、胸腹部、下肢的前外側面。起于承泣,止于厲兌,左右各45穴

足太陰脾經

一、經脈循行

起于足大趾末端(隐白),沿着大趾内側赤白肉際,經過大趾本節後的第一跖趾關節後面,上行至内踝前面,再上腿肚,沿着胫骨後面,交出足厥陰經的前面,經膝股部内側前緣,進入腹部,屬于脾髒,聯絡胃,通過橫膈上行,挾咽部兩旁,連系舌根,分散于舌下;

胃部支脈:向上通過橫膈,流注于心中,與手少陰心經相接。

二、主治病候

本經腧穴主治脾胃病,婦科,前陰病及經脈循行部位的其他病證。如胃脘痛,食則嘔,嗳氣,腹脹便溏,黃疸,身重無力,舌根強痛,下肢内側腫脹,厥冷等。

三、經穴分布

本經經穴分布在足大趾,内踝,下肢内側,腹胸部第三側線。起于隐白,止于大包,左右各21穴

手少陰心經

一、經脈循行

起于心中,出屬“心系”(心與其他髒器相連系的部位),通過橫膈,聯絡小腸;

“心系”向上的脈:挾着咽喉上行,連系于“目系”(眼球連系于腦的部位);

“心系”直行的脈:上行于肺部,再向下出于腋窩部(極泉),沿着上臂内側後緣,行于手太陰經和手厥陰經的後面,到達肘窩,沿前臂内側後緣,至掌後豌豆骨部,進入掌内。沿小指内側至末端(少沖),與手太陽小腸經相接。

二、主治病候

本經腧穴主治心、胸、神志病以及經脈循行部位的其他病證。如心痛,咽幹,口渴,目黃,脅痛,上臂内側痛,手心發熱等。

三、經穴分布

本經經穴分布在腋下,上肢掌側面的尺側緣和小指的桡側端。起于極泉,止于少沖,左右各9穴

手太陽小腸經

一、經脈循行

起于于小指外側端(少澤),沿着手背外側至腕部,出于尺骨莖突,直上沿着前臂外側後緣,經尺骨鷹嘴與肱骨内上髁之間,沿上臂外側後緣,出于肩關節,繞行肩胛部,交會于大椎(督脈),向下進入缺盆部,聯絡心髒,沿着食管通過橫膈,到達胃部,屬于小腸;

缺盆部支脈:沿着頸部,上達面頰,至目外眦,轉入耳中(聽宮);

頰部支脈:上行目眶下,抵于鼻旁,至目内眦(睛明),與足太陽膀胱經相接,而又斜行絡于顴骨部。

二、主治病候

本經腧穴主治頭、項、耳、目、咽喉病,熱病,神經病以及經脈循行部位的其他病證。如少腹痛,腰脊痛引睾丸,耳聾,目黃,頰腫,咽喉腫痛,肩臂外側後緣痛等。

三、經穴分布

本經經穴分布在指、掌尺側、上肢背側面的尺側緣,肩胛及面部。起于少澤,止于聽宮,左右各19穴

足太陽膀胱經

一、經脈循行

起于目内眦(睛明),上額交會于巅頂(百會,屬督脈);

巅頂部支脈:從頭頂到颞颏部;

巅頂部直行的脈:從頭頂入裡聯絡于腦,回出分開下行項後,沿着肩胛部内側,挾着脊柱,到達腰部,從脊旁肌肉進入體腔,聯絡腎髒,屬于膀胱;

腰部的支脈:向下通過臀部,進入腘窩中;

後項的支脈:通過肩胛内緣直下,經過臀部(環跳,屬足少陽膽經)下行,沿着大腿後外側,與腰部下來的支脈會合于腘窩中。從此向下,通過排腸肌,出于外跟的後面,沿着第五跖骨粗隆,至小趾外側端(至陰),與足少陰經相接。

二、主治病候

本經腧穴主治頭、項、目、背、腰、下肢部病證以及神志病,背部第一側線的背俞穴及第二側線相平的腧穴,主治與其相關的髒腑病證和有關的組織器官病證。如小便不通,遺尿,癫狂,瘧疾,目痛,迎風流淚,鼻塞多涕,鼻血醜,頭痛,項、背、腰、臀部以及下肢後側本經循行部位疼痛等證。

三、經穴分布

本經經穴分布在眼眶,頭,項,背腰部的脊柱兩側,下肢後外側及小趾末端。起于睛明,止于至陰,左右各67穴。

足少陰腎經

一、經脈循行

起于足小趾之下,斜向足心(湧泉),出于舟骨粗隆下,沿内踝後,進入足跟,再向上行于腿肚内側,出腘窩的内側,向上行股内後緣,通向脊柱(長強,屬督脈),屬于腎髒(腧穴通路:還出于前,向上行腹部前正中線旁開0.5寸,胸部前正中線旁開2寸,終止于鎖骨下緣俞府穴),聯絡膀胱;

腎髒部直行的脈:從腎向上通過肝和橫膈,進入肺中,沿着喉嚨,挾于舌根部;

肺部支脈:從肺部出來,聯絡心髒,流注于胸中,與手

厥陰心包經相接。

二、主治病候

本經腧穴主治婦科,前陰病,腎、肺、咽喉病及經脈循行部位的其他病證。如:咳血,氣喘,舌幹,咽喉腫痛,水腫,大便秘結,洩瀉,腰痛,脊股内後側痛,痿弱無力,足心熱等病證。

三、經穴分布

本經經穴分布在足心,内踝後,跟腱前緣,下肢内側後緣,腹部,胸部。起于湧泉,止于俞府,左右各27穴。

手厥陰心包經

一、經脈循行

起于胸中,出屬心包絡,向下通過橫膈,從胸至腹依次聯絡上、中、下三焦;

胸部支脈:沿着胸中,出于脅部,至腋下三寸處(天池)上行到腋窩中,沿上臂内側,行于手太陰和手少陰之間,進入肘窩中,向下行于前臂兩筋(掌長肌腱與桡側腕屈肌腱)的中間,進入掌中,沿着中指到指端(中沖);掌中支脈:從勞宮分出,沿着無名指到指端(關沖),與手少陽三焦經相接。

二、主治病候

本經腧穴主治心、胸、胃、神志病以及經脈循行部位的其他病證。如心痛,胸悶,心悸,心煩,癫狂,腋腫,肘臂攣急等證。

三、經穴分布

本經經穴分布在乳旁,上膠掌側面中間及中指末端。起于天池,止于中沖,左右各9穴。

手少陽三焦經

一、經脈循行

起于無名指末端(關沖)向上出于第四、五掌骨間,沿着腕背,出于前臂外側桡骨和尺骨之間,向上通過肘尖,沿上臂外側,上達肩部,交出足少陽經的後面,向前進人缺盆部,分布于胸中,聯絡心包,向下通過橫膈,從胸至腹,屬上、中、下三焦;

胸中支脈:從胸直上,出于缺盆部,上走項部,沿耳後向上,出于耳部上行額角,再屈而下行至面頰部,到達眶下部;

耳部支脈:從耳後進入耳中,出走耳前,與前脈交叉于面頰部,到達目目外眦(絲竹空之下),與足少陽膽經相接。

二、主治病侯

本經腧穴主治側頭、耳、目、胸脅、咽喉病,熱病以及經脈循行部位的其他病證。如腹脹,水腫,遺尿,小便不利,耳鳴,耳聾,咽喉腫痛,目赤腫痛,頰腫,耳後、肩臂肘部外側疼痛等證。

三、經穴分布

本經穴分布在無名指外側,手背,上肢外側面中間,肩部,頸部,耳翼後緣,眉毛外端。起于關沖,止于絲竹空,左右各23穴。

足少陽膽經

一、經脈循行

起于目外眦(瞳子髎),向上到達額角部(颔厭),下行至耳後(風池),沿着頸部行于手少陽經的前面,到肩上交出手少陽經的後面,向下進入缺盆部;

耳部的支脈:從耳後進入耳中,出走耳前,到目外眦後方;

外眦部的支脈:從目外眦處分出,下走大迎,會合于手少陽經到達目眶下,下行經頰車,由頸部向下會合前脈于缺盆,然後向下進入胸中,通過橫膈,聯絡肝髒,屬于膽,沿着脅肋内,出于少腹兩側腹股溝動脈部,經過外陰部毛際,橫行入髋關節部(環跳);

缺盆部直行的脈:下行腋部,沿着側胸部,經過季脅,向下會合前脈于髋關節部,再向下沿着大腿的外側,出于膝外側,下行經腓骨前面,直下到達腓骨下段,再下到外踝的前面,沿足背部,進入足第四趾外側端(足竅陰);

足背部支脈:從足臨泣處分出,沿着第一、二跖骨之間,出于大趾端,穿過趾甲,回過來到趾甲後的毫毛部(大敦,屬肝經),與足厥陰肝經相接。

二、主治病候

本經腧穴主治側頭、目、耳、咽喉病,神志病,熱病以及經脈循行部位的其他病證。如口苦,目眩,瘧疾,頭痛,颔痛,目外眦痛,缺盆部腫痛,腋下腫,胸、脅、股及下肢外側痛,足外側痛,足外側發熱等證。

三、經穴分布

本經經穴分布在目外眦,颞部,耳後,肩部,脅肋,下肢外側,膝外側,外踝的前下方,足第四趾端等部位。起于瞳子髎,止于足竅陰,左右各44穴。

足厥陰肝經

一、經脈循行

起于足大趾上毫毛部(大敦丫),沿着足跗部向上,經過内踝前一寸處(中封),向上至内踝上八寸處交出于足太陰經的後面,上行膝内側,沿着股部内側,進入陰毛中,繞過陰部,上達小腹,挾着胃旁,屬于肝髒,聯絡膽腑,向上通過橫膈,分布于脅肋,沿着喉嚨的後面,向上進入鼻咽部,連接于“目系”(眼球連系于腦的部位),向上出于前額,與督脈會合于巅頂;

“目系”的支脈:下行頰裡,環繞唇内;

肝部支脈:從肝分出,通過橫膈,向上流注于肺,與手太陰肺經相接。

二、主治病候

本經腧穴主治肝病,婦科、前陰病以及經脈循行部位的其他病證。如腰痛,胸滿,呃逆,遺尿,小便不利,疝氣,少腹腫等證。

三、經穴分布

本經經穴分布在足背,内踝前,胫骨内側面,大腿内側,前陰,脅肋等。起于大敦,止于期門,左右各14穴。