基本内容

多氯聯苯是德國H.施米特和G.舒爾茨于1881年首先合成的。美國于1929年最先開始生産,60年代中期,全世界多氯聯苯的産量達到高峰,年産約為10萬噸。據估計,全世界已生産的和應用中的PCB遠超過100萬噸,其中已有1/4至1/3進入人類環境,造成危害。

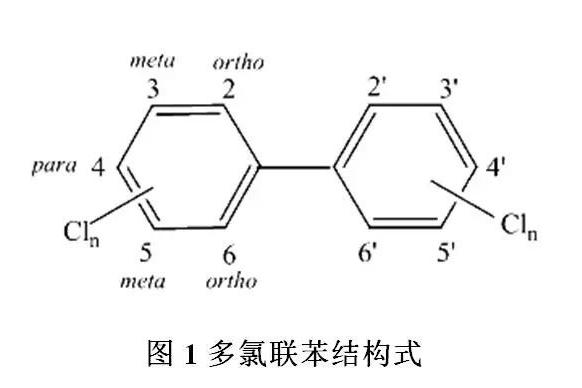

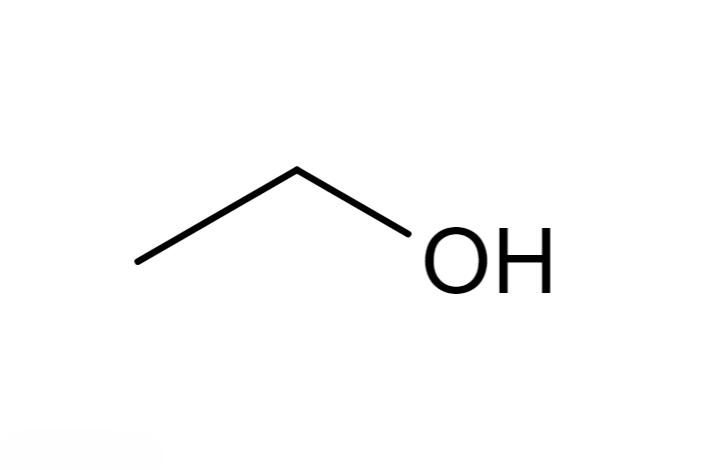

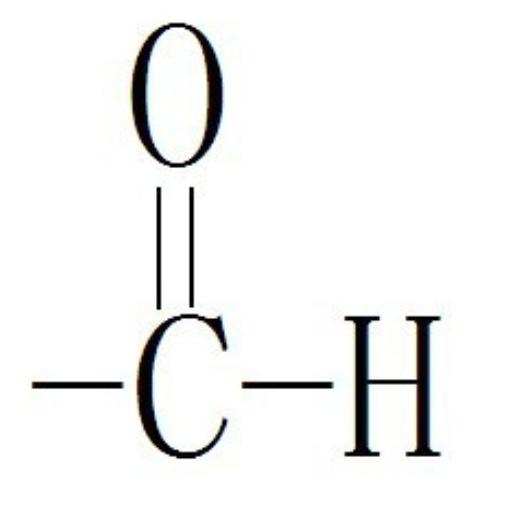

多氯聯苯極難溶于水而易溶于脂肪和有機溶劑,并且極難分解,因而能夠在生物體脂肪中大量富集。1968年日本曾發生因 PCB 污染米糠油而造成的有名的公害病:“油症”。1973年以後各國陸續開始減少或停止生産。PCB的基本結構為: 聯苯苯環上有10個氫原子,按氫原子被氯原子取代的數目不同,形成一氯化物、二氯化物……十氯化物,它們各有若幹個異構體。理論上一氯化物有3個異構物,二氯化物有12個,三氯化物有21個。

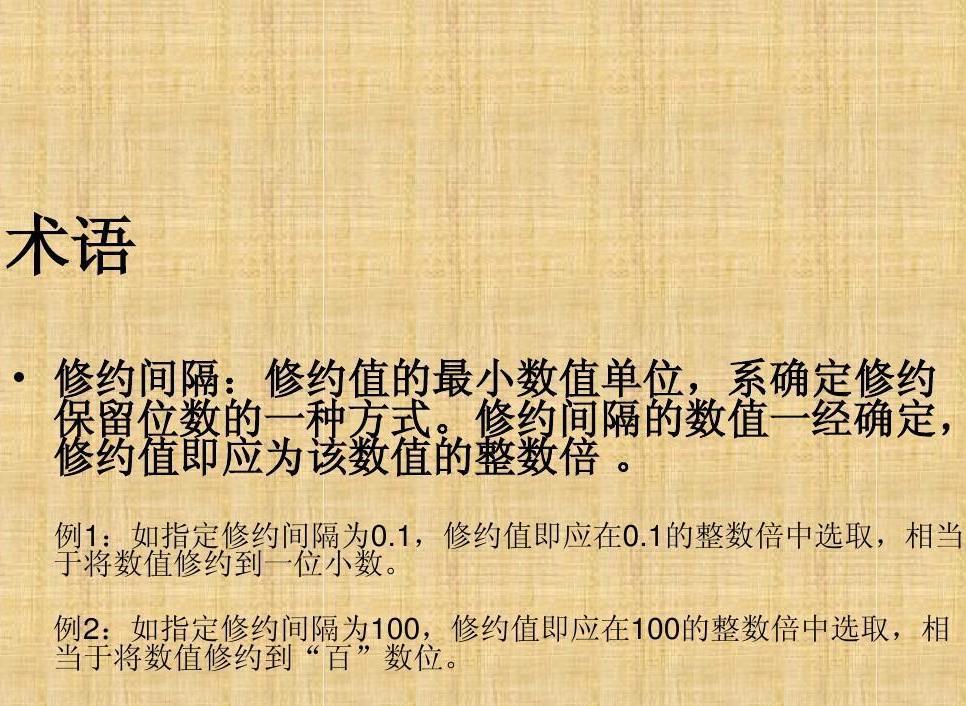

PCB的全部異構物總共有210種,已确定結構的有102種。工業用PCB的商品名稱:日本稱為Kane chlor(KC),美國稱為Aroclor(AR),德意志聯邦共和國稱為Clophen,法國稱為Phenochlor,蘇聯稱為Sovols等等。各種産品又按所含氯原子數分别加以标号:中國習慣稱為三氯聯苯的産品,日本标為KC-300,美國标為AR-1242;中國稱為五氯聯苯的産品,日本标為KC-500,美國标為AR-1254。這些産品均為混合物,如四氯聯苯中夾雜有相當數量的三氯化物和五氯化物,以及少量六氯化物。

理化性質

外觀與性狀:流動的油狀液體或白色結晶固體或非結晶性樹脂。

熔點:PCB3:-19~-15℃;PCB4:-8~-5℃;PCB5:8~12℃;PCB6:29~33℃。

沸點:340~375℃。

蒸氣壓: PCB3:0.133×10-3kPa;PCB4:0.493×10-4kPa;PCB5:0.799×10-4kPa。

穩定性和反應活性:穩定。

溶解性:不溶于水,溶于多數有機溶劑。

禁配物:強氧化劑。

PCB的純化合物為結晶态,混合物則為油狀液體。低氯化物呈液态,流動性好,随着氯原子數的增加,粘稠度相應增高,呈糖漿狀乃至樹脂狀。

用途

PCB的物理化學性質極為穩定,高度耐酸堿和抗氧化,它對金屬無腐蝕性,具有良好的電絕緣性和很好的耐熱性(完全分解需1000℃至1400℃),除一氯化物和二氯化物外均為不燃物質。PCB用途很廣,可作絕緣油、熱載體和潤滑油等,還可作為許多種工業産品(如各種樹脂、橡膠、結合劑、塗料、複寫紙、陶釉、防火劑、農藥延效劑、染料分散劑)的添加劑。

急救措施

皮膚接觸:脫去被污染的衣着,用大量流動清水沖洗。就醫。

眼睛接觸:提起眼睑,用流動清水或生理鹽水沖洗。就醫。

吸入:迅速脫離現場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。如呼吸困難,給予輸氧。如呼吸停止,立即進行人工呼吸。就醫。

食入:飲足量溫水,催吐。洗胃,導洩。就醫。

防護措施

呼吸系統防護:空氣中濃度超标時,必須佩戴自吸過濾式防毒面具(全面罩)。緊急事态搶救或撤離時,應該佩戴空氣呼吸器。

眼睛防護:呼吸系統防護中已作防護。

身體防護:穿膠布防毒衣。

手防護:戴橡膠手套。

其他防護:工作現場禁止吸煙、進食和飲水。工作完畢,淋浴更衣。保持良好的衛生習慣。

洩漏應急處理

洩漏應急處理:迅速撤離洩漏污染區人員至安全區,并進行隔離,嚴格限制出入。切斷火源。建議應急處理人員戴自給式呼吸器,穿防毒服。不要直接接觸洩漏物。盡可能切斷洩漏源。若是液體,防止流入下水道、排洪溝等限制性空間。用砂土吸收。若大量洩漏,構築圍堤或挖坑收容。用泵轉移至槽車或專用收集器内,回收或運至廢物處理場所處置。若是固體,用潔淨的鏟子收集于幹燥、潔淨、有蓋的容器中。

操作處置與儲運

操作注意事項:密閉操作,提供充分的局部排風。防止煙霧或粉塵洩漏到工作場所空氣中。操作人員必須經過專門培訓,嚴格遵守操作規程。建議操作人員佩戴自吸過濾式防毒面具(全面罩),穿膠布防毒衣,戴橡膠手套。遠離火種、熱源,工作場所嚴禁吸煙。使用防爆型的通風系統和設備。在清除液體和蒸氣前不能進行焊接、切割等作業。避免産生蒸氣或粉塵。避免與氧化劑接觸。配備相應品種和數量的消防器材及洩漏應急處理設備。倒空的容器可能殘留有害物。

儲存注意事項:儲存于陰涼、通風的庫房。遠離火種、熱源。防止陽光直射。保持容器密封。應與氧化劑、食用化學品分開存放,切忌混儲。配備相應品種和數量的消防器材。儲區應備有洩漏應急處理設備和合适的收容材料。

運輸注意事項:運輸前應先檢查包裝容器是否完整、密封,運輸過程中要确保容器不洩漏、不倒塌、不墜落、不損壞。嚴禁與酸類、氧化劑、食品及食品添加劑混運。運輸時運輸車輛應配備相應品種和數量的消防器材及洩漏應急處理設備。運輸途中應防曝曬、雨淋,防高溫。公路運輸時要按規定路線行駛,勿在居民區和人口稠密區停留。

廢棄管理

多氯聯苯的化學性質非常穩定,很難在自然界分解,屬于持久性有機污染物的一類,多用于電力設備,如含有多氯聯苯的電容器、電壓器等。處理多氯聯苯的方法,歸納如下:

掩埋法

将多氯聯苯及受多氯聯苯污染物封存在經特殊設計的構築物内或連同構築物深埋于地下,也有利用現成山洞或防空洞等經防滲處理後來掩埋多氯聯苯及其污染物的(作為暫時存放)。

微生物去除法

日本的學者從土壤中培養出了兩種酵母菌:一種是紅酵母屬菌株;另一種是蛇皮癬菌。實驗證明前者可分解40%的多氯聯苯,後者可分解30%的多氯聯苯,大量培養可以用來處理工業廢水和土壤中的多氯聯苯。美國的學者利用灰氧菌來吞噬多氯聯苯,效果較顯着。

焚燒法

此法被認為是目前最好的處理方法,但必須在專用的能徹底分解多氯聯苯的高效率焚燒爐中進行,而不能随便焚燒。随意焚燒多氯聯苯則可能産生毒性比多氯聯苯更大的多氯二苯并二惡英(PCDD)、多氯二苯呋喃(PCDF)等物質。為了保證徹底銷毀多氯聯苯,對焚燒條件要嚴加控制。美國環境保護局規定:在焚燒多氯聯苯時,溫度應高于1150℃,在燃燒室的停留時間要大于2 s,氧氣過剩量要大于3%,尾氣中CO含量須小于100 ppm。另外,加拿大、美國和瑞典曾分别在水泥窯中進行過銷毀多氯聯苯的試驗,結果表明,水泥窯能滿足銷毀多氯聯苯的要求。

化學法

采用化學法來處理多氯聯苯的方法已達10種以上,如氯解法、加氫脫氯法、Sunohio法、濕式催化氧化法、金屬鈉法、Goodyear法、金屬鈉-聚乙二醇法、臭氧法等,其中有些已有實用裝置或工業試驗裝置,有些在實驗室規模已取得成功。

物理法

目前國外已有微波等離子法、活性炭吸附法、放射線(?60?Co)照射法等方法投入實際應用。

植物根際修複法

這是一個新興的領域,利用植物與根際微生物的相互作用來降解PCBs,效果明顯!

毒理學資料

急性毒性:LD50:1900 mg/kg(小鼠經口);PCB3:LD504250 mg/kg(大鼠經口);PCB4:LD5011000 mg/kg(大鼠經口);PCB5:LD501295 mg/kg(大鼠經口);PCB6:LD501315 mg/kg(大鼠經口)。最低緻死劑量為500 mg/kg(人經口)。 經皮毒性塗敷于動物皮膚時,使局部表皮增厚、毛囊腫脹,肝髒出現脂肪變性和中央性萎縮。

亞急性和慢性毒性:亞急性毒性:給一組大鼠喂飼PCB5為1 g/kg的飼料,動物在喂飼的第28~53 d之間死亡(Tucker & Gabtree,1970)。喂飼含Phenochlor DP6為2 g/kg的飼料死亡發生在第12~26 d之間(Vos & Koeman,1970)。在後一實驗中,于屍檢時見到肝髒增大、脾髒縮小以及進行性化學性肝卟啉症。Aulerich等(1973)給成年水貂喂飼含PCB為30 mg/kg的飼料(PCB3,PCB4,PCB6各為10 mg/kg),結果6個月内死亡率為100%。

吸入毒性大鼠暴露在平均濃度為0.57 mg/m3的含氯65%的本品中,16 h/d,6周後,引起輕微肝損害,因此認為它比氯化萘危害更大。

慢性毒性:嚴重的PCB中毒會使動物産生腹瀉、血淚、運動失調、進行性脫水和中樞神經系統抑制等症狀,甚至死亡。PCB對人的危害最典型的例子是日本1968年發生的米糠油事件。受害者食用了被PCB污染的米糠油(每千克米糠油含PCB 2000~3000 mg)而中毒。到1978年底止,日本28個縣(包括東京、京都府、大坂府)正式确認了1684名病人為PCB中毒患者,其中30多人于1977年前先後死亡。PCB的毒性因動物的種屬、性别、給毒方式、PCB本身的化學結構,以及所含雜質不同有很大差異。人類可能是最敏感的種屬之一。

代謝:PCB可通過哺乳動物的胃腸道、肺和皮膚很好地被吸收。PCB進入機體後,廣泛分布于全身組織,以脂肪和肝髒中含量較多。母體中的PCB能通過胎盤轉移到胎兒體内,而且胎兒肝和腎中的PCB含量往往高于母體相同組織中的含量。PCB在體内的代謝速率随氯原子的增加而降低。在哺乳動物體内的PCB,部分以含酚代謝物的形式從糞便中排出。所有羟基代謝物都通過膽汁經胃腸道從糞便排出。實驗還說明,PCB含氯量愈高,這種羟基化反應發生的可能性越小。在人奶中亦能排出少量PCB,但均以原形化合物存在。

中毒機理:肝髒是PCB中毒的主要靶器官之一。表現為肝大、肝功能的多項化驗指标為陽性,如包括SGPT的多項肝髒酶活性指标呈現陽性,且與血液中PCB含量正相關。此外,血漿中安替比林半減期顯着縮短(提示肝髒混合功能氧化酶活性被誘導)。很多PCB中毒病人的呼吸道與皮膚容易感染傳染性疾病,這表明中毒病人免疫系統可能受抑制。

緻癌性:PCB對大鼠、小鼠都能産生緻癌反應,産生癌變的器官均為肝髒。

緻突變性:Pcakall等(1972)發現給斑鸠食用含PCBs 10 mg/kg的飼料,其胚胎的染色體畸變明顯增加。

環境危害:對環境有嚴重危害,對水體和大氣可造成污染。

生态毒理毒性:水生生物毒性:LD501~10 μg/kg,魚,96 h;5μg/L,魚45 d,死亡(PCB5);LC50 30 μg/L,對蝦,7 d(PCB3);LC50 80 μg/L,對蝦,7 d(PCB5)。對家禽的毒性:400 mg/kg,雞,20~24 d,死亡(PCB6);254 mg/kg,孟加拉雀,56 d,LD50(PCB5)

生物降解性:環境中的PCB在通過生物食物鍊的過程中,由于選擇性的生物轉化作用而使低氯代組分逐漸消失。

非生物降解性:PCB的化學性質很穩定,在環境中不可能通過水解或類似的反應以明顯的速度降解。自然界的分解作用是靠土壤中微生物酶和依賴日光中紫外線,但效率不高。因此,PCB在環境中滞留時間相當長。

殘留與蓄積:PCB在環境中有很高的殘留性。據IPCS出版的(1987)環境衛生基準(2)介紹,自1930年以來,全世界PCB的累計産量約為100萬t,其中一半以上已進入垃圾堆放場和被填埋,它們相當穩定,而且釋放很慢。其餘的大部分通過下列途徑進入環境:随工業廢水進入河流或沿岸水體;從非密閉系統的滲漏或堆放在垃圾堆放場,由于焚化含PCB的物質釋放到大氣中。進入環境中的PCB的最終貯存所主要是河流沿岸水體的底泥,隻有很少部分通過生物作用和光解作用發生轉化。PCB在機體内有很強的蓄積性,并通過食物鍊逐漸被富集。已知水中含 0.01 μg/L的PCB時,在魚體内的蓄積可達到水中濃度的20萬倍,因此食魚性鳥、獸體内的蓄積濃度較高。一些海中的大魚和空中的兇鳥,如鲨魚、海豹、猛禽,其體内PCB濃度可比周圍環境高10.7~10.8倍。從南極的企鵝到北極的海豹體内都曾檢出PCB,因而PCB污染已成為全球性的問題。PCB3一旦進入環境就會長時間地存在于環境中,難于降解,受PCB3污染的水和土壤也很難得到恢複。

遷移轉化和降解:PCB在空氣中的可檢出的濃度範圍為1~50 ng/m3。未受污染的淡水中PCB含量應<0.1 ng/L;中等污染的河流與港灣為50 ng/L;重度污染的河流為500 ng/L。在活的生物體内的濃度取決于當地受PCB污染的程度。在幾個國家進行的人體脂肪調查表明,雖然有一些國家報導PCB的含量較高,但大多數樣品中的水平為1 mg/kg或更少。而職業接觸者脂肪中含量卻高得多,最高可達700 mg/kg。幾項全國性的調查表明,PCB在血液中的濃度為0.3 μg/100ml左右,但是職業接觸者可達200 μg/100 mL。對人口的調查表明,大多數人口中PCB含量濃度為0.02 mg/L左右,雖然也有高達0.1 mg/L的記錄,但為數很少。據IRPTC資料(1982)介紹,估計一般人從空氣、水和食物中每日總攝入量為5~100 μg,其中不包括從非食物來源的未知量。進入空氣中的PCB會被迅速地吸附在顆粒物上,依據顆粒的大小以一定的速度沉降或随雨水降至地面。水體中的PCB主要附着在底泥中,當水體中濃度較低時,底泥中的濃度可以高出水質的數萬甚至數十萬倍。土壤中PCB主要被吸附在土壤表層。