簡介

心理學家米哈裡·齊克森米哈裡(Mihaly Csikszentmihalyi)将心流(flow)定義為一種将個人精神力完全投注在某種活動上的感覺;心流産生時同時會有高度的興奮及充實感。

特征

正常特征:

1.我們傾向去從事的活動。2.我們會專注一緻的活動。3.有清楚目标的活動。4.有立即回饋的活動。5.我們對這項活動有主控感。6.在從事活動時我們的憂慮感消失。7.主觀的時間感改變--例如可以從事很長的時間而不感覺時間的消逝。n

以上項目不必同時全部存在才能使心流産生。但齊克森米哈裡也提出一些方式使得一群人可以在一起工作使得每個個體都能達到心流的狀态。這種工作群體的特征包括了:n

1.創意的空間排列。2.遊戲場的設計。3.平行而有組織的聚焦。4.目标群組聚焦。5.現存某項工作的改善(原型化)。6.以視覺化增進效能。7.參與者的差别是随機的。n

米哈裡·齊克森米哈裡可能是第一個将心流的概念提出并以科學方法加以探讨的西方科學家,不過他并非第一個注意到心流現象或發展出心流技法的人。n

超過二千五百年的時間裡,東方精神傳統實踐家--如佛教家及道教家運用心流技法為其發展精神力的重要技法。日本禅宗使用心流來決定其表現形式。在佛教圈中,心流早已是一個被廣泛使用的詞彙。n

在教育領域中,“過度學習”似是心流的一項重要因素--至少在技術層面是如此。同時,許多現代運動員也在運動中經曆心流,他們稱此經驗為“在心流區”中。n

值得注意的是,雖然心流的概念已廣為東西科學家、精神大師及運動員所共同認識,隻有齊克森米哈裡将心流的概念應用到改善西方文化構成(如遊戲場設計)的領域中。東方精神實踐家曾發展出一套完整的心流理論來促成精神力及個人之發展與自我提升。

設計

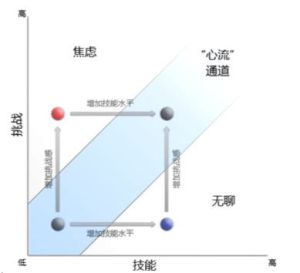

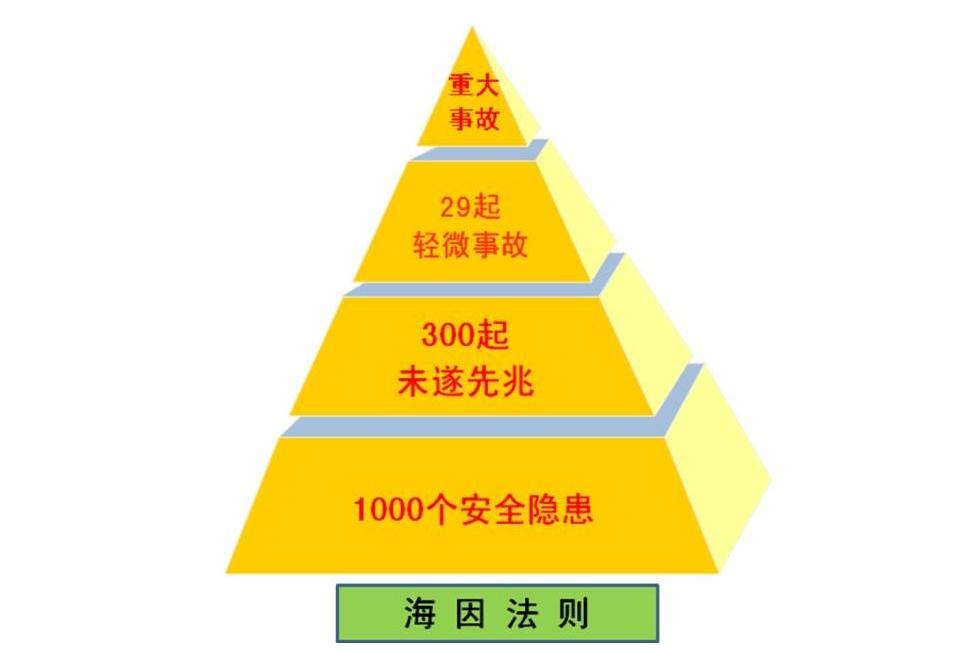

各種不同的挑戰感和技能水平高低分出了八個區,分别是:心流、控制、放松、無聊、冷漠、憂慮、焦慮和激勵。

心流

當用戶在完成交互行為時需要高技能水平,并且通知感知到高挑戰,且兩者達到某種平衡時就會有心流的體驗産生。最生動的例子莫過于玩遊戲。任何遊戲一定會提供一定的難度給玩家,并常常伴有過關打boss等設計來讓玩家感知挑戰。

控制

在駕車的時候,是需要高的技能——駕駛的,但是挑戰感并不強,這時,能夠感覺的就是控制感。當然,提高挑戰感,例如賽車,能讓某些人着迷,從圖上可以看出原因,因為他們進入了心流狀态。

放松

放松性的閱讀和品美食就屬于高技能和低挑戰。

無聊

做家務,需要有一定的技能水平,但是卻不能讓人感覺到挑戰,所以做家務是一件很無聊的事情。

冷漠

當交互行為的技巧低而面對的挑戰也低的時候,但是這樣就無法産生持續上升的心流,也會出現心流體驗。這種情況下是一種冷漠。例如看電視,我們沉浸于其中,但事實上整個身體、心理并沒有很激動地參與,而表現出了冷漠、無感情。

憂慮

在不參加太多邏輯的争論的過程中(當然不是參加辯論賽),有一定的挑戰卻沒有要求很高的技能。表現出的就是憂慮的情感。

焦慮

在做一些例如重複性的工作,死記硬背文章的時候,由于技能水平低卻完成高挑戰的任務,就會出現焦慮。

激勵

當工作技能提升或者學習水平提高等,有一定的駕輕就熟之感,這時,工作和學習就有一種激勵的感覺。