出處

出自《日華子本草》。

1.《唐本草》:绛礬,本來綠色,新出窟未見風者,正如瑠璃。陶及今人謂之石膽,燒之赤色,故名绛礬矣。出瓜州。

2.《本草圖經》:礬石,生河西山谷及隴西武都石門,今白礬則晉州慈州無為軍,綠礬則隰州溫泉縣,池州銅陵縣,并煎礬處出焉。初生皆石也,采得碎之,煎煉乃成。綠礬形似樸消而綠色,取此一物置于鐵闆上,聚炭,封之囊袋,吹令火熾,其礬即沸,流出,色赤如融金汁者是真也。又有

【英文名】Melanterite

【别名】綠礬、皂莢礬、皂礬

來源

藥材基源:為硫酸鹽類水綠礬族礦物水綠礬或其人工制品(绛礬)

拉丁植物動物礦物名:Melanterite

采收和儲藏:采得後,除去雜質。宜密閉貯藏,防止變色或受潮。采得後,除去雜質。宜密閉貯藏,防止變色或受潮。綠礬經煅制後即成绛礬(又名:礬紅),參見炮制項。

原形态

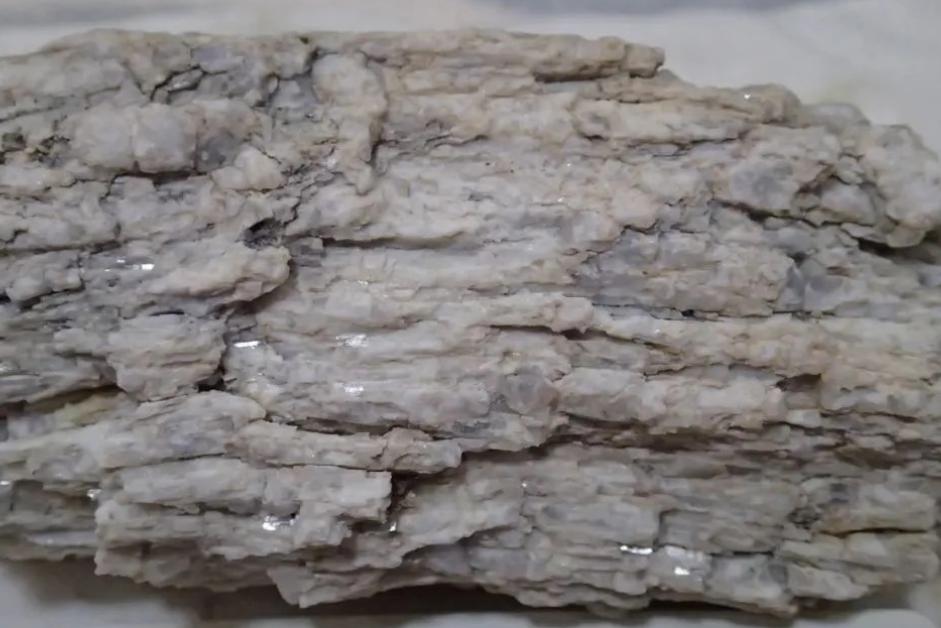

晶體結構屬單斜晶系。晶體為短柱狀、厚闆狀、細粒狀或纖維狀,集合體呈粒塊狀、纖維放射狀塊體或皮殼、被膜。呈各種色調的綠色;含銅時呈淺綠藍色(銅綠礬),失水、羟基化或氧化為黃綠、綠黃到金絲雀黃、黃褐、紅褐、褐紅等色(過渡為水綠礬一纖鐵礬即黃礬或局部含褐鐵礦的集合體);完全脫水的純淨綠礬為白色。條痕淺于顔色。新鮮晶體透明,罕見;通常半透明,風化表面不透明。玻璃狀、絲絹狀光澤或為土狀光澤。晶體解理完全,斷口呈貝殼狀;風化者見不到清晰解理。硬度2;失水或羟基化者硬度稍增大;纖維狀、土狀者硬度更低。性脆,易碎。相對密度1.90左右。易溶于水;味覺先澀而後甜。

生境分布

生态環境:廣泛分布于幹旱地區,含鐵硫化物礦物(黃鐵礦、磁黃鐵礦等)的風化帶。

資源分布:除古代産區山西、甘肅、安徽、湖北、四川外,陝西、新疆、山東、浙江、河南、湖南等地均有産出。

性狀

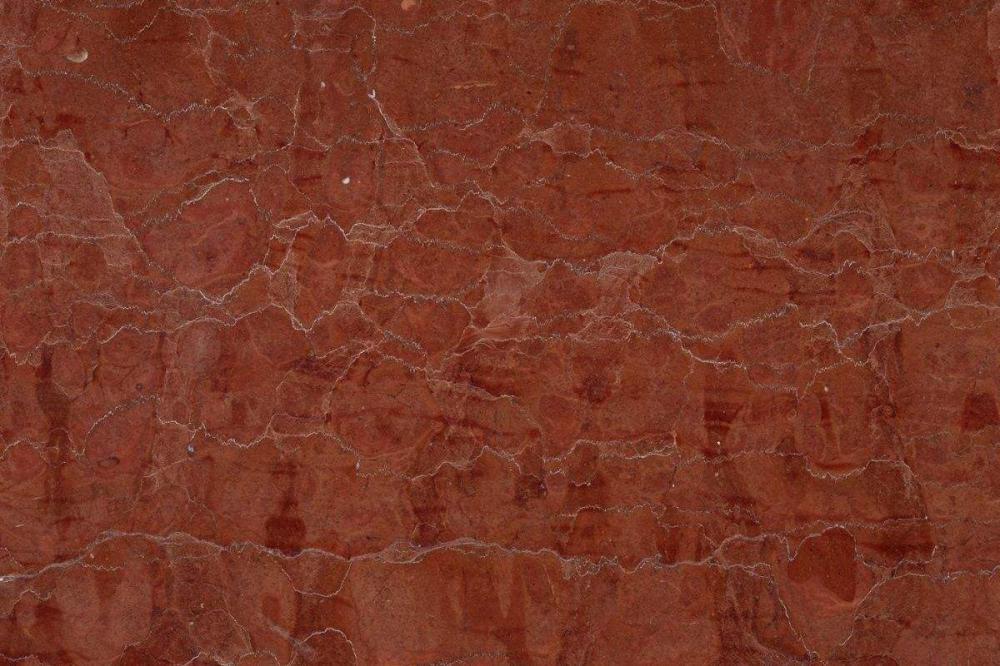

性狀鑒别(1)青礬為柱狀或粒狀集合體,呈不規則塊狀。藍綠色、綠色;條痕白色。透明至微透明。表面不平坦,粗糙,露值空氣中日久,則變為淡黃色。質硬脆,用指甲可刻劃出痕,易砸碎,斷面具玻璃樣光澤。無臭,味先澀後甜。以色綠、質脆、無雜者為佳。

(2)绛礬為細粒集合體,呈不規則塊狀。表面不平坦,有的一面較平整,一面具大小不一的小孔洞。绛紅色、褐紅色或磚紅色;條痕绛紅色或黃紅色。不透明;具土樣光澤。體較輕,質硬脆,但用指甲至小刀可以刻劃出痕。砸碎後,斷面有時可見夾有白色小斑點。氣微,味極澀後微甜。以體輕、色绛紅者為佳。

顯微鑒别(1)綠礬①取本品碎屑少許,水合氯醛裝置,于生物顯微鏡下觀察:無色透明,可見到貝殼狀斷口。②透射偏光鏡下:無色或微帶綠色。折光率:Ng=1.486,Nm=1.478,Np=1.471,低負突起。幹涉色為綠-黃色。斜消光,Ng⊥C=43°。正延長符号。二軸晶。正光性。

(2)绛礬透射偏光鏡下:形狀不規則,細粒邊緣呈紅色。小于0.025mm者半透明、高倍鏡下近無色,帶黃色調。正高突起,浸油中檢查不出以上物質的光性特征。

化學成份

天然青礬主要含硫酸亞鐵(FeSO4·7H2O)。因産地不同,常含有量比不同的雜質成分如銅、鈣、鎂、鋁、鋅、錳等。煅燒成绛礬則主要為氧化鐵,尚可出現含水不同的硫酸鐵組成。

鑒别

青礬(1)取本品約2g,置閉口試管中,灼燒,管壁有水生成。(檢查結晶水)(2)取本品約0.5g,加水約5ml,使溶解,濾過,濾液照下述方法試驗:①取濾液1ml,滴加鐵氰化鉀試液,即生成深藍色沉澱:分離,沉澱在稀鹽酸中不溶,但加氫氧化鈉試液,即分解成棕色沉澱。(檢查亞鐵鹽)②取濾液1ml,滴加氯化鋇試液,即生成白色沉澱;分離,沉澱在鹽酸或硝酸中均不溶解。(檢查硫酸鹽)⑶X射線衍射分析曲線水綠礬為4.90(10),3.78(6),3.23(2);或4.87(5),3.78(6);

可含有多種脫水産物:Fe[SO4]·5H2O為5.57(6),3.73(8);Fe[SO4]·4H2O為2.97(7)或2.93(7);Fe[SO4]·H2O為3.12(4),2.52(4)以及Fe[SO4]為5.98(8),4.36(8)或3.56(9),3.41(4)。

绛礬(1)取本品粉末約0.1g,加水約2ml,振搖,再加稀鹽酸約1ml,使其溶解,濾過,濾液近無色。①取濾液1ml,滴加亞鐵氰化鉀試液,即顯藍色沉澱,分離,沉澱不溶解于鹽酸。(檢查鐵鹽)②取濾液1ml,滴加氯化鋇試液,顯白色沉澱,分離,沉澱在鹽酸、硝酸中均不溶。(檢查硫酸鹽)⑵X射線衍射分析曲線赤鐵礦3.66(1),2.71(2),2.51(2),2.20(1),1.84(1),1.69(1),1.59(1)。

⑶熱分析曲線特征吸熱145℃(中大),530℃(小),760℃(大)。20-70℃增重1%;70-530℃失重24%,530-770℃失重26%;770℃後分解。在300℃前仍失水20%,在770℃前失去SO2,則證明绛礬尚含大量硫酸鹽。此與X射線分析結果吻合。

炮制

煅綠礬(又名:绛礬、礬紅):将青礬和米醋同放在砂鍋内,蓋好,放炭爐上燒煅,待青礬溶化時,即用竹片攪拌均勻,使礬、醋充分混和,然後加熱再煅,至全部呈绛色為度,取出放冷。(每煅綠礬100斤,用米醋20斤)1.綠礬:《增廣驗方新編》:研末。現行,取原藥材,除去雜質,碾碎。生品多用于喉瘡、趾甲瘡等。

2.煅綠礬:《瘡瘍經驗全書》:煅通紅,取出放地上,出火毒。《萬病回春》:(綠礬)一斤用瓦一片,兩頭用泥作壩,再用香油制,瓦上焙幹,再着皂綠礬瓦上煅枯去砂為末。《本草述》:入砂鍋内新瓦蓋定鹽泥固濟,煅赤取出。《類證治裁》:面包煅。現行,取淨綠礬,打碎後置适宜的容器内,用無煙武火加熱煅至紅透,取出放涼,研粉。内服多煅用,可用于黃腫脹滿,血虛萎黃,疳積久痢,腸風便血等。

3.醋制綠

礬:《集驗方》:用火煅通赤,取出,用酽醋淬過複煅,如此三度,細研。《衛生寶鑒》:砂鍋子木炭燒通赤,用米醋内點之赤紅。《壽世保元》:用醋煮過。《串雅内編》:(綠礬)八兩,用紅醋二茶杯,鍛至紅色,放地上出火毒。《增廣驗方新編》:醋泡曬幹,入瓶内煅存性。現行,3.1.取淨綠礬與醋同放鐵鍋内,置爐火上燒煅,待綠礬熔化時,用竹片攪勻,使礬、醋充分混合,再煅至全部呈绛色為度,取出,放涼,研粉。每綠礬100kg,用醋25kg。

3.2.取淨綠礬,用明煅法煅至紅透,趁熱用醋淬透。每綠礬100kg,用醋30kg。

據研究:分析比較炮制前後的性質和含量變化,結果證明,炮制前鐵含量為20.13%,醋制後含鐵量為24.86%,提高近5%。醋制後加強脆性,質地疏松,而研末制成丸劑,人體易于吸收,增強療效,同時綠礬通過醋制,使其強烈的酸澀之性味大部分消失而減輕對舌喉部粘膜的刺激性。

4.飲片性狀:綠礬為不規則碎塊,淺綠色或黃綠色,半透明,具玻璃光澤。質脆,入水易溶化。有鐵鏽氣,味澀。煅綠礬(绛礬)呈粉狀、绛色,味澀。醋制綠礬形如煅綠礬,微具醋氣,味微酸。

貯幹燥容器内,密閉,置陰涼幹燥處,防潮,防塵。

功能主治

燥濕殺蟲;補血消積;解毒斂瘡。主治血虛萎黃;疳積;腹脹痞滿;腸風便血;瘡瘍潰爛;喉痹口瘡;爛弦風眼;疥癬瘙癢。

用法用量

内服:入丸、散,0.2-0.6g。不入湯劑。外用:适量,研末撒或調敷;或為2%水溶液塗洗。

注意

多服能引起嘔吐腹痛,胃弱者慎服。

1.《綱目》:畏醋。

2.《本草經疏》:令人作瀉,胃弱人不宜多用。

3.本品多服能引起嘔吐、腹痛、腹瀉、頭暈等不良反應,胃弱及孕婦慎服。内服多用绛礬,對腸胃刺激作用較輕。服藥期間禁飲茶水。

4.《綱目》:畏醋。

5.《本草經疏》:綠礬雖能消肉食堅積,然能令人作瀉,胃弱人不宜用。

6.《玉楸藥解》:未可輕服。

7.《現代實用中藥》:多服有礙胃腸,起消化不良

及便秘之弊。生用大量作催吐劑,但易起胃腸炎,宜慎用。

基本内容

青礬(又名皂礬、綠礬、煅紅者名绛礬或礬紅。)

産于甘肅、新疆、陝西、河南、山東、安徽、浙江、湖南、四川等地。四季皆可采集,将挖出的礦石打碎,加水加熱熔化,傾取溶質,加熱蒸發部分水分,濃縮,放冷,取用析出的結晶塊。

[性狀]為礦物硫酸亞鐵礦石水綠礬制得之結晶塊。為類方形之結晶體組成不規則的團塊,或為柱狀結晶體,呈淡綠色,其中雜有部分褐色斑點,遇空氣日久變為淡黃色或生黃色的鏽粉。内面晶體多排列成柱形,透明或微透明,具玻璃光澤。質較硬脆,易砸碎,入水易溶化,有鐵鏽氣。氣味酸、涼、無毒。

[化學成分]含硫酸亞鐵FeSO4.7H2O,常雜有少量硫酸銅。

[藥理](1)有抗腫瘤作用,能促使腫瘤細胞的原生質凝固。

(2)濃厚溶液能腐蝕蟲體使蛋白質沉澱;稀蒲液則有收斂止血作用,并能抑制腸壁蠕動和分泌物的滲出。

(3)内服進入小腸後,部分吸收入血,能刺激造血機能增生血紅細胞。

[藥性]酸、澀、涼。歸肝、脾、大腸經。

[藥效]敗毒抗癌、益血治蟲、收澀消腫。

[藥用](1)敗毒抗癌,用于癌瘤積毒:宮頸癌綠礬、牙硝、水銀各60克,食鹽45克,明礬75克研勻至不見水銀星點為度,放入砂罐内,置火上燒至冒黃煙,倒扣在一瓷碗上,罐邊空隙用棉紙數層浸濕填緊,同志用生石膏和食鹽調成的糊狀物塗敷密封,以此扣有砂罐的瓷碗置于一盛水之瓦壇上,使瓷碗大半浸入水中,在砂罐底部用炭火燒煉4小時,冷卻後,取開砂罐,刮取瓷碗内壁的白色針狀或顆粒狀結晶。以此結晶10份加入幹蟾蜍粉1份,充分研勻,以米飯為賦形劑,制成長約1.5~2厘米如棉簽大小的棱形拔毒釘,待幹。治療時用窺陰器暴露宮頸,局部清潔後,于宮頸腫瘤基底部插入拔毒釘,待幹。

一般深約0.8~1厘米,如不易插入,可先用消毒後之尖刀片在所選部位戳一小孔,再将拔毒釘埋入,不能外露,更不能植入宮頸以外的組織。操作結束後,應檢查有無斷碎的藥丁遺留陰道内,以免損害完好組織,最後清潔陰道。埋入拔毒丁後,藥物能被腫瘤組織逐漸溶解吸收,間隔7~10天,可再重上。每次藥量不超過400毫克,視腫瘤大小,投藥次數約在3~7天次左右。待腫瘤組織全部壞死脫落,症狀體征完全消失,宮頸多次病理檢查癌細胞陰轉,可獲痊愈。血管肉瘤1、白靈藥:綠礬、火硝、水銀、白礬、食鹽各60克共研細末,以不見水銀星點為度,用煉制降丹法煉制。

2、五煙丹、膽礬、丹砂、雄黃、白礬、磁石各30克共為末,置大砂鍋内,用大磁碗一個蓋之,将熟石膏粉用醋調成糊狀封口,用黃砂土埋沒,隻露碗底,以重鐵塊壓之,用炭火先文後武燒三晝夜,住火,取出研細。以1、2兩方藥物各少許研和做成藥撚,外敷上藥,每隔3日或5日換藥1次。1個月後腫瘤明顯縮小,2個月後腫瘤脫落。皮膚癌綠礬、白礬、水銀、牙硝各180克,食鹽90克共細研研勻,按燒煉降丹法煉成白色結晶五虎丹50~80克。

用五虎丹結晶1.5克,蟾酥、紅娘、斑蝥(去頭足)各0.5克,洋金花1克研勻,用澱粉糊2克制成糊劑,為一次用量塗于癌腫潰瘍面,再用普通膏藥敷蓋。間隔7天換藥1次,可換藥7~10次直至癌腫組織全部壞死脫落,切片作病理檢查未見癌細胞即改用紅升丹細粉外撒瘡面,仍以普通膏藥敷蓋,隔2~3天換藥1次,直至瘡面完全愈合。

亦宜于其它體表癌。直腸癌綠礬(煅)、明礬、牙硝、水銀各60克,朱砂15克共研細末,以不見水銀為度,盛入生鐵鍋内,用大瓷碗複蓋,蓋上加壓,接合處用石膏粉鹽水糊劑密封,燒煉,先小火後大火,火力均勻,燒煉3小時,離火待冷,揭開碗蓋,刮下碗面上附着的紅亮晶體為五味丹。冷藏陰涼處,接近地面去火毒,日期趙久越好,以此丹30克加牛黃15克,琥珀30克。田七(粉)60克搗和,加入黃連、黃柏、黃芩、貝母、陳皮各15克,為賦形劑。

制成顆粒,壓成片劑10000片,每片含五味丹0.03克。每服1片,日3次,溫開水送,飯後服。1個月為一個療程,每個療程結束後可停藥1周,4~6個月為治療期。用藥後偶有口腔炎,可減少用量或暫停數日,可獲消退。用本藥片治直腸癌、結腸癌、胃癌以及鼻咽癌、舌癌、溶骨性骨肉癌等均獲一定療效。抗癌譜廣。可長期服用,能緩解症狀,減輕痛苦,延長壽命,并可減少或控制癌症的複發。

(2)益血治蟲,用于血虛蟲症:缺鐵性貧血綠礬(煅)30克,黃豆(炒)60克共研細末,棗湯泛為丸,每服3克,日3次,溫開水送。蟲疳異嗜綠礬30克為末,豬膽汁和丸,每服1克,日3次,米飲下。

(3)收澀消腫,用于久滑腫爛:瀉利腸滑綠礬、白礬、石灰、鉛丹各9克,龍骨、赤石脂、砂仁各15克前4味研細,入罐内煅赤,與後3味同研勻。每服9克,日3次,米飲下。宜于腸滑不止者。甲疸腫突綠礬30克,雄黃6克,硫黃3克研勻,先用綠礬水洗淨後搽用。

臨床應用

1.治療鈎蟲病。青礬1斤,桐油2兩,混和,放在鍋内用火炒至青礬成醬油色小塊和粉末為止。研粉過100目篩,加少量稀鹽酸,裝入膠囊(每粒0.8g)備用。成人每次2粒(1.6g),每日2次,飯前服,連服,連服5-7天。小孩酌減。服藥期間禁喝茶。妊娠、嚴重胃潰瘍與3月内有嘔血史者禁服。治療35例,服藥1個月後大便沉澱鏡檢1-2次,結果除3例仍為陽性外,其餘均轉陰。服藥1、2天内反應較大,如上腹燒灼、惡心、嘔吐、腹瀉、頭痛頭暈等,一般不需處理,2天後自行消失;較嚴重者,采用針刺處理,反應可很快消失。如改為每晚睡前服1.5g,連服10天,則反應較小。

1.1.生血片:綠礬480g,紫河車252g,阿膠96g,肉桂72g,海螵蛸72g。取紫河車、肉桂、海螵蛸用水洗淨,烘幹,粉碎成細粉,與已過篩的綠礬、澱粉适量混勻。另分别取蔗糖适量和阿膠加水制成糖漿和膠漿後混合,加入上述細粉,混勻,制成顆粒,加硬脂酸鎂(用量相當于顆粒的1%),壓片,每片重0.25g,包糖衣。本品除去糖衣後呈棕褐色,味腥,微澀。質檢參見"藥材鑒别"項。功能補氣助陽,益精生血。用于貧血(繼發性貧血、再生障礙性貧血)。口服,每次4-5片,每日2-3次。兒童酌減。

服藥期間忌茶及碳酸鈉。(《遼甯省藥品标準》1987年)1.2.黃病绛礬丸:皂礬(煅)360g,蒼術(炒)180g,厚樸(制)180g,甘草60g,陳皮120g,大棗240g。以上六味,除皂礬、大棗外,其餘4味粉碎成細粉;将大棗煮熟去皮、核,制成棗泥,與上述粉末拌勻,烘幹,加入皂礬細粉,過篩,混勻;用水泛丸,幹燥,即得。本品為赭紅色水丸。氣特殊,味酸、微澀。功能祛濕,健脾,消脹。用于鈎蟲病貧血,濕熱黃疸,腹脹浮腫。口服,每次3-6g,每日2次。(《浙江省藥品标準》1983年)散;治療風熱毒邪所緻爛弦風眼,目赤腫痛,迎風流淚,則可以本品熱湯泡洗,亦可與清熱解毒的黃連浸水洗。

2.用于疥癬瘙癢。綠礬不僅能解毒燥濕,又能殺蟲止癢,故為疥癬瘙癢等證所常用。治疥瘡,用本品配花椒、冰片、樟腦同為末,幹撒,或菜油調敷。治濕癬瘙癢,可以本品火煅為末,用豬膽汁調搓;治鵝掌風皮膚枯厚,破裂作痛,則可以本品配白礬、兒茶、側柏葉煎水熏洗,如《外科大成》二礬散。