分类

按原岩类型来分,变质岩可分为两大类:①原岩为岩浆岩经变质作用后形成的变质岩为正变质岩;②原岩为沉积岩经变质作用后形成的变质岩为副变质岩。变质岩可以成区域性广泛出露(如中国东北地区的鞍山群及中南、西南地区的昆阳群、板溪群等),也可成局部分布(如岩浆侵入体周围的接触变质岩及构造错动带出现的动力变质岩)。与变质岩有关的金属和非金属矿产非常丰富。 [2]

进一步细分,习惯上先按变质作用类型和成因,把变质岩分为下列岩类。①区域变质岩类,由区域变质作用所形成。②热接触变质岩类,由热接触变质作用所形成,如斑点板岩等。③接触交代变质岩类,由接触交代变质作用所形成,如各种。④动力变质岩类,由动力变质作用所形成,如压碎角砾岩、碎裂岩、碎斑岩、等。⑤气液变质岩类,由气液变质作用形成,如云英岩、次生石英岩、蛇纹岩等。⑥冲击变质岩类。由冲击变质作用所形成。在每一大类变质岩中可按等化学系列和等物理系列的原则,再作进一步划分。在早期的分类方案中,还出现过从原岩的物质成分与类型出发,再依次按变质作用过程中发生的变化与生成的岩石进行的分类。所有这些分类,原则不尽相同,强调的分类依据也有差别。原岩类型和变质作用性质是变质岩分类的两个主要基础,但原岩类型的复杂性和变质作用类型的多样性,给变质岩的分类带来许多困难。以变质作用产物的特征(变质岩的矿物组成、含量和结构构造)对变质岩进行分类,将成为今后的主要趋势。主要岩石类型可分为以下16类:

1.板岩类。属低级变质产物,如碳质板岩、钙质板岩、黑色板岩等。

2.千枚岩类。变质程度较板岩相对较高,如绢云母千枚岩、绿泥石千枚岩等。

3.片岩类。属低至中高级变质产物,如云母片岩、阳起石片岩、绿泥石片岩等。

4.片麻岩类。属低一高级变质产物,如富铝片麻岩、斜长片麻岩等。

5.长英质粒岩类。可形成于不同的变质条件下,如变粒岩、浅粒岩等。

6.石英岩类。主要由石英组成(石英含量大于75%),如纯石英岩、长石石英岩、磁铁石英岩等。

7.斜长角闪岩类。形成于高绿片岩相到角闪岩相的变质条件,如石榴子石角闪岩、透辉石角闪岩等。

8.麻粒岩类。属高温条件下形成的区域变质岩,如暗色麻粒岩、浅色麻粒岩等。

9.铁镁质暗色岩类(主要由辉石类、角闪石类、云母类、绿泥石类等组成)。如透辉石岩,石榴子石角闪石岩等。

10.榴辉岩类(主要由绿辉石和富镁的石榴子石组成)。如镁质榴辉岩、铁质榴辉岩等。

11.大理岩类(主要由方解石和白云石组成)。如白云质大理岩、硅灰石大理岩、透闪石大理岩等。

12.矽卡岩类。主要由接触交代作用形成,如钙质矽卡岩、镁质矽卡岩等。

13.角岩类。属热接触变质作用产物,如云母角岩、长英质角岩等。

14.动力变质岩类。属各种岩石受动力变质作用的产物,如构造角砾岩、压碎角砾岩、糜棱岩等。

15.气-液变质岩类。由气液变质作用形成,如蛇纹岩、青磐岩、云英岩等。

16.混合岩类。由混合岩化作用形成,如混合变质岩类、混合岩类和混合花岗岩类等。

生成条件

变质岩是在地球内力作用,引起的岩石构造的变化和改造产生的新型岩石。这些力量包括温度、压力、应力的变化、化学成分。 [3] 固态的岩石在地球内部的压力和温度作用下,发生物质成分的迁移和重结晶,形成新的矿物组合。如普通石灰石由于重结晶变成大理石。变质岩是在高温、高压和矿物质的混合作用下由一种岩石自然变质成的另一种岩石。质变可能是重结晶、纹理改变或颜色改变。

变质岩是组成地壳的主要成分,一般变质岩是在地下深处的高温(150℃-180℃到800℃-900℃)高压下产生的,后来由于地壳运动而出露地表。在特殊情况下,变质作用不一定由地球内部的因素所引起,也可以发生在地表,如陨石的猛烈撞击可以使地表岩石变质;洋脊附近大洋底部的玄武岩因受地下巨大的热流影响,也能在地表发生变质作用。 [4]

化学成分

与原岩的化学成分有密切关系,同时与变质作用的特点有关。变质岩的化学成分主要由SiO2、Al2O3、Fe2O3、FeO、MnO、CaO、MgO、K2O、Na2O、H2O、CO2以及TiO2、P2O5等氧化物组成。由于形成变质岩的原岩不同、变质作用中各种性状的具化学活动性流体的影响不同,变质岩的化学成分变化范围往往较大。在变质作用中,绝对的等化学反应是没有的,在变质反应过程中,总是有某些组分的带出和带入,原岩组分总是要发生某些变化,有时则非常显著。在通常的变质反应中,经常发生矿物的脱水和吸水作用、碳酸盐化和脱碳酸盐化作用。这些过程,除与温度、压力有关外,还和变质作用过程中H2O和CO2的性状有关,其他化学组分在不同的温度、压力以及外界组分的影响下,常表现出不同程度的活动性。 [4]

矿物成分

变质岩常具有某些特征性矿物,这些矿物只能由变质作用形成,称为特征变质矿物,特征变质矿物有红柱石、蓝晶石、硅灰石、石榴子石、滑石、十字石、透闪石、阳起石、蓝闪石、透辉石、蛇纹石、石墨等。变质矿物的出现就是发生过变质作用的最有力证据。

除了典型的变质矿物外,变质岩中也有既能存在于火成岩又能存在于沉积岩的矿物,它们或者在变质作用中形成,或者从原岩中继承而来。属于这样的矿物有石英、钾长石、钠长石、白云母、黑云母等。这些矿物能够适应较大幅度的温度、压力变化而保持稳定。 [4]

变质作用类型

由于引起岩石变质的地质条件和主导因素不同,变质作用类型及其形成的相应岩石特征也不同。

接触变质作用

这是由岩浆沿地壳的裂缝上升,停留在某个部位上,侵入到围岩之中,因为高温,发生热力变质作用,使围岩在化学成分基本不变的情况下,出现重结晶作用和化学交代作用。例如中性岩浆入侵到石灰岩地层中,使原来石灰岩中的碳酸钙熔融,发生重结晶作用,晶体变粗,颜色变白(或因其他矿物成分出现斑条),而形成大理岩。从石灰岩变为大理岩,化学成分没有变,而方解石的晶形发生变化,这就是接触变质作用最普通的例子,又如页岩变成角岩,也是接触变质造成的。它的分布范围局部,附近一定有侵入体。包括热接触变质作用和接触交代变质作用。接触热变质作用引起变质作用的主要因素是温度;接触交代变质作用的原理是从岩石中分泌的挥发性物质,对围岩进行作用,导致围岩化学成分发生显著变化,产生大量的新矿物,形成新的岩石和结构构造。 [4]

动力变质作用

这是由于地壳构造运动所引起的、使局部地带的岩石发生变质。特别是在断层带上经常可见此种变质作用。此类受变质的岩石主要是因为在强大的、定向的压力之下而造成的,所以产生的变质岩石也就破碎不堪,以破碎的程度而言,就有破碎角砾岩、碎裂岩、糜棱岩等等。好在这些岩石的原岩容易识别,故在岩石命名时就按原岩名称而定,如称为花岗破裂岩、破碎斑岩等。

区域变质作用

分布面积很大可达到数千到数万平方千米,甚至更大,影响深度可达20km以上,变质的因素多而且复杂,几乎所有的变质因素——温度、压力、化学活动性的流体等都参加了。凡寒武纪以前的古老地层出露的大面积变质岩及寒武纪以后“造山带”内所见到的变质岩分布区,均可归于区域变质作用类型。区域变质作用中,温度与压力总是联合作用的,一般来说,地下的温度与压力随深度增加而增大,但是,由于各处地壳的结构与构造运动性质不同,温度与压力随深度增大的速度并非处处相同,有的变质地区压力增加慢,而温度增加快,有的地区恰好相反,这样出现了不同的区域变质环境,主要有三类:低压高温环境、正常地温梯度环境、高亚低温环境。区域变质作用的代表性岩石有:板岩、千枚岩、片岩、片麻岩、变粒岩、斜长角闪石、麻粒岩、榴辉岩。 [4]

混合岩化作用

这是在区域变质的基础上,地壳内部的热流继续升高,于是在某些局部地段,熔融浆发生渗透、交代或贯入于变质岩系之中,形成一种深度变质的混合岩,是为混合岩化作用。

混合岩由两部分物质组成,一部分是变质岩,称为基体;另一部分是通过溶体和热液注入、交代而新形成的岩石,称为脉体。所谓基体,是指混合岩形成过程中残留的变质岩,如片麻岩、片岩等,具变晶结构、块状构造,颜色较深;所谓脉体,是指混合岩形成过程中新生的脉状矿物(或脉岩),贯穿其中,通常由花岗质、细晶岩或石英脉等构成,颜色比较浅淡。基体与脉体混合的形态是多样的,其混合岩也是多种的,如肠状混合岩、条带状混合岩、眼球状混合岩等等。 [4]

结构

变质岩的结构是指变质岩中矿物的粒度、形态及晶体之间的相互关系,而构造则指变质岩中各种矿物的空间分布和排列方式。变质岩结构按成因可划分为下列各类:

变余结构

是由于变质结晶和重结晶作用不彻底而保留下来的原岩结构的残余。如变余砂状结构(保留岩浆岩的斑状结构)、变余辉绿结构、变余岩屑结构等,根据变余结构、可查明原岩的成因类型。

变晶结构

是岩石在变质结晶和重结晶作用过程中形成的结构,它表现为矿物形成、长大而且晶粒相互紧密嵌合。变晶结构的出现意味着火成岩及沉积岩中特有的非晶质结构、碎屑结构及生物骨架结构趋于消失,并伴随着物质成分的迁移或新矿物的形成 [4] 。按矿物粒度的大小、相对大小,可分为粗粒(>3毫米)、中粒(1~3毫米)、细粒(<1毫米)变晶结构和等粒、不等粒、斑状变晶结构等;按变质岩中矿物的结晶习性和形态,可分为粒状、鳞片状、纤状变晶结构等;按矿物的交生关系,可分为包含、筛状、穿插变晶结构等。少数以单一矿物成分为主的变质岩常以某一结构为其特征(如以粒状矿物为主的岩石为粒状变晶结构、以片状矿物为主的岩石为鳞片变晶结构),在多数变质岩的矿物组成中,既有粒状矿物,又有片、柱状矿物。因此,变质岩的结构常采用复合描述和命名,如具斑状变晶的中粒鳞片状变晶结构等。变晶结构是变质岩的主要特征,是成因和分类研究的基础。

交代结构

是由交代作用形成的结构,表示原有矿物被化学成分不同的另一新矿物所置换,但仍保持原来矿物的晶形甚至解理等内部特点。一种变质岩有时具有两种或更多种结构,如兼具斑状变晶结构与鳞片变晶结构等。 [4]

碎裂结构

是岩石在定向应力作用下,发生碎裂、变形而形成的结构。原岩的性质、应力的强度、作用的方式和持续的时间等因素,决定着碎裂结构的特点。特点是矿物颗粒破碎成外形不规则的带棱角的碎屑,碎屑边缘常呈锯齿状,并具有扭曲变形等现象。按碎裂程度,可分为碎裂结构、碎斑结构、碎粒结构等。 [4]

分布

变质岩在地壳内分布很广,大陆和洋底都有,在时间上从古代至现代均有产出。在各种成因类型的变质岩中,区域变质岩分布最广 [4] ,其他成因类型的变质岩分布有限。区域变质岩主要出露于各大陆的地盾和地块以及显生宙各时代的变质活动带(通常与造山带紧密伴生)。区域变质岩在地盾和地块上的出露面积很大,常为几万至几十万平方公里,有时可达百万平方公里以上,约占大陆面积的18%。前寒武纪地盾和地块通常组成各大陆的稳定核心,而古生代及以后的变质活动带,常常围绕前寒武纪地盾或地块,呈线型分布,如加拿大地盾东面的阿巴拉契亚造山带、波罗的地盾西北面的加里东造山带、俄罗斯地块南面的华力西造山带和阿尔卑斯造山带等。有些年轻的变质活动带往往沿大陆边缘或岛弧分布,这在太平洋东岸和日本岛屿表现明显,它们的分布表明大陆是通过变质活动带的向外推移而不断增长的。在另一些情况下,变质活动带也可斜切古老结晶基底而分布,它们代表大陆经解体而形成的陆内地槽,并将发展成新的台槽体系。20世纪60年代以来,还发现在大洋底部的沉积物和玄武质岩石之下,有变质的、等岩石的广泛分布,它们是由洋底变质作用形成的。由形成的各种接触变质岩石,仅局限于侵入体和火山岩体周围,分布面积有限,但分布的地区却十分广泛,在不同地质时期和构造单元内均有产出。由碎裂变质作用形成的各种碎裂变质岩,分布更有限,它们严格受各种断裂构造的控制。变质岩在中国的分布也很广。华北地块和塔里木地块主要由早前寒武纪的区域变质岩和组成,并构成了中国大陆的古老核心。以后的变质活动带则围绕或斜切地块呈线型分布。 [5]

变质岩及特种

糜棱岩。动力变质岩,浅灰、灰绿或灰色,糜棱结构,碎裂构造,主要矿物为石英、长石、绿泥石;

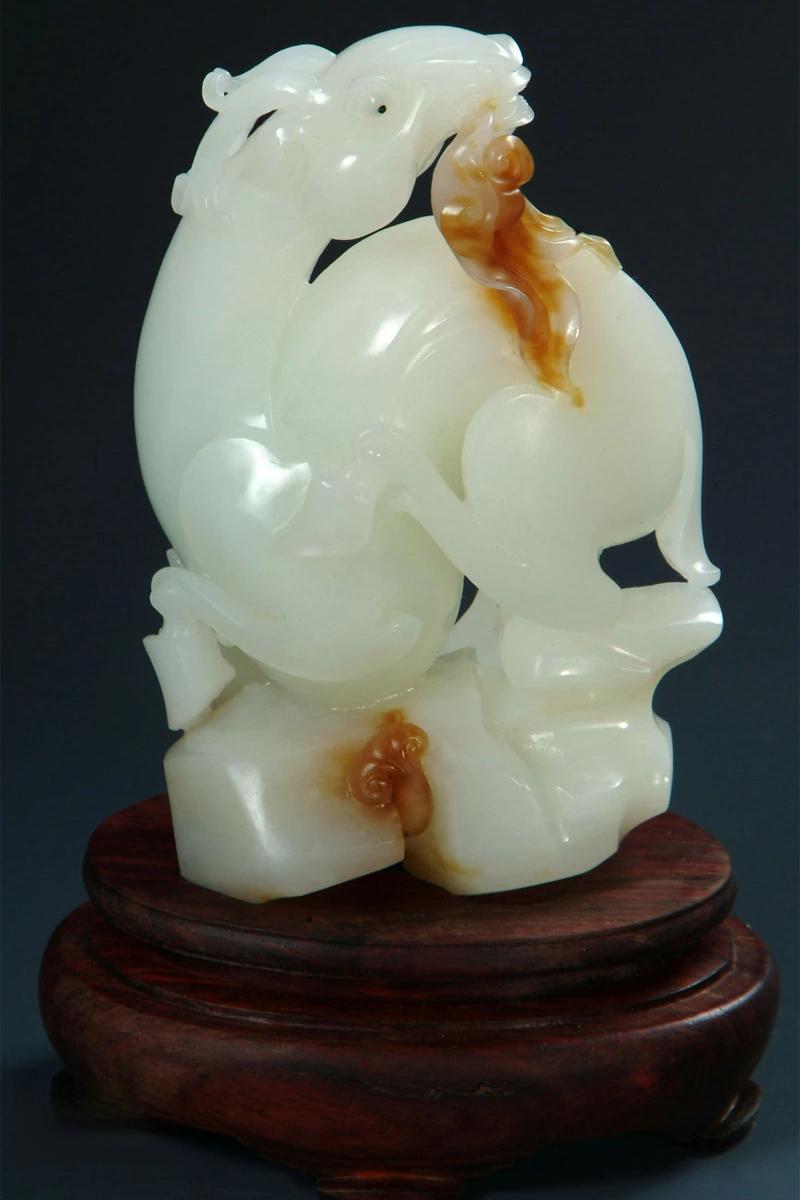

大理岩。接触热变质岩,白、灰绿、黄或浅蓝色,等粒或变晶结构,块状构造,主要矿物为方解石、白云石;次要矿物为透闪石、透辉石;

矽卡岩。接触交代变质岩,颜色不定,结构为粒状微晶,块状构造,主要矿物为石榴子石、绿帘石、透辉石;次要矿物为铁、镁、钙硅酸盐;

蛇纹岩。接触交代变质岩,灰绿-黄绿色,隐晶质变晶结构,块状构造,主要矿物为蛇纹石;次要矿物为磁铁矿、钛铁矿;

板岩。区域变质岩,灰至黑色,隐晶质变晶结构,板状构造,主要矿物为石英、粘土、绢云母;

片岩。区域变质岩,黑、灰绿或绿色,变晶结构,片状构造,主要矿物为云母、绿泥石、角闪石;次要矿物为长石、绿帘石;

千枚岩。区域变质岩,黄、绿或蓝灰色,隐晶质变晶结构,千枚状构造,主要矿物为石英、绿泥石、绢云母;

石英岩。区域变质岩,白或灰白色,粒状变晶结构,块状构造,主要矿物为石英,次要矿物为白云母、硅线石;

片麻岩。区域变质岩,灰或浅灰色,粒状变晶结构,片麻状构造,主要矿物为石英、长石,次要矿物为云母、角闪石、硅线石。 [6]