基本内容

多氯联苯是德国H.施米特和G.舒尔茨于1881年首先合成的。美国于1929年最先开始生产,60年代中期,全世界多氯联苯的产量达到高峰,年产约为10万吨。据估计,全世界已生产的和应用中的PCB远超过100万吨,其中已有1/4至1/3进入人类环境,造成危害。

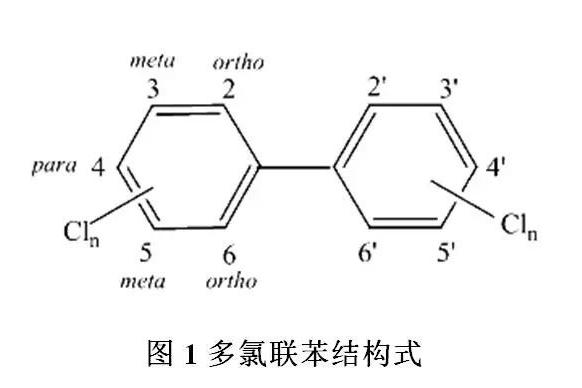

多氯联苯极难溶于水而易溶于脂肪和有机溶剂,并且极难分解,因而能够在生物体脂肪中大量富集。1968年日本曾发生因 PCB 污染米糠油而造成的有名的公害病:“油症”。1973年以后各国陆续开始减少或停止生产。PCB的基本结构为: 联苯苯环上有10个氢原子,按氢原子被氯原子取代的数目不同,形成一氯化物、二氯化物……十氯化物,它们各有若干个异构体。理论上一氯化物有3个异构物,二氯化物有12个,三氯化物有21个。

PCB的全部异构物总共有210种,已确定结构的有102种。工业用PCB的商品名称:日本称为Kane chlor(KC),美国称为Aroclor(AR),德意志联邦共和国称为Clophen,法国称为Phenochlor,苏联称为Sovols等等。各种产品又按所含氯原子数分别加以标号:中国习惯称为三氯联苯的产品,日本标为KC-300,美国标为AR-1242;中国称为五氯联苯的产品,日本标为KC-500,美国标为AR-1254。这些产品均为混合物,如四氯联苯中夹杂有相当数量的三氯化物和五氯化物,以及少量六氯化物。

理化性质

外观与性状:流动的油状液体或白色结晶固体或非结晶性树脂。

熔点:PCB3:-19~-15℃;PCB4:-8~-5℃;PCB5:8~12℃;PCB6:29~33℃。

沸点:340~375℃。

蒸气压: PCB3:0.133×10-3kPa;PCB4:0.493×10-4kPa;PCB5:0.799×10-4kPa。

稳定性和反应活性:稳定。

溶解性:不溶于水,溶于多数有机溶剂。

禁配物:强氧化剂。

PCB的纯化合物为结晶态,混合物则为油状液体。低氯化物呈液态,流动性好,随着氯原子数的增加,粘稠度相应增高,呈糖浆状乃至树脂状。

用途

PCB的物理化学性质极为稳定,高度耐酸碱和抗氧化,它对金属无腐蚀性,具有良好的电绝缘性和很好的耐热性(完全分解需1000℃至1400℃),除一氯化物和二氯化物外均为不燃物质。PCB用途很广,可作绝缘油、热载体和润滑油等,还可作为许多种工业产品(如各种树脂、橡胶、结合剂、涂料、复写纸、陶釉、防火剂、农药延效剂、染料分散剂)的添加剂。

急救措施

皮肤接触:脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗。就医。

眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给予输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。

食入:饮足量温水,催吐。洗胃,导泄。就医。

防护措施

呼吸系统防护:空气中浓度超标时,必须佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。

身体防护:穿胶布防毒衣。

手防护:戴橡胶手套。

其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

泄漏应急处理

泄漏应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。若是液体,防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。用砂土吸收。若大量泄漏,构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。若是固体,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。

操作处置与储运

操作注意事项:密闭操作,提供充分的局部排风。防止烟雾或粉尘泄漏到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿胶布防毒衣,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。在清除液体和蒸气前不能进行焊接、切割等作业。避免产生蒸气或粉尘。避免与氧化剂接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输注意事项:运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。

废弃管理

多氯联苯的化学性质非常稳定,很难在自然界分解,属于持久性有机污染物的一类,多用于电力设备,如含有多氯联苯的电容器、电压器等。处理多氯联苯的方法,归纳如下:

掩埋法

将多氯联苯及受多氯联苯污染物封存在经特殊设计的构筑物内或连同构筑物深埋于地下,也有利用现成山洞或防空洞等经防渗处理后来掩埋多氯联苯及其污染物的(作为暂时存放)。

微生物去除法

日本的学者从土壤中培养出了两种酵母菌:一种是红酵母属菌株;另一种是蛇皮癣菌。实验证明前者可分解40%的多氯联苯,后者可分解30%的多氯联苯,大量培养可以用来处理工业废水和土壤中的多氯联苯。美国的学者利用灰氧菌来吞噬多氯联苯,效果较显着。

焚烧法

此法被认为是目前最好的处理方法,但必须在专用的能彻底分解多氯联苯的高效率焚烧炉中进行,而不能随便焚烧。随意焚烧多氯联苯则可能产生毒性比多氯联苯更大的多氯二苯并二恶英(PCDD)、多氯二苯呋喃(PCDF)等物质。为了保证彻底销毁多氯联苯,对焚烧条件要严加控制。美国环境保护局规定:在焚烧多氯联苯时,温度应高于1150℃,在燃烧室的停留时间要大于2 s,氧气过剩量要大于3%,尾气中CO含量须小于100 ppm。另外,加拿大、美国和瑞典曾分别在水泥窑中进行过销毁多氯联苯的试验,结果表明,水泥窑能满足销毁多氯联苯的要求。

化学法

采用化学法来处理多氯联苯的方法已达10种以上,如氯解法、加氢脱氯法、Sunohio法、湿式催化氧化法、金属钠法、Goodyear法、金属钠-聚乙二醇法、臭氧法等,其中有些已有实用装置或工业试验装置,有些在实验室规模已取得成功。

物理法

目前国外已有微波等离子法、活性炭吸附法、放射线(?60?Co)照射法等方法投入实际应用。

植物根际修复法

这是一个新兴的领域,利用植物与根际微生物的相互作用来降解PCBs,效果明显!

毒理学资料

急性毒性:LD50:1900 mg/kg(小鼠经口);PCB3:LD504250 mg/kg(大鼠经口);PCB4:LD5011000 mg/kg(大鼠经口);PCB5:LD501295 mg/kg(大鼠经口);PCB6:LD501315 mg/kg(大鼠经口)。最低致死剂量为500 mg/kg(人经口)。 经皮毒性涂敷于动物皮肤时,使局部表皮增厚、毛囊肿胀,肝脏出现脂肪变性和中央性萎缩。

亚急性和慢性毒性:亚急性毒性:给一组大鼠喂饲PCB5为1 g/kg的饲料,动物在喂饲的第28~53 d之间死亡(Tucker & Gabtree,1970)。喂饲含Phenochlor DP6为2 g/kg的饲料死亡发生在第12~26 d之间(Vos & Koeman,1970)。在后一实验中,于尸检时见到肝脏增大、脾脏缩小以及进行性化学性肝卟啉症。Aulerich等(1973)给成年水貂喂饲含PCB为30 mg/kg的饲料(PCB3,PCB4,PCB6各为10 mg/kg),结果6个月内死亡率为100%。

吸入毒性大鼠暴露在平均浓度为0.57 mg/m3的含氯65%的本品中,16 h/d,6周后,引起轻微肝损害,因此认为它比氯化萘危害更大。

慢性毒性:严重的PCB中毒会使动物产生腹泻、血泪、运动失调、进行性脱水和中枢神经系统抑制等症状,甚至死亡。PCB对人的危害最典型的例子是日本1968年发生的米糠油事件。受害者食用了被PCB污染的米糠油(每千克米糠油含PCB 2000~3000 mg)而中毒。到1978年底止,日本28个县(包括东京、京都府、大坂府)正式确认了1684名病人为PCB中毒患者,其中30多人于1977年前先后死亡。PCB的毒性因动物的种属、性别、给毒方式、PCB本身的化学结构,以及所含杂质不同有很大差异。人类可能是最敏感的种属之一。

代谢:PCB可通过哺乳动物的胃肠道、肺和皮肤很好地被吸收。PCB进入机体后,广泛分布于全身组织,以脂肪和肝脏中含量较多。母体中的PCB能通过胎盘转移到胎儿体内,而且胎儿肝和肾中的PCB含量往往高于母体相同组织中的含量。PCB在体内的代谢速率随氯原子的增加而降低。在哺乳动物体内的PCB,部分以含酚代谢物的形式从粪便中排出。所有羟基代谢物都通过胆汁经胃肠道从粪便排出。实验还说明,PCB含氯量愈高,这种羟基化反应发生的可能性越小。在人奶中亦能排出少量PCB,但均以原形化合物存在。

中毒机理:肝脏是PCB中毒的主要靶器官之一。表现为肝大、肝功能的多项化验指标为阳性,如包括SGPT的多项肝脏酶活性指标呈现阳性,且与血液中PCB含量正相关。此外,血浆中安替比林半减期显着缩短(提示肝脏混合功能氧化酶活性被诱导)。很多PCB中毒病人的呼吸道与皮肤容易感染传染性疾病,这表明中毒病人免疫系统可能受抑制。

致癌性:PCB对大鼠、小鼠都能产生致癌反应,产生癌变的器官均为肝脏。

致突变性:Pcakall等(1972)发现给斑鸠食用含PCBs 10 mg/kg的饲料,其胚胎的染色体畸变明显增加。

环境危害:对环境有严重危害,对水体和大气可造成污染。

生态毒理毒性:水生生物毒性:LD501~10 μg/kg,鱼,96 h;5μg/L,鱼45 d,死亡(PCB5);LC50 30 μg/L,对虾,7 d(PCB3);LC50 80 μg/L,对虾,7 d(PCB5)。对家禽的毒性:400 mg/kg,鸡,20~24 d,死亡(PCB6);254 mg/kg,孟加拉雀,56 d,LD50(PCB5)

生物降解性:环境中的PCB在通过生物食物链的过程中,由于选择性的生物转化作用而使低氯代组分逐渐消失。

非生物降解性:PCB的化学性质很稳定,在环境中不可能通过水解或类似的反应以明显的速度降解。自然界的分解作用是靠土壤中微生物酶和依赖日光中紫外线,但效率不高。因此,PCB在环境中滞留时间相当长。

残留与蓄积:PCB在环境中有很高的残留性。据IPCS出版的(1987)环境卫生基准(2)介绍,自1930年以来,全世界PCB的累计产量约为100万t,其中一半以上已进入垃圾堆放场和被填埋,它们相当稳定,而且释放很慢。其余的大部分通过下列途径进入环境:随工业废水进入河流或沿岸水体;从非密闭系统的渗漏或堆放在垃圾堆放场,由于焚化含PCB的物质释放到大气中。进入环境中的PCB的最终贮存所主要是河流沿岸水体的底泥,只有很少部分通过生物作用和光解作用发生转化。PCB在机体内有很强的蓄积性,并通过食物链逐渐被富集。已知水中含 0.01 μg/L的PCB时,在鱼体内的蓄积可达到水中浓度的20万倍,因此食鱼性鸟、兽体内的蓄积浓度较高。一些海中的大鱼和空中的凶鸟,如鲨鱼、海豹、猛禽,其体内PCB浓度可比周围环境高10.7~10.8倍。从南极的企鹅到北极的海豹体内都曾检出PCB,因而PCB污染已成为全球性的问题。PCB3一旦进入环境就会长时间地存在于环境中,难于降解,受PCB3污染的水和土壤也很难得到恢复。

迁移转化和降解:PCB在空气中的可检出的浓度范围为1~50 ng/m3。未受污染的淡水中PCB含量应<0.1 ng/L;中等污染的河流与港湾为50 ng/L;重度污染的河流为500 ng/L。在活的生物体内的浓度取决于当地受PCB污染的程度。在几个国家进行的人体脂肪调查表明,虽然有一些国家报导PCB的含量较高,但大多数样品中的水平为1 mg/kg或更少。而职业接触者脂肪中含量却高得多,最高可达700 mg/kg。几项全国性的调查表明,PCB在血液中的浓度为0.3 μg/100ml左右,但是职业接触者可达200 μg/100 mL。对人口的调查表明,大多数人口中PCB含量浓度为0.02 mg/L左右,虽然也有高达0.1 mg/L的记录,但为数很少。据IRPTC资料(1982)介绍,估计一般人从空气、水和食物中每日总摄入量为5~100 μg,其中不包括从非食物来源的未知量。进入空气中的PCB会被迅速地吸附在颗粒物上,依据颗粒的大小以一定的速度沉降或随雨水降至地面。水体中的PCB主要附着在底泥中,当水体中浓度较低时,底泥中的浓度可以高出水质的数万甚至数十万倍。土壤中PCB主要被吸附在土壤表层。